导语

本期易丝帮精选了朱美芳院士、江雷院士、瞿金平院士、俞建勇院士、俞书宏院士、王中林院士和唐本忠院士团队发表的7篇关于“静电纺丝与纳米纤维”研究成果,供大家了解学习。

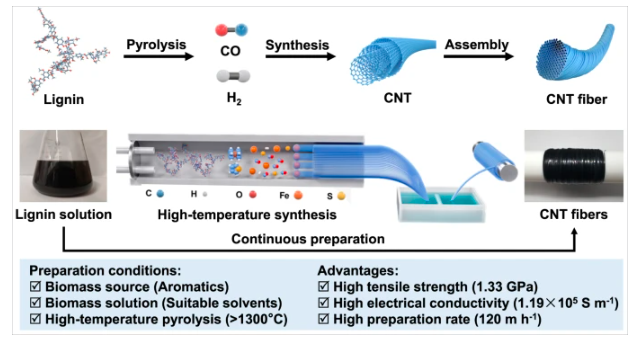

1、东华大学朱美芳院士Nat. Commun.:突破限制!将废木质素连续加工成高价值的碳纳米管纤维

➣挑战:为了满足低碳和环保的要求,以低碳足迹的生物质为碳源制备碳纳米管已成为该领域的研究热点。然而,利用浮动催化剂化学气相沉积法从生物质中连续制备碳纳米管纤维仍然面临着巨大的挑战。

➣方法:东华大学朱美芳院士团队通过溶剂分散、高温热解、催化合成、组装等方法连续制备高性能碳纳米管纤维。

➣创新点1:碳纳米管纤维是在二茂铁的催化下,由分解木质素释放的一氧化碳(CO)和氢气(H2)合成的。经过处理后,该纤维的抗拉强度为1.33 GPa,导电性为1.19 ×105 S m−1,优于迄今为止大多数生物质炭材料。

➣创新点2:更重要的是,本研究实现了以120 m h−1的连续生产速度制备CNT纤维。因此,该制备方法可扩展到其他生物质材料,将极大地促进生物质在广泛领域的高价值应用。

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33496-2

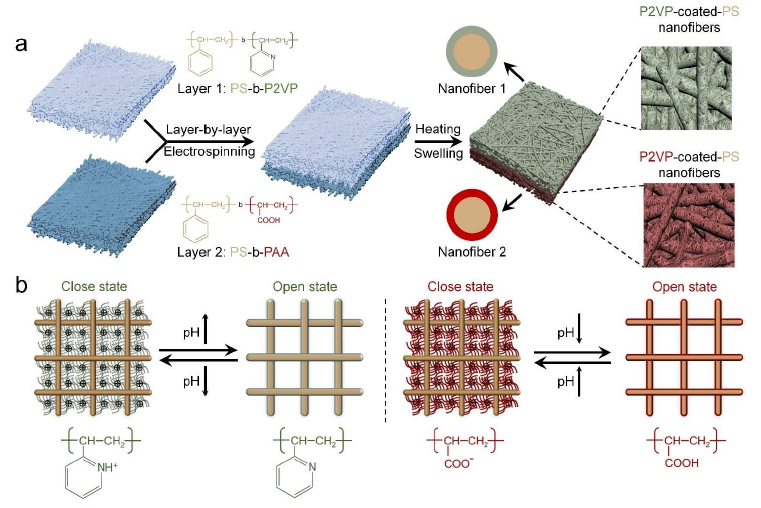

2、中科院理化所江雷院士团队Angew.:异质静电纺纳米纤维膜用于可调渗透能量收集

➣挑战:离子通道在多重刺激下的构象变化被认为是离子门控效应,对能量转换、渗透压调节和信号传递等许多生物过程至关重要。 然而,生物离子通道只能在脂质膜存在的情况下使用,极大地限制了其实际应用。

➣方法:中科院理化所江雷院士、闻利平研究员和孔祥玉研究员通过层层静电纺丝 PS-b-P2VP 和 PS-b-PAA 纳米纤维膜,然后进行选择性溶胀过程,制备了异质静电纺丝纳米纤维膜 (HENM)。

➣创新点1:HENM的离子输运特性具有稳定的pH响应性能,在pH值为6.5时离子电流可以缓慢地从低值向高值转移。使用HENM收集渗透能,输出功率密度达到最大12.34 W m-2。

➣创新点2:由于离子门控特性,HENM成功实现了不同pH刺激下的可调渗透能输出。因此,基于HENM的渗透能发生器可以通过调节pH值,根据实际能源需求定量提供电能,满足各种设备的不同要求。

https://doi.org/10.1002/anie.202212120

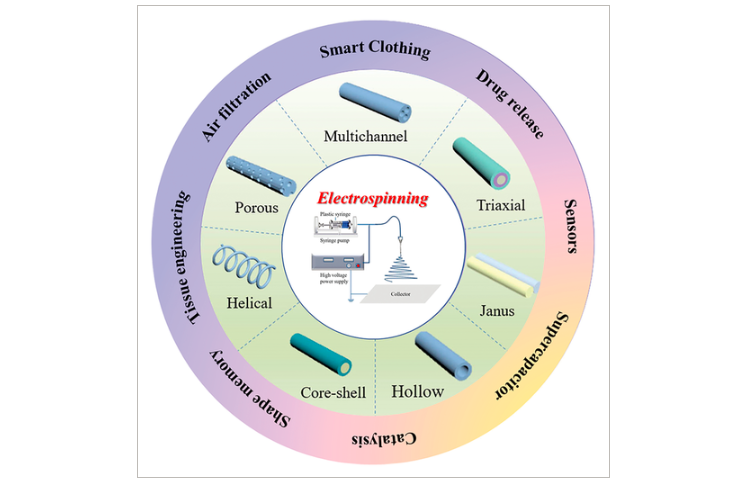

3、华中科技大学瞿金平院士等人Adv. Mater.:静电纺丝制备防护膜的最新进展

➣背景:近年来,基于新材料、仿生结构和功能应用的静电纺丝技术在智能防护方面取得了很大的进步。目前,除了满足市场需求外,具有防护等基本功能的保护膜也被赋予抗紫外线、抗菌、可穿戴等特性。并且,功能性防护产品的需求呈显着增长趋势。

➣主要内容:华中科技大学瞿金平院士&香港城市大学胡金莲教授讨论了静电纺丝防护膜的发展,探讨了目前存在的研究空白,并提出了技术发展的解决方案。

本次综述将有助于促进防护膜的多元化发展,对制造用于智能防护的先进材料具有重要的指导意义。

https://doi.org/10.1002/adma.202107938

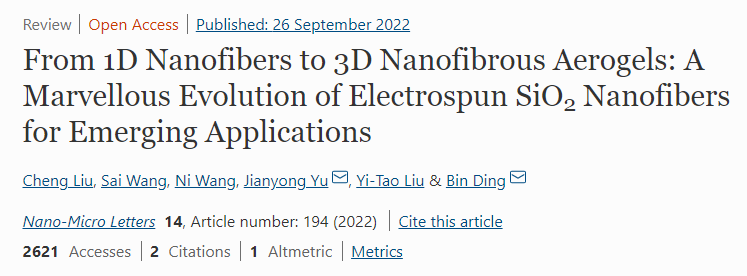

4、东华大学俞建勇院士Nano-Micro Lett.:从1D 纳米纤维到 3D 纳米纤维气凝胶的奇妙演变

➣背景:一维SiO2纳米纤维(SNFs)具有优异的化学稳定性、独特的光学和热特性,受到研究者的广泛关注,是目前最受欢迎的无机纳米材料之一。静电纺丝是制备具有可设计结构、可调控尺寸和可改善性能的一维SNFs的一种直接和通用的方法,在航空航天、纳米器件和能源等许多前沿应用中具有巨大潜力。

➣主要内容:东华大学俞建勇院士&丁彬教授团队发表综述,重点介绍了静电纺SNF在结构设计、可控合成和多功能应用方面的重大进展。

➣详细内容1:首先简要介绍了静电纺丝的基本原理、可用的原料和典型设备。在此基础上,详细讨论了不同结构纳米纤维气凝胶的制备策略,重点介绍了新出现的三维SiO2纳米纤维气凝胶。

➣详细内容2:建勇院士&丁彬教授团队将继续关注 SNF 从脆性到柔韧性转变的重大突破,以及实现其机械增强的方法。最后,对本文的研究进展进行了总结,并对未来静电纺纳米纤维的发展方向提出了展望。

https://doi.org/10.1007/s40820-022-00937-y

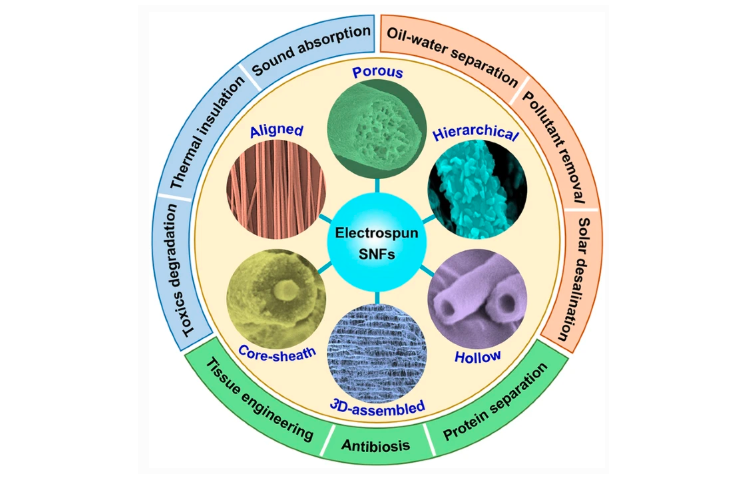

5、中国科学技术大学俞书宏院士Adv. Mater.:可食用、超强、耐热的海藻基餐具结构材料

➣挑战:塑料制品,尤其是一次性杯子、塑料袋、餐具,面临回收地点分散、浪费严重的问题。同时,超过80%的一次性塑料垃圾被掩埋或直接排放到自然环境中,但塑料很难自然降解(可能需要数百年)。另外,塑料制品在整个分解过程和日常使用过程中都会释放出微塑料(MPs),这将进一步对人类健康构成严重威胁。

➣方法:中国科学技术大学俞书宏院士团队以马尾藻工业废弃物为基础,开发了一种提取马尾藻废弃物的有效方法,得到了一种可食用的马尾藻纤维素纳米纤维。随后,通过自下而上的水凝胶逐层法制备了马尾藻纤维素纳米纤维结构材料(SCNSM)。由食品级安全的马尾藻纤维素纳米纤维(SCNF)制成的一次性可生物降解餐具,该纤维具有优良的机械和热性能。

➣创新点1:这种基于马尾藻纤维素的食品安全结构材料表现出优异的机械强度和热性能。为了展示这种食品安全材料的潜在应用,作者将其加工成餐具,这显示了其优异的加工性能。

➣创新点2:此外,这种基于SCNSM的餐具还可以通过聚乳酸(PLA)和姜黄素进行改性,以获得更好的防水性和抗菌性。

https://doi.org/10.1002/adma.202208098

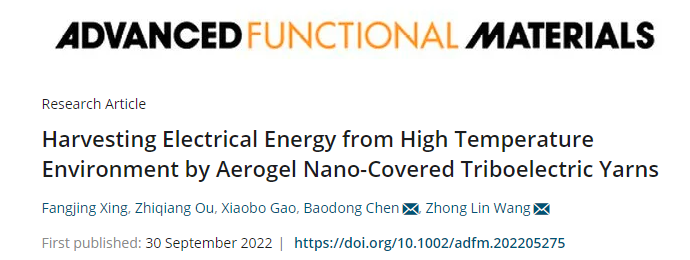

6、中科院北京纳米能源所王中林院士Adv. Funct. Mater.:静电纺摩擦电纱线,可在400℃高温环境内收集电能

➣挑战:如何开发出简便、柔性、耐用、高效、耐高温的纺织电源一直是一个挑战,即使是现有的能源技术,包括各种化学电池、微电磁发电机、光伏电池等,目前也都无法实现。

➣方法:中国科学院北京纳米能源所王中林院士、陈宝东副研究员在聚酰亚胺纳米包覆层静电纺丝过程中引入二氧化硅气凝胶,制备多层稳定摩擦电纱。

➣创新点1:开发的全纱线摩擦纳米发电机(Y-TENG),可以在25 ~ 400℃的温度范围内收集电能并感知生物运动,极大地提高了温度上限。

➣创新点2:Y-TENG能够输出转移电荷密度为30 nC cm−2,外部负载电阻为180 MΩ,峰值功率达到0.17 mW,平均响应时间小于15 ms。本研究还开发了协同智能防护服自供电运动特性监测系统,可提供实时感知和救援援助。

https://doi.org/10.1002/adfm.202205275

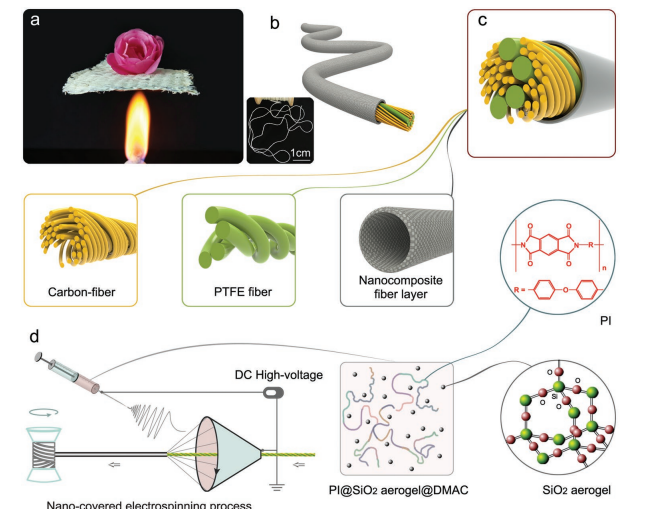

7、香港中文大学唐本忠院士团队Adv. Mater.:当纤维遇上AIE:开启智能柔性材料的新应用

➣挑战:聚集诱导发射发光物质 (AIEgens) 凭借其卓越的性能,近来在有机发光材料领域得到了飞速发展。然而,AIEgens的实际应用仍然面临将AIEgens从分子转化为材料的挑战。

➣方法:AIEgens的应用为纤维创造了新的应用可能性,而纤维为AIEgens实现分子向材料转化提供了良好的载体,为研究AIEgens中尺度和宏观聚集态提供了理想的平台。

➣主要内容:香港中文大学唐本忠院士团队首先对具有不同功能的AIEgen纤维及其功能化纤维的制备技术进行了简要的综述。然后,重点介绍了能源转换、个人防护设备、生物医学、传感器和荧光相关领域最具代表性的应用。最后详细讨论了未来发展的挑战、机遇和趋势。

https://doi.org/10.1002/adma.202210085