导语

本期内容,易丝帮精选了中国科学技术大学龚兴龙教授、香港理工大学郑子剑教授和华南理工大学钟林新教授团队发表在期刊《Advanced Functional Materials 》的3篇研究论文。主要介绍了纳米纤维在防护装备、催化剂、多功能电子器件等方面的最新研究进展,供大家了解学习。

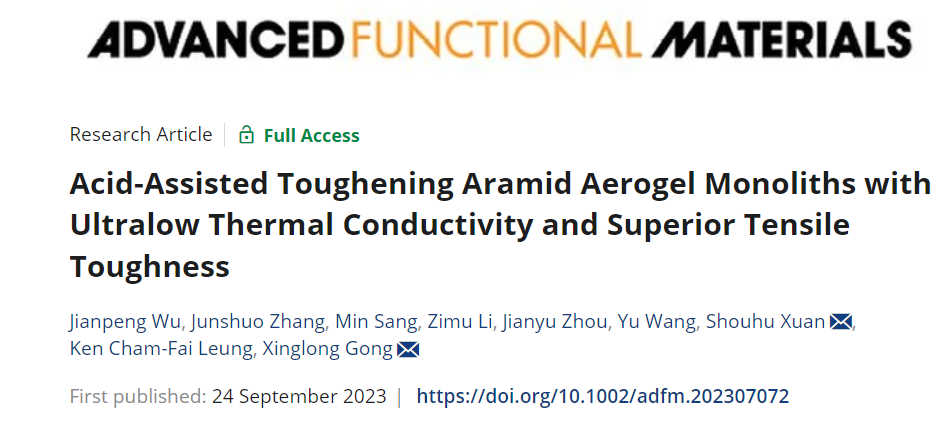

一、中国科学技术大学龚兴龙教授Adv. Funct. Mater.(19.0):具有超低导热性和优异拉伸韧性的芳纶纳米纤维气凝胶

➣挑战:航空航天设备需要高性能工程材料来抵抗极端负载和高温炙烤。气凝胶已经实现了令人满意的隔热性能,但多孔骨架固有的脆性无法保证其在严重应力场下的正常工作。

➣方法:中国科学技术大学龚兴龙课题组通过定向冷冻构建微米级阵列片层,进一步利用乙酸的质子供应效应原位促进纳米纤维间的氢键联结,由纤维交联而成的片层因此逐渐致密化。从而获得了具有取向结构的芳纶气凝胶。

➣创新点1:该芳纶纳米纤维气凝胶具有了超低的导热系数(15.8 mW m-1 K-1)和低密度(42-82 mg cm-3),可实现极端温度下的热阻隔和长时间的燃烧保护。还具有超高的拉伸比强度(89 MPa cm3 g-1)和韧性(1.3 MJ m-3),即使受到30天的高温烘烤和7天的水侵蚀,仍然保留了90%以上的拉伸强度。

➣创新点2:该芳纶气凝胶还具有出色的抗穿透和抗冲击性能,其子弹冲击能的吸收效果是同密度下商用缓冲泡沫的2~3倍。另外,优异的热稳定性和结构强韧性使得气凝胶材料在轻量化多体防护中具有广泛的应用。

https://doi.org/10.1002/adfm.202307072

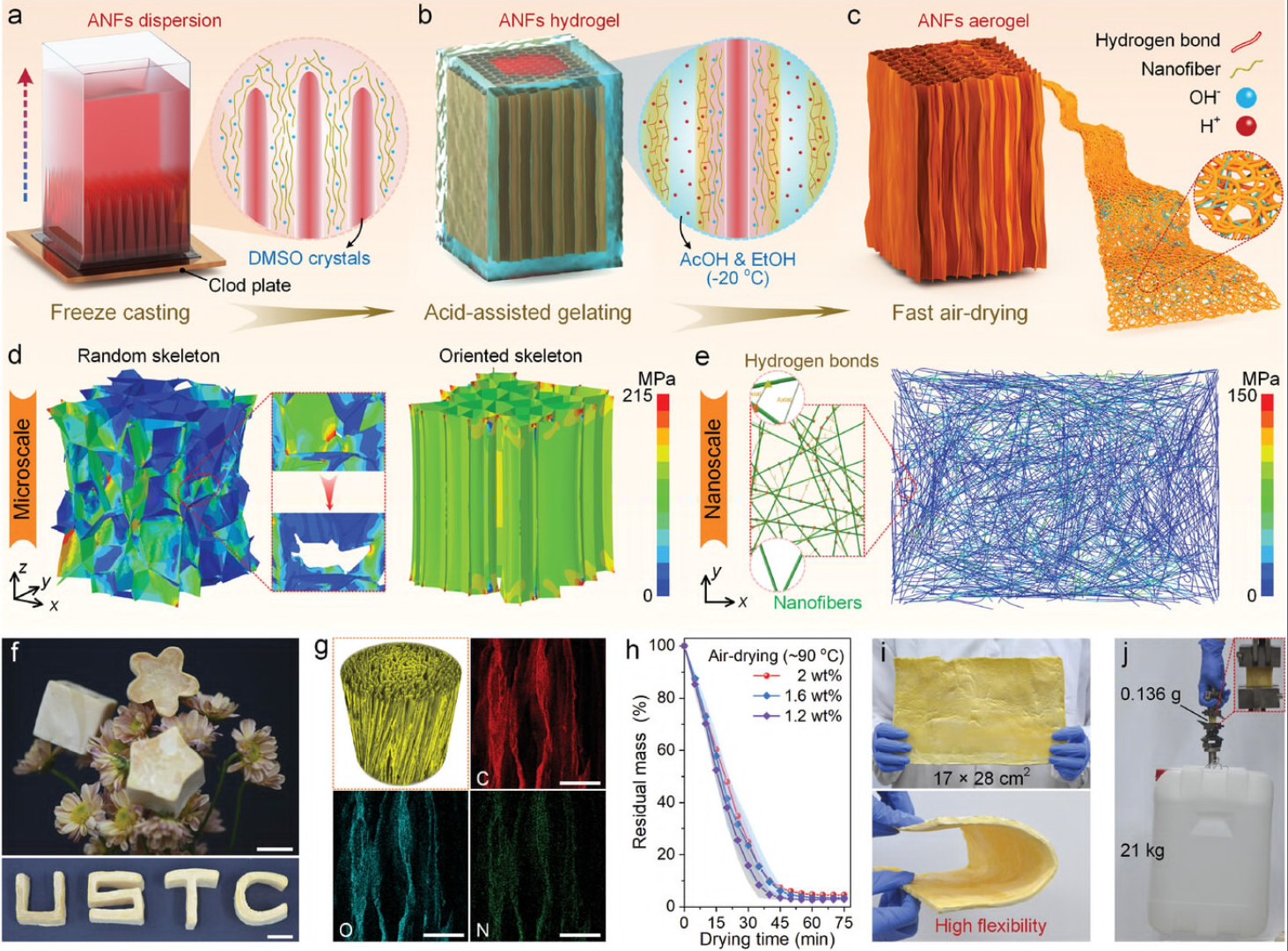

二、之江实验室马志军&香港理工大学郑子剑Adv. Funct. Mater.(19.0):高透气性超弹性液态金属纤维,构建多功能电子器件

➣挑战:可拉伸电子纤维尺寸小、重量轻、集成能力强,在构建高性能柔性电子器件方面有很大的前景。然而,目前可拉伸电子纤维主要由透气性差的弹性体薄膜等材料制备,这极大阻碍了纤维内部与外部环境之间的物质和能量交换。

➣方法:之江实验室马志军研究员团队&香港理工大学郑子剑教授通过模板诱导沉积静电纺丝的方法制备了连续的pSBS纱线。经过对SBS纱线浸渍涂覆聚丙烯酸(PAA)极大提高了其对LM的亲润性。进一步通过简单的浸渍涂覆在pSBS纱线表面均匀负载LM,获得高透气性、高拉伸性 和高电学稳定性的LM-pSBS可拉伸导电纤维。

➣创新点1:基于SBS原位静电纺丝和LM漏板印刷交替实施的策略,该团队进一步实现了包含压力/温度传感、汗液检测和发光等多种功能的多层结构LM-pSBS复合纤维。

➣创新点2:这项工作突破了以往电子纤维透气性差和难以多功能集成的难题,实现了透气型多功能可拉伸电子纤维材料和器件的可控制备,展示了在智能可穿戴设备和人机交互中的潜在应用。

https://doi.org/10.1002/adfm.202308120

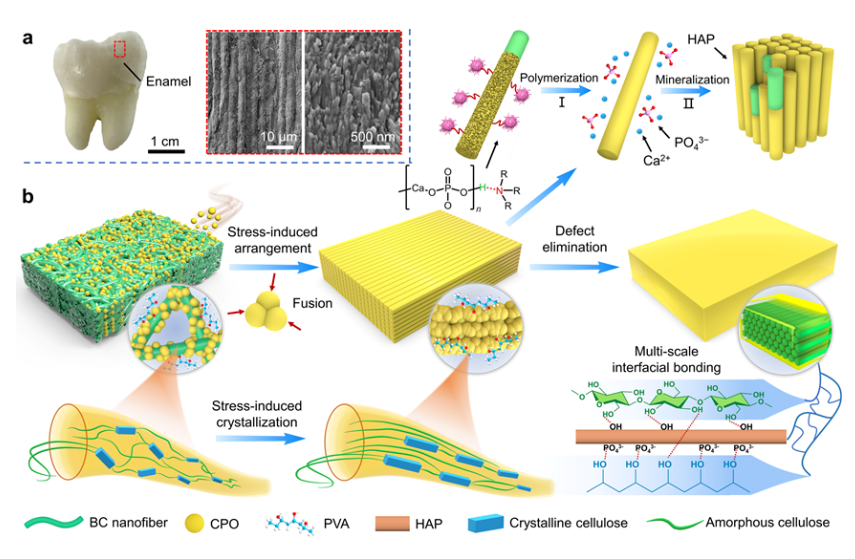

三、华南理工大学钟林新团队Adv. Funct. Mater.(19.0):通过取向效应和原位生物矿化构建超强、透明的仿生纳米复合材料

➣挑战:生物材料在自然界中支持生物体良好的机械性能,很大程度上依赖于它们的分层和有序结构。然而,目前的仿生材料,其有机-无机异质结构通常表现出均匀性差、界面结合弱以及各种缺陷,限制了强度和韧性的突破。

➣方法:华南理工大学钟林新教授、彭新文教授课题组开发了一种具有高密度交联界面的仿生纳米复合材料,有机-无机异质结构从纳米到宏观的高度集成,有效解决了有机-无机复合材料中存在的相分离和界面缺陷问题,可显著提高材料的机械强度和韧性。

➣创新点1:通过细菌纤维素(BC)纳米纤维的长程取向效应引导无定形磷酸钙离子低聚物(CPO)中间相在纳米纤维之间的高度融合,显著消除了各种缺陷,促进了多尺度界面结合,增加了有机基质的结晶尺寸。

➣创新点2:HAP结晶的形成和纤维素晶体尺寸的增加导致了长程应力传递,从而增强了纳米复合膜的力学性能。纳米复合膜具有超高的强度,拉伸应力达1168.1 ±10.2 MPa,韧性高达34.1 ± 0.8 MJ m−3,超越了目前其他已报道的仿生矿化材料。

https://doi.org/10.1002/adfm.202310094