寒冷环境中,保持人体体温的相对稳定对人体各项机能的正常运转至关重要。供暖、空调、火炉等传统取暖策略会消耗大量不可再生能源,并产生CO2,加剧了能源危机和温室效应。由于直接加热人体皮肤微环境的个人热管理织物具有高效节能的优点,已引发越来越多的关注。据统计,全球每年约产生9 000万吨废弃纺织品,其中废弃棉布占40%-50%。由于缺乏有效的分拣和纯化技术,大部分废弃纺织品直接进入了垃圾填埋场和焚烧厂,造成了严重的环境问题和极大的资源浪费。因此,利用废弃棉布开发多模式个人热管理织物,不仅可拓展个人热管理织物的面料来源,还可减少废弃织物引发的环境问题。

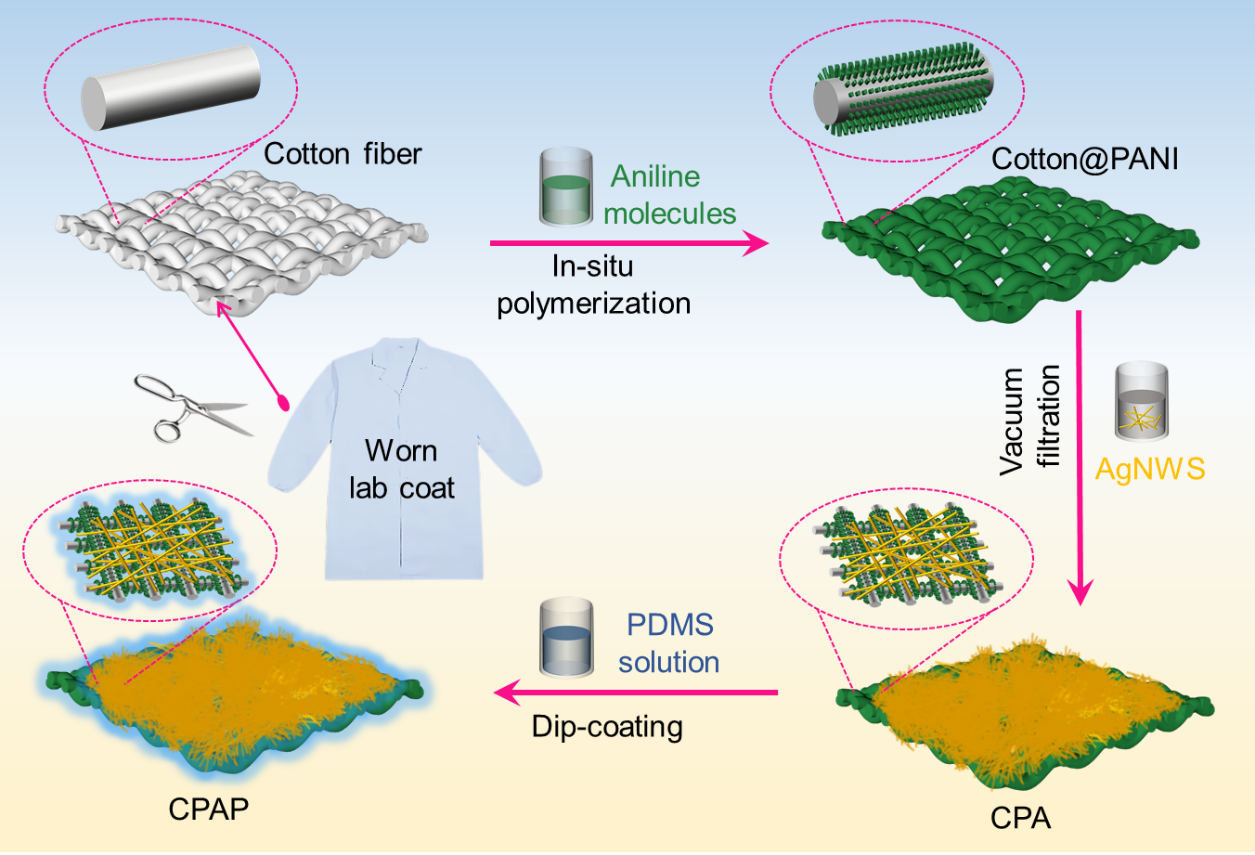

近日,陕西科技大学马建中教授、吕斌教授、高党鸽教授团队在期刊《Journal of Cleaner Production》发表了最新研究成果“Waste cotton fabric-derived multimodal heating textile for comfortable and reliable personal thermal management”。陕西科技大学为唯一署名单位,论文第一作者为轻工科学与工程学院(柔性电子学院)博士生唐立涛,通讯作者为吕斌教授、高党鸽教授和马建中教授。研究者选取废弃纯棉布为基材,通过在棉纤维表面原位生长聚苯胺(PANI),随后单侧抽滤银纳米线(AgNWs),最后用聚二甲基硅氧烷(PDMS)修饰,基于废弃棉布构筑了集光热、电热和辐射制热于一体的多模式个人热管理织物。这一创新性设计拓展了个人热管理织物的面料来源,有望实现理想的人体热管理。

图1传统织物与多模式制热棉织物的传热示意图。

图2多模式制热棉织物的制备示意图。

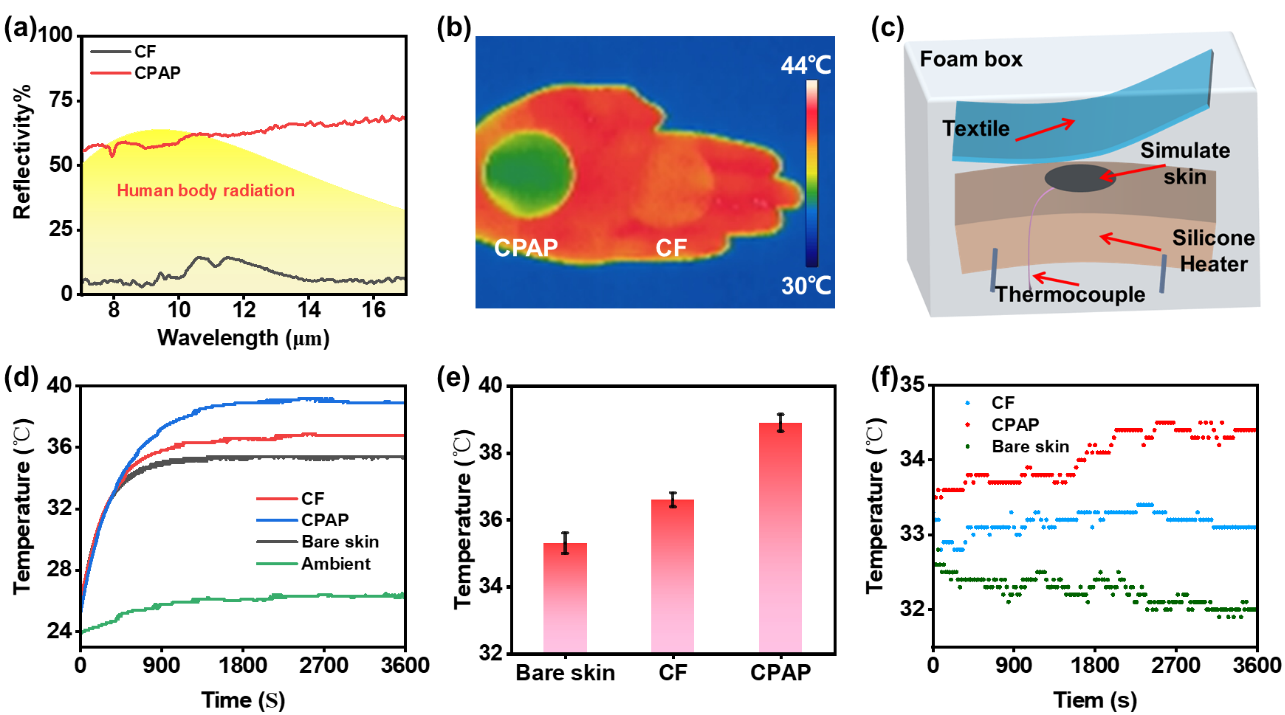

团队在棉纤维表面构筑的致密AgNWs网络的中红外(7-17 μm)反射率可达~61.0%,能够截留大部分人体皮肤产生的热辐射,可以实现高效的室内无源辐射制热。

图3 室内辐射制热性能。

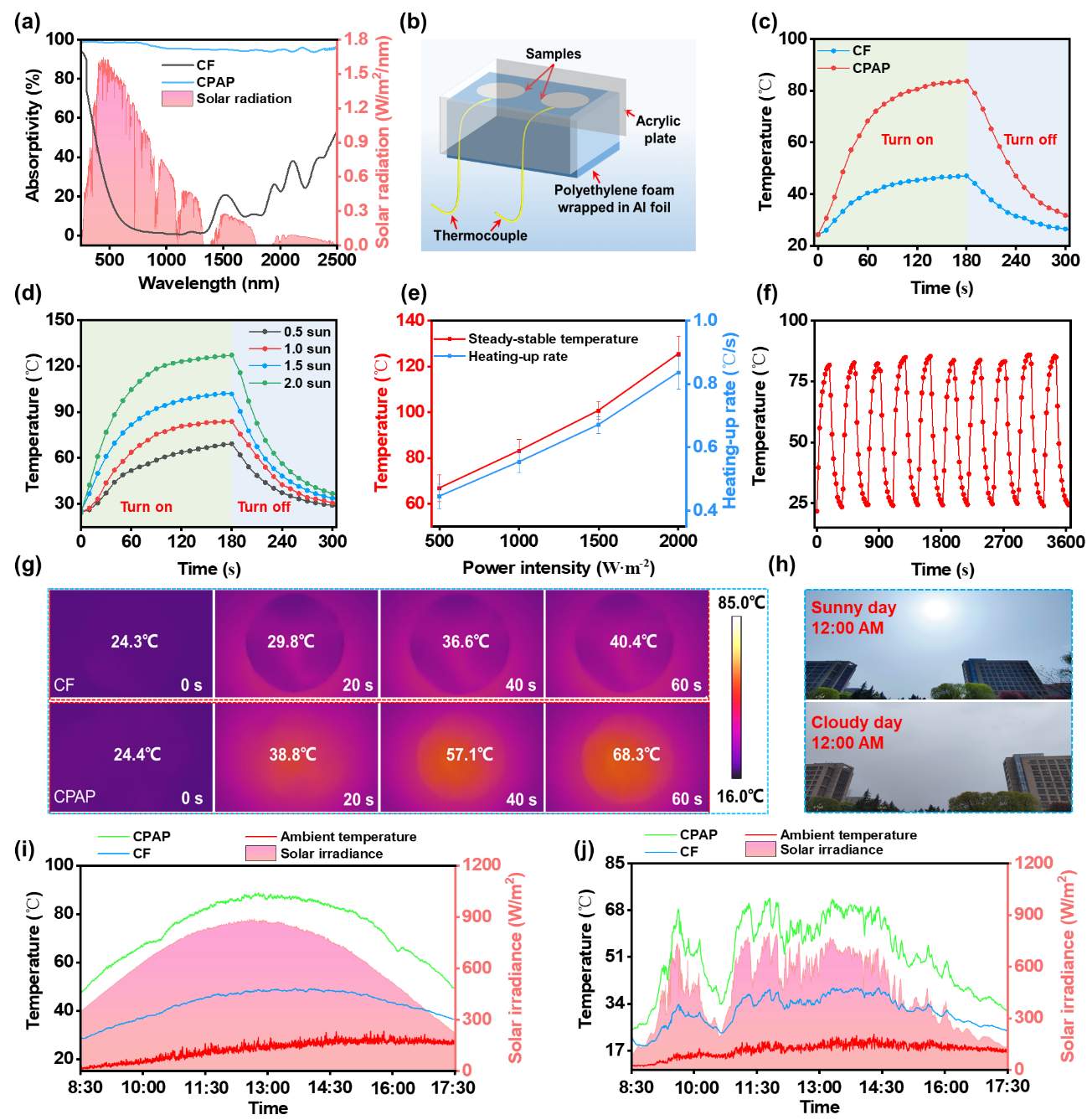

由于PANI具有高太阳光吸收率,多模式制热棉织物具有出色的太阳光捕获能力,其太阳光谱吸收率高达97.5%。在一个太阳光辐照度(1000 W/m2)下,其光热温度可比普通棉织物高36.7 ℃,且在晴天或阴天均有较好的光热转换效果。

图4 室外光热性能。

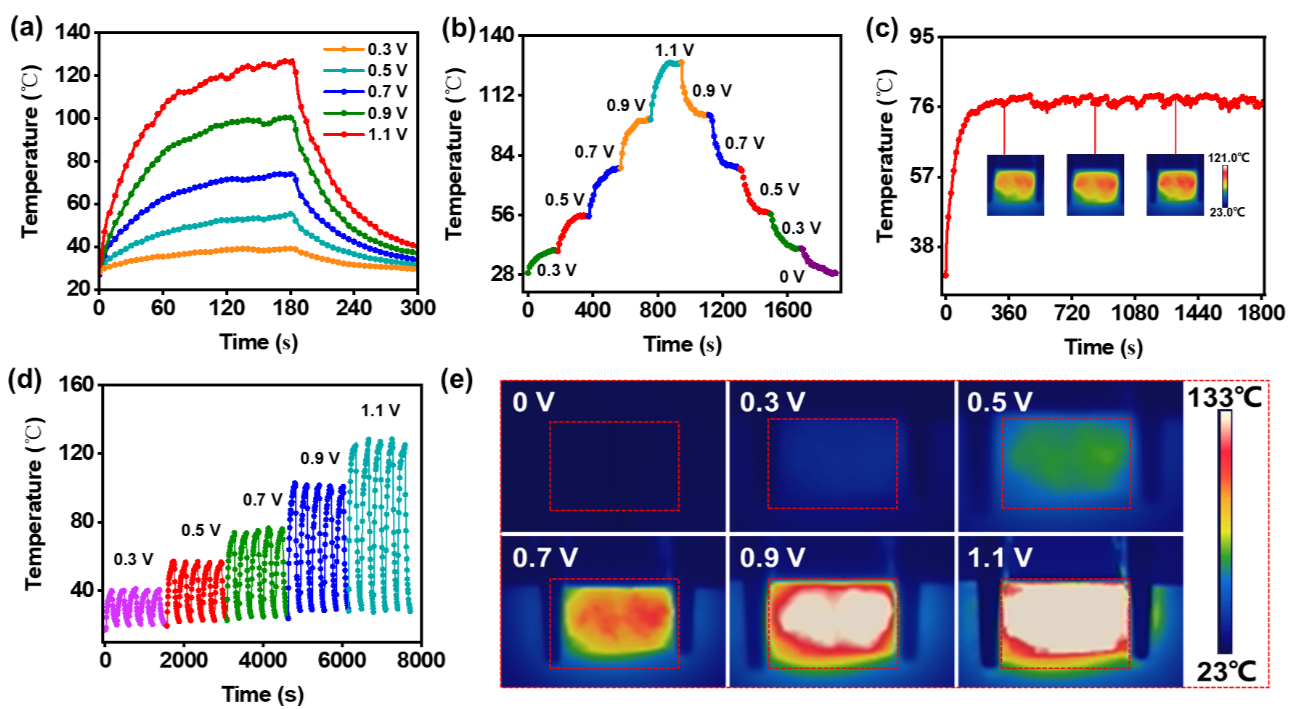

多模式制热棉织物的电导率高达2.2 X 104 S/m,从而保证了其优异的电加热性能。仅需0.3 V的微弱电压,多模式制热棉织物的表面温度即可上升至39 ℃,并且具有良好的电热响应、持续电热稳定性、循环电热稳定性和均匀的电热分布。

图5 多功能制热棉织物的电加热性能。

此外,多模式制热棉织物还具有优异的自清洁、抗菌、电磁屏蔽性能(60 dB)及良好的可穿戴性。该工作为开发多模式个人热管理织物和废弃棉织物的高值化利用提供了新思路,可助力实现“双碳”目标。

人物简介

马建中,二级教授/博导。曾任陕西科技大学校长、国务院学位委员会轻工技术与工程学科评议组召集人、教育部轻工技术与工程学科教学指导委员会副主任、教育部科技委员会化学化工学部委员;现任中国皮革协会技术委员会名誉主任、中国化工学会会士、英国皇家化学会会士、“全国高校黄大年式教师团队”负责人、陕西省决策咨询委员会委员、西安市政府科技顾问等。主持973预研计划1项、863计划1项、国家自然科学基金重点项目1项、国家重点研发计划项目(课题)1项、国家自然科学基金面上项目7项等,横向科研项目60余项。在Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano、Green Chem.等期刊发表SCI论文240余篇,授权国家发明专利109件、国际发明专利7件,出版著作及教材9部,制修订国家及行业标准8部。以第一完成人获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、何梁何利基金科学与技术创新奖、国家级教学成果二等奖、全国商业最高科学技术奖、中国皮革行业杰出贡献奖各1项,省部级科学技术一等奖7项。

吕斌,教授/博导。陕西科技大学轻工学院院长兼党委副书记,陕西省中青年科技创新领军人才、陕西省青年科技新星、陕西省科技创新团队带头人。主要从事高分子助剂、有机/无机纳米复合材料及油田化学品研究。主持国家、省部级及横向项目50余项;以第一或通讯作者在Chem. Eng. J.、J. Hazard. Mater.等刊物发表论文90余篇;以第一发明人授权国家发明专利37件,其中专利转化或实施许可10件;研究成果获国家技术发明二等奖、国家科学技术进步二等奖、国家教学成果二等奖、陕西省科学技术进步一等奖、陕西省科学技术一等奖、教育部技术发明二等奖、陕西省高等教育教学成果特等奖等奖项。

高党鸽,教授/博导,主要从事纤维表/界面功能化改性及性能研究。陕西省杰出青年科学基金、陕西省“高层次人才特殊支持计划”青年拔尖人才、陕西省中青年科技创新领军人才、陕西省优秀青年科技新星获得者。承担国家及省部级科研项目30余项。研究成果获全国优秀博士论文提名、国家技术发明二等奖、陕西省科学技术一等奖、中国轻工业联合会科学技术发明一等奖等奖项。以第一或通讯作者在Chem. Eng. J.、J. Energy Chem.、Ind. Eng. Chem. Res.等刊物公开发表学术论文110余篇。以第一发明人授权发明专利43件,已转让11件。