最近,M-N-C(M = Fe、Ni、Co 等)材料因其良好的 ORR 活性、强大的界面共轭作用和高速的O2吸附性而成为研究热点。其中,Fe-N-C材料作为一种高效持久的 ORR 催化剂尤为引人注目。尽管研究人员一直期望制备可与商用Pt/C相媲美的高效 Fe-N-C 催化剂,但已有材料工作条件大多局限于碱性环境,远达不到实际应用中全pH有效的普遍要求。因此,开发酸性、中性、碱性环境下的全域高效电催化剂仍是亟需解决的问题。

近日,中国民航大学李泽朋、韩迎东等人在期刊《Journal of Materials Chemistry A》上,发表了题为“Constructing Fe-N-doped porous carbon nanofiber for pH-universal ORR and switchable superior Zn-air batteries”的最新研究成果。研究者制备一种 Zn 辅助的Fe-N-C位点负载多孔碳纤维催化剂。与商业Pt/C相比,这种催化剂最终在全pH 值范围内都具有出色的 ORR 活性 (半波电位分别为 0.86、0.74 和 0.67 V(V vs. RHE))。此外,该催化剂在全pH范围内展现出良好的稳定性和耐甲醇能力。当用作锌-空气电池的阴极催化剂时,在碱性和中性电解液下均表现优异的功率面密度和比容量,极具实际应用潜力。

图1:催化剂的表征。

详细研究结果表明,该催化剂展现了704 m2 g-1的高比表面积。拉曼图像显示其ID/IG比值为0.87,表明其具有高的石墨化程度, 2720 cm-1处的石墨烯2D特征峰进一步证明Fe促进石墨化过程。XPS图谱表明催化剂中具有C, N, O, Fe等元素。C 1s 的高分辨窄谱分为C-C(285.6 eV)、C=C(284.8 eV)、C-N(286.6 eV)以及C=O(289.0 eV)。C-N键的存在证明制备催化剂中N掺杂到碳骨架中,有利于电催化过程中电荷的快速传输,从而提高催化性能。N 1s 高分辨窄谱分为吡啶-N(398.3 eV)、吡咯-N(399.8 eV)、石墨-N(400.2 eV)以及氧化-N(401.1 eV)。吡啶-N 和石墨-N的比例越高,起始电位越高,这对ORR的扩散电流起着决定性作用。由于Fe-Nx和吡啶-N之间的结合能很接近,位于398.3 eV的峰值也包括Fe-Nx的贡献,也能极大地促进 ORR 过程。 Fe 2p的高分辨窄谱中结合能在710.8和724.3 eV处为Fe2+峰,713.1和726.5 eV处为Fe3+峰。

图2:催化剂在0.1 M KOH, 0.5 M H2SO4,0.1 M PBS中的ORR活性。

图2(a, d,g)显示,该催化剂分别在0.1 M KOH、0.5 M H2SO4、0.1 M PBS电介质中表现出0.86、0.74和0.67 V的高半波电位。同时,图2(b, e,h)显示出更小的塔菲尔斜率,表明其在全pH ORR中具有良好的反应动力学。图2(c, f,i)耐久性实验表明,在全pH条件下经历86400 s循环后,均显示出优异的耐久性。

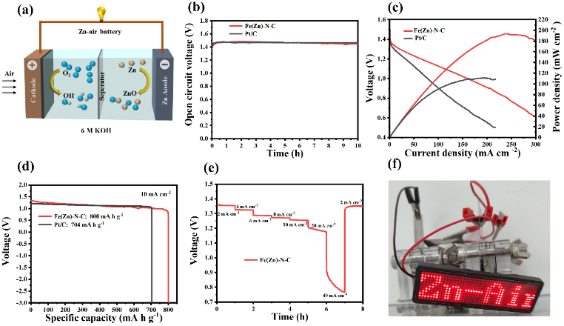

图3:碱性条件下的锌-空气电池性能。

图3a为碱性锌-空气电池的原理图,其开路电压在10 h测试后为1.44 V,最大功率密度为193 mW cm-2。同时,在10 mA cm-2的电流密度下的比容量为800 mAh g-1。在2-40 mA cm-2的电流密度下又返回2 mA cm-2测试范围内几乎没有电压损失。两个串联在一起的锌-空气电池可以点亮LED电子屏幕,直观地表明该材料在环境友好的储能设备中具有巨大的应用潜力。

图4:中性条件下的锌-空气电池性能。

图4a为中性条件下的锌-空气电池原理图,其开路电压在10 h测试后为1.23 V。最大功率密度为48 mW cm-2。同时,在10 mA cm-2的电流密度下的比容量为688 mAh g-1。在2-20 mA cm-2的电流密度下又返回2 mA cm-2测试范围内几乎没有电压损失。两个串联在一起的锌-空气电池同样可以点亮LED电子屏幕。

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/ta/d3ta06537e

人物简介:

韩迎东,中国民航大学助理教授,本硕博毕业于南开大学。韩迎东博士主要从事纳米光电材料与器件研究,尤其注重航空环境下的能源材料与光电检测材料(系统)的研发。近年来,以第一/通讯作者在包括Angew. Chem., Adv. Sci., J. Mater. Chem. A(C)在内的期刊发表论文20篇,最高单篇引用103次,获授权专利11项,多次受邀国际会议报告。主持国家自然科学基金、天津市自然科学基金、中国博士后科学基金、天津市教委科研计划、横向课题等项目11项。担任光电技术专委会委员、天津市光学工程学会理事、Photonics客座编辑、《发光学报》青年梯队编委、RSC、Wiley、OSA、Elsevier、MDPI等旗下数十本期刊审稿人。

李泽朋:中国民航大学理学院副教授。天津市“131”创新型人才三层次人选。主要从事新型功能材料、新能源材料与器件等应用研究,共发表SCI学术论文50余篇,申请专利5项,授权1项。主持国家自然科学基金1项、天津市教委科研计划重点项目1项,中央高校科研业务费2项、横向课题2项、实验技术创新基金项目3项。任Nanoscale,Nanotechnology,Journal of Raman Spectroscopy等多个SCI期刊及《激光技术》杂志审稿人。