在众多碱金属二次电池中,柔性锂/钠离子电池在过去的几十年里已经被深入地研究,并取得了飞速的发展;然而,柔性钾离子电池的研究未受到足够重视。事实上,基于钾离子电池技术的柔性电子器件具有天然的优势,这主要源于钾资源丰富,成本低廉,特别是它具有快速的传质动力学,同时其标准电极电位高于金属钠并且接近金属锂。尽管存在这些优势,柔性钾离子电池的推广应用仍因无法探寻出合适的正负极材料而面临巨大挑战,尤其是负极材料的开发。负极材料通常能够存储更多的钾离子并表现出较高的理论比容量,这反过来导致其存在更加明显的体积效应和迟滞的反应动力学,由于K+半径较Li+和Na+更大;此严重限制了钾离子电池器件的使用寿命和性能。因此,先进柔性负极材料的研究开发至关重要。

近日,三峡大学杨学林教授联合深圳大学王任衡研究员,在国际顶级期刊Energy & Environmental Science (影响因子:32.5) 上发表题为“Confining Hollow ZnSe/NiSe Microspheres in Freestanding Carbon Nanofibers for Flexible Potassium-Ion Batteries”的研究成果。该论文首次将成分调控、结构设计和集成方式巧妙地结合,构筑了三维氮掺杂碳纤维封装的空心ZnSe/NiSe纳米微球。

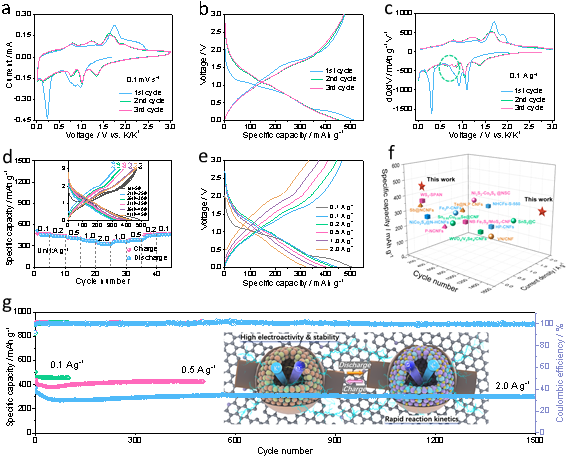

在该柔性自支撑负极中,极性掺杂碳提供了稳定的骨架和导电网络;空心硒化物纳米微球显著降低了传质路径,同时提供了体积膨胀的缓冲空间;特别是,异质组分有效改善了传质动力学。电化学测试表明:ZnSe/NiSe@NC电极具有卓越的储钾能力,包括:超高的首次库伦效率、出众的可逆容量、优越的倍率性能和超长的循环稳定性,胜过先前绝大多数钾离子电池负极材料。

原位XRD和非原位TEM结果研究显示,该复合材料中,金属硒化物存在不同的反应电位,遵循分步的转化(NiSe)和转化-合金机制(ZnSe),且具有高度的可逆性,这有效地诠释了复合负极高容量的起源和自支撑、自导电的协同储钾机制。理论计算进一步证实,较之单组分物相,异质结构的建立能有效促进钾离子的吸附和扩散。最后,作为一个概念性展示,该柔性电极与普鲁士蓝正极匹配成全电池,表现出高的能量密度和功率密度;特别是,制作的可折叠软包全电池,在高电流密度下仍旧维持有高的可逆容量和循环稳定性。论文研究结果为柔性电极的精细设计与理性构筑提供了有益指导。

【要点解析】

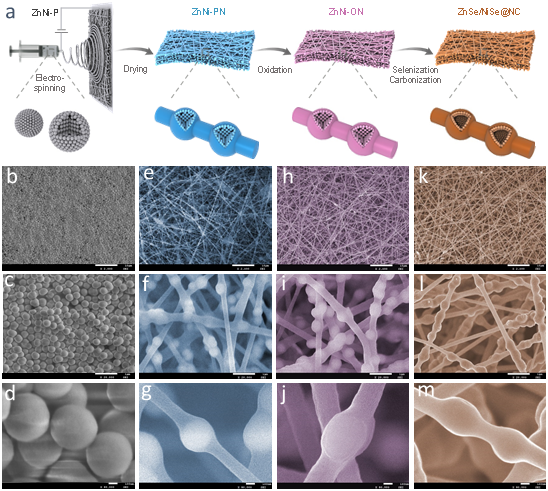

要点一:与传统硒化方法相比,通过静电纺丝将硒粉纺制进聚合物纤维,可有效改善终产物形貌。

图1. ZnSe/NiSe@NC负极的形成过程及相应材料的FESEM图。

若采用传统硒化方法在管式气氛炉上游放置硒粉,下游放置待硒化的ZnNi-ON纤维,则最终合成的复合纤维表面存在明显的硒化物颗粒(见支撑信息),说明高温过程中金属离子向外扩散的速率高于硒蒸汽向内扩散的速率。得益于本研究中改性的硒化方法,合成的ZnSe/NiSe@NC具有光滑的表面和更佳的柔韧性(见支撑信息),且经过硒化后实心ZnNi-P前驱体微球转变成了空心结构。值得一提的是,该复合负极中金属硒化物的成分具有高度可控性,通过调控Zn与Ni金属原料的用量,可方便灵活地调控复合负极的电化学性能(见支撑信息)。

要点二:ZnSe/NiSe@NC复合材料中,空心结构提供了缓冲空间,尺寸约10nm的一次纳米粒子可缩短传质路径,同时异质界面能够改善储钾动力学。

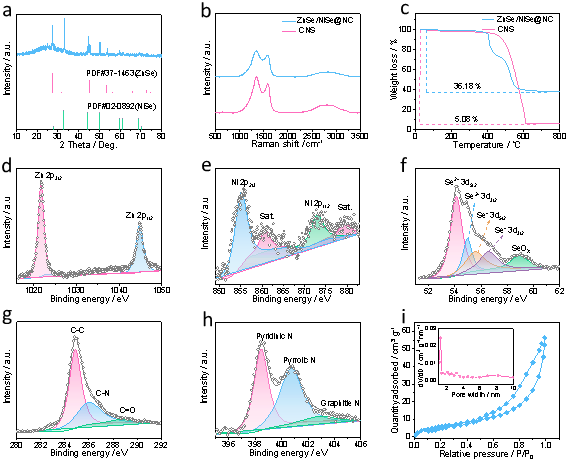

图2. ZnSe/NiSe@NC复合材料的结构特征。

要点三:ZnSe/NiSe@NC自支撑电极中,金属硒化物含量超过65wt%,可媲美传统涂布式电极。

图3. ZnSe/NiSe@NC复合材料的理化表征。

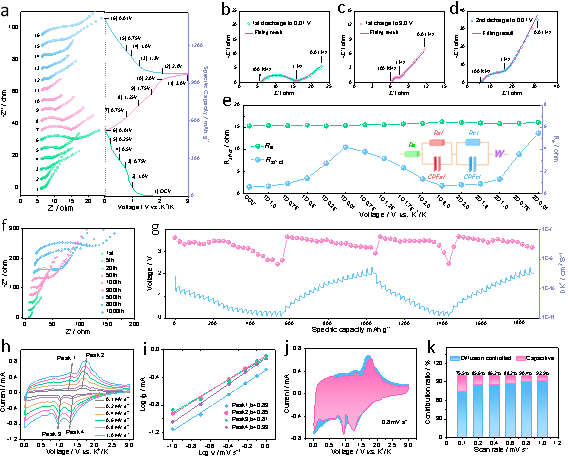

要点四: ZnSe/NiSe@NC自支撑负极具有超高的首次库伦效率、倍率容量和循环稳定性。

图4. ZnSe/NiSe@NC自支撑电极的储钾性能。

要点五:ZnSe/NiSe@NC负极具有增强的反应动力学和更高的赝电容。

图5. ZnSe/NiSe@NC自支撑负极的电荷存储行为。

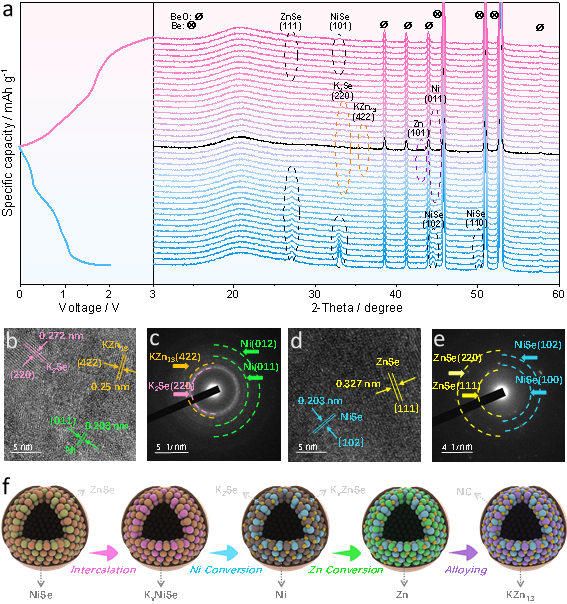

要点六:ZnSe/NiSe@NC电极遵循分步的转化(NiSe)和转化-合金机制(ZnSe),存在自支撑、自导电的协同增效作用,且物相电化学反应高度可逆。

图6. ZnSe/NiSe@NC负极的储钾机制。

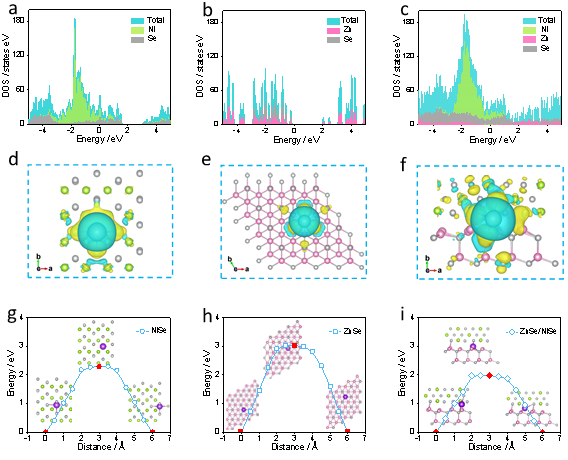

要点七:ZnSe/NiSe异质结的存在能够改善电子电导率、促进对钾离子的吸附并降低其扩散能垒。

图7. ZnSe、NiSe和ZnSe/NiSe的第一性原理计算。

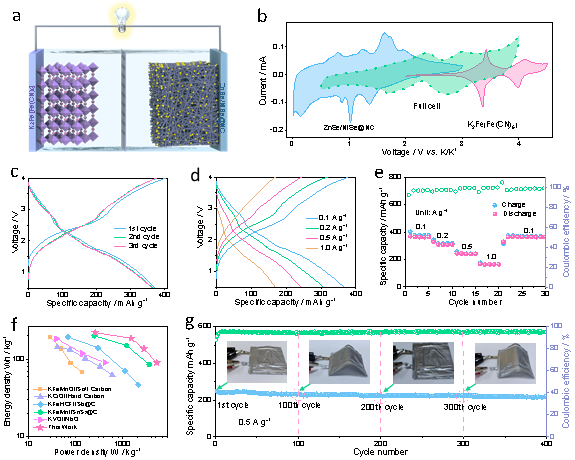

要点八:ZnSe/NiSe@NC基全电池具有高功率/能量密度,软包电极折叠状态下能够保持较佳的循环稳定性。

图8. ZnSe/NiSe@NC基扣式全电池及软包电池性能。

【结论】

本研究首次将成分调控、结构设计和集成方式巧妙地结合,构筑了新型自支撑ZnSe/NiSe@NC复合负极,使其展现出卓越的储钾能力,超过了先前报道的绝大多数钾离子电池负极材料,包括:自支撑电极或传统涂布式电极。原位XRD和非原位TEM结果证实,该复合材料中,金属硒化物存在自支撑、自导电的协同储钾机制。理论计算表明:异质结构的建立能有效促进钾离子的吸附和扩散,此从微观角度阐明了材料具有高储钾动力学的内在作用机制。最后,该柔性电极组装的全电池,表现出高的能量密度和功率密度;特别是,制作的可折叠软包全电池,在高电流密度下仍旧维持有高的可逆容量和循环稳定性。论文研究结果为柔性电极的精细设计与理性构筑提供了有益指导。

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee00086b

人物简介:

【通讯作者介绍】

杨学林,二级教授,博士生导师,中国固态离子学会副秘书长、储能新材料湖北省工程实验室主任、三峡大学储能技术研究院院长。主持承担国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金、湖北省技术创新重大专项、湖北省自然科学基金创新群体、湖北省杰出青年基金等项目20余项;发表高水平学术论文200余篇,获授权发明专利40余项;先后获得湖北省技术发明奖、自然科学奖与湖北高校十大科技成果转化项目等奖励,为区域新能源和新材料产业创新发展起到了积极的推动作用。

王任衡,博士毕业于中南大学,随后在新加坡南洋理工大学Xiaodong Chen教授课题组从事博士后科研工作,目前就职于深圳大学目前就职于深圳大学,入选广东省博士博士后100名创新人物、深圳市海外高层次孔雀人才、深圳市高层次人才和深圳市南山区领航人才,兼任中国科协科技人才奖项评审专家、教育部学位中心学科评估专家、中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会委员、广东省高校科技成果转化专家、深圳市储能标准技术委员会委员等,担任Rare Metals、eSciences、SmartMat等期刊青年编委,主持国家、广东省、深圳市等10个项目。共发表SCI论文52篇,IF>10有25篇,包括Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.(2篇)、Matter、Adv. Funct. Mater. (3篇)、ACS Nano(4篇)等国际知名期刊,申请专利25项,授权11项。主要研究方向为光电功能材料与器件、能量转换与存储。

【第一作者介绍】

颜波,副教授,湖北省楚天学子,中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会委员。以第一作者和共同作者身份在能源领域国际期刊Adv. Energy Mater.、Nano Energy、Small、Chem. Eng. J.、J. Mater. Chem. A、J. Power Sources.等发表学术论文超过35篇,总引用频次超过4200,H因子29,已结题国家自然科学基金和省基金项目各一项。目前的研究以新能源材料和储能技术为依托主要集中在:(1)材料可控制备,如二维/三维碳基材料、硫/硒-碳复合材料、空心金属氧族化合物等,以及将其应用于电化学能源储存设备,包括锂硒/硫电池、钾/钠/锂离子电池;(2)电极材料改性,包括:包覆改性、掺杂改性和复合改性,以及金属负极表界面改性与调控研究;(3)储能机理研究,如:反应机理、作用机理、性能恶化或失效机理等。

孙浩,硕士研究生,现就读于三峡大学电气与新能源学院,2021年青岛科技大学电气工程与机器人学院获得学士学位。目前的研究以新能源材料和储能技术为依托主要集中在:(1)微/纳米结构的可控制备及其在钾离子电池中的应用;(2)电极材料包覆与掺杂改性;(3)电极材料储钾机制研究。