卤化铅钙钛矿CsPbX3 (X = Cl, Br, I)量子点(QDs),由于其在发光二极管、太阳能电池、荧光传感器和光催化等领域的应用,引起了研究人员的兴趣。然而,为了进一步开拓钙钛矿QDs的应用范围,开发基于钙钛矿QDs的多功能材料是一个有意义的课题。值得注意的是,为了实现多功能性,常用的制备方法是将不同的功能物质直接进行共混,不同的功能物质可能会产生不良的相互作用,从而破坏材料的多功能性。因此,有必要设计和构建特殊一维结构,在微观尺度上有效地分离发光物质与深色的磁性物质或导电物质,得以完全避免这种直接接触,从而获得更好的多功能性。

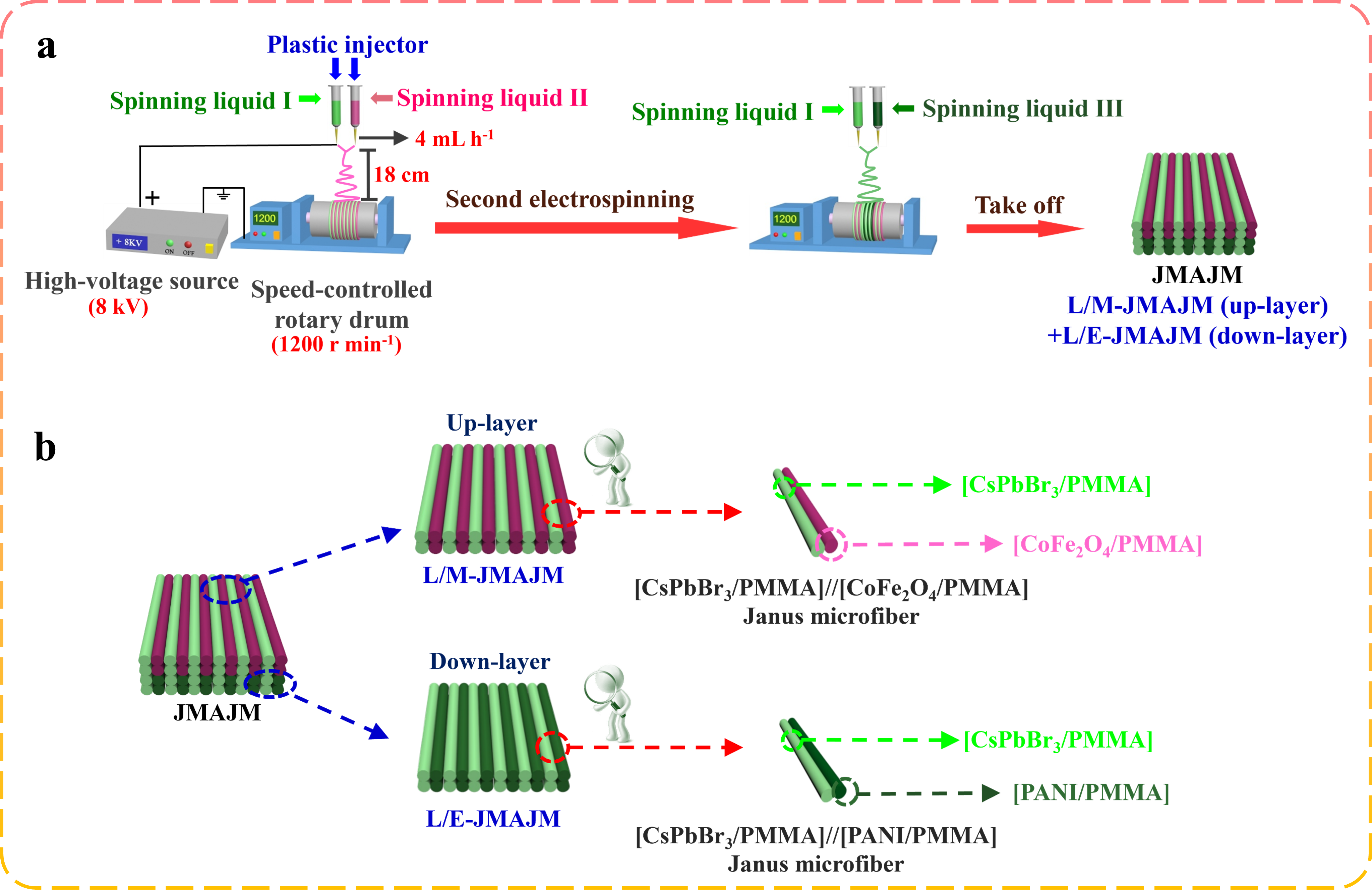

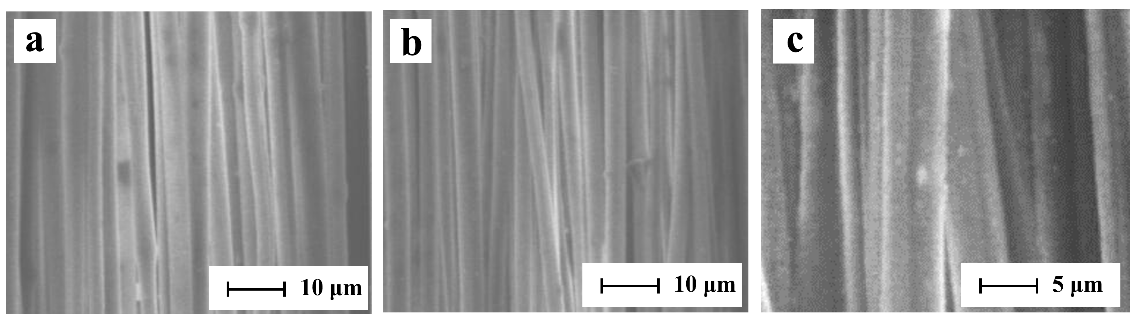

近日,长春理工大学董相廷教授团队在期刊《Journal of Colloid and Interface Science》上,发表了最新研究成果“CsPbBr3 perovskite quantum dots-based Janus membrane with multifunction of luminescence, magnetism and aeolotropic electroconductivity”。 研究者通过平行静电纺丝技术合成了具有上下结构、发光、磁性和导电性的多功能Janus微米纤维阵列Janus膜 (JMAJM),避免了磁性或导电物质与钙钛矿QDs的直接接触导致的荧光强度下降,实现了荧光、磁性和各向异性导电性的高度集成。图1为目标样品JMAJM的制备流程图和组成示意图。JMAJM的上层是由[CsPbBr3/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)]//[CoFe2O4/PMMA] Janus微米纤维作为构筑单元构建的发光/磁性Janus微米纤维阵列(L/M-JMAJM)。JMAJM的下层是由[CsPbBr3/PMMA]//[聚苯胺(PANI)/PMMA] Janus微米纤维作为构筑单元构建的发光/导电Janus微米纤维阵列(L/E-JMAJM)。所制备的样品具有良好的纤维形态 (如图2)。这种特殊的Janus微米纤维完全避免了钙钛矿QDs与磁性或导电物质之间的直接接触,从而最大限度地减少了其他功能物质对钙钛矿QDs荧光性能的不利影响,并赋予钙钛矿QDs膜材料附加的功能,实现多功能性。文中介绍了JMAJM的形成机理和制备技术。这项工作中的设计概念和制备技术可能为合成其他新型钙钛矿QDs多功能材料提供新的思路。

图1:目标样品JMAJM的制备流程图 (a)和组成示意图 (b)。

图2:L/M-JMAJM (a),L/E-JMAJM (b) 的低倍SEM照片,L/M-JMAJM的高倍SEM照片(c)。

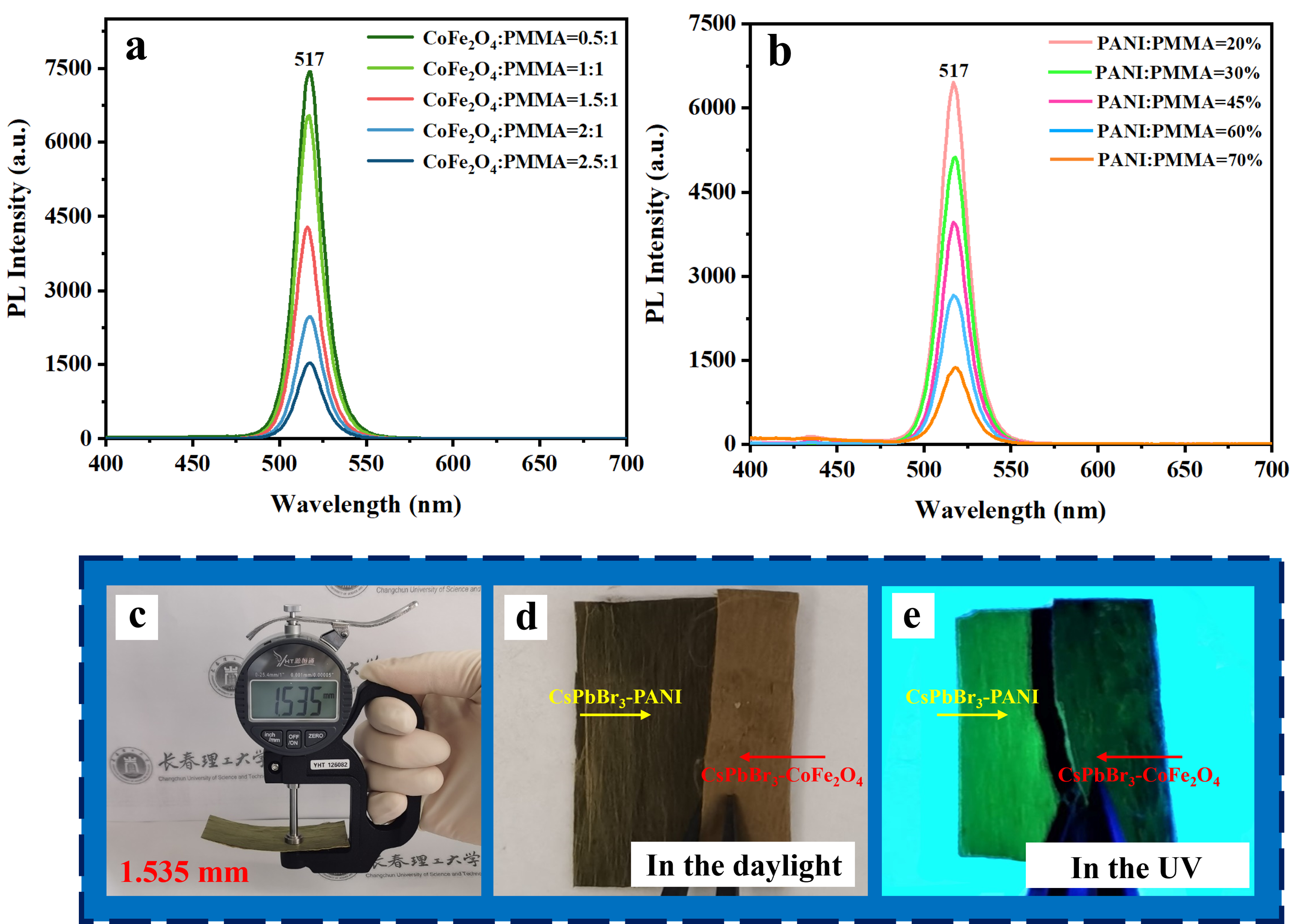

图3:不同CoFe2O4含量的L/M-JMAJM (a) 和不同PANI含量的L/E-JMAJM (b) 的荧光光谱,带有膜厚仪的JMAJM (c)以及在自然光 (d) 和紫外光 (e) 照射下的JMAJM的实物照片。

在L/M-JMAJM中,随着磁性物质CoFe2O4含量的升高,L/M-JMAJM的发射峰的位置和形状基本上没有变化,但荧光强度随之逐渐减弱。而在L/E-JMAJM中,随着导电物质PANI含量的升高,L/ E -JMAJM的荧光强度随之逐渐减弱,但发射峰的位置和形状基本上没有变化。从图3中可知,JMAJM的上层和下层都表现出明显的绿色荧光。

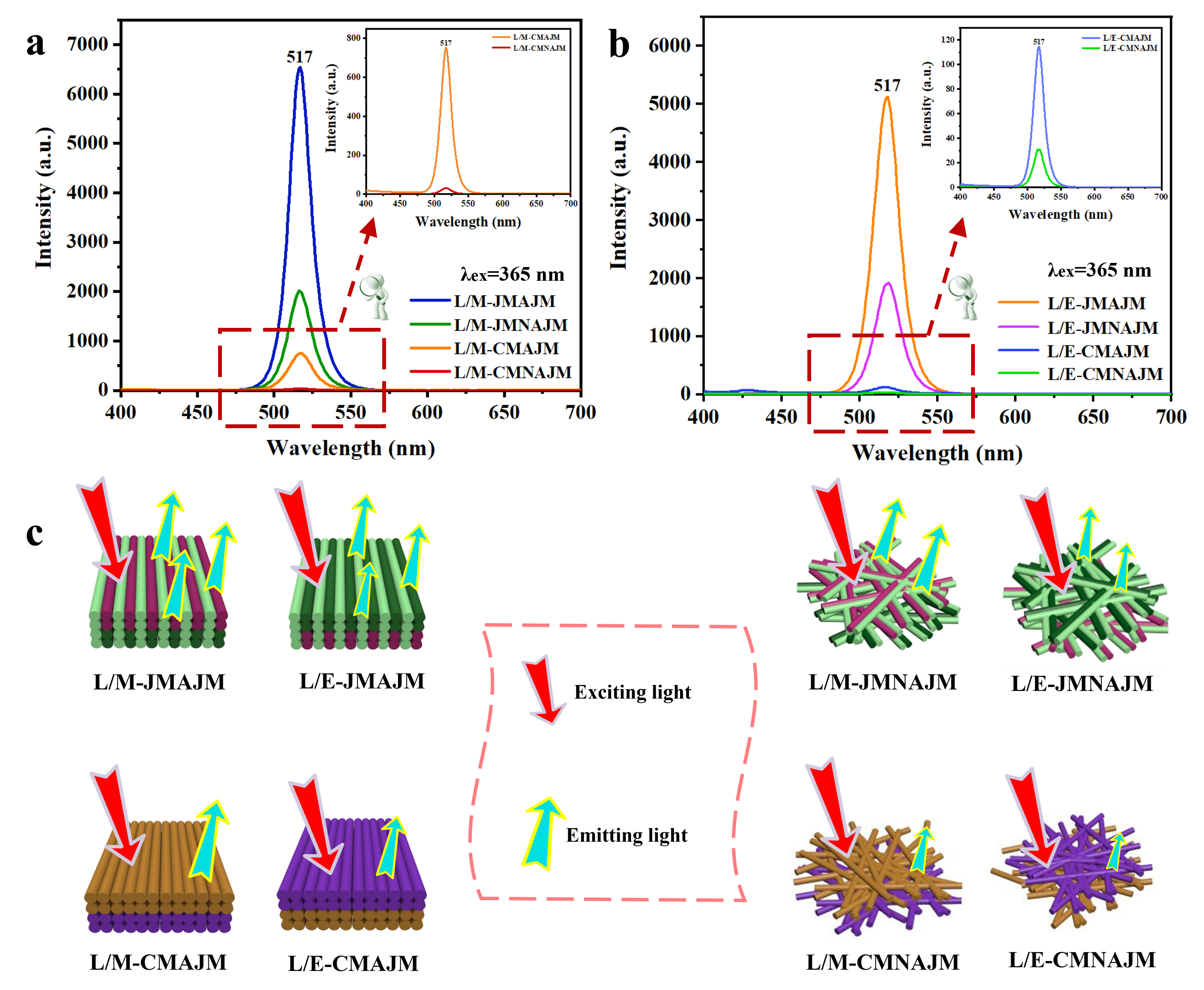

图4:JMAJM和对比样的上层 (a) 和下层 (b) 的荧光光谱和发光机制示意图 (c)。

荧光性能的比较结果表明,JMAJM与对比样品相比,纤维的Janus结构更具结构优势和更好的荧光性能。本工作中采用Janus微米纤维作为构筑单元,可以完全分离钙钛矿QDs与磁性物质或导电物质,避免了深色的磁性物质和导电物质对钙钛矿QDs荧光性能的影响,从而获得优异的荧光性能(图4)。同时,通过调节磁性物质CoFe2O4和导电物质PANI的含量,获得了可调的磁性和各向异性导电性 (图5)。

图5:不同CoFe2O4含量的JMAJM的磁滞回线 (a),不同PANI含量的JMAJM中X和Y方向的电导 (b),JMAJM与磁铁在接触和分离过程的实物照片 (c),JMAJM在X和 Y方向上在LED集成电路中的应用 (d)。

长春理工大学在读博士生霍昕彤为该项研究成果的第一作者。设计理念和制备技术对开发其他新型钙钛矿量子点多功能材料具有重要作用,所制备的JMAJM在照明和显示、微电子器件、电磁屏蔽等领域设备具有潜在的应用前景。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.04.048

人物简介:

董相廷,长春理工大学化学与环境工程学院教授,博士,博士生导师。从事纳米材料与技术研究,主要研究方向为:电纺技术构筑光电磁多功能一维纳米结构材料与特性研究;电纺技术构筑稀土化合物一维纳米材料与发光性能研究;电纺、水热与溶剂热等及其结合技术构筑低维纳米材料与表征,并将所构筑的低维纳米材料应用于光催化分解有机污染物、光催化分解水制氢、电催化析氢和析氧、锂离子电池、锂硫电池、超级电容器和气体传感器中。以第1名获吉林省技术发明一等奖1项、技术发明二等奖1项、自然科学二等奖1项;以通讯作者在Adv. Funct. Mater., Small, Renew. Sust. Energ. Rev., Chem. Eng. J., ACS AMI, Compos. Sci. Technol., Sensor Actuat B: Chem, J. Mater. Chem. C, Nanoscale等国际重要期刊发表论文300余篇;获授权国家发明专利100余件;研究成果引起领域内同行的高度关注。