随着可穿戴电子产品需求的日益增长,可拉伸超级电容器(SSC)以其快的充放电速率和优异的循环寿命等备受关注。然而,传统可拉伸超级电容器存在器件组装工艺复杂、电极/电解质界面结合不理想、动态电化学稳定性差等问题,制约了可拉伸超级电容器的商业化进程。一体化构筑策略可显著改善可拉伸超级电容器电极/电解质界面间结合,赋予比传统可拉伸超级电容器更优异的综合电化学性能。

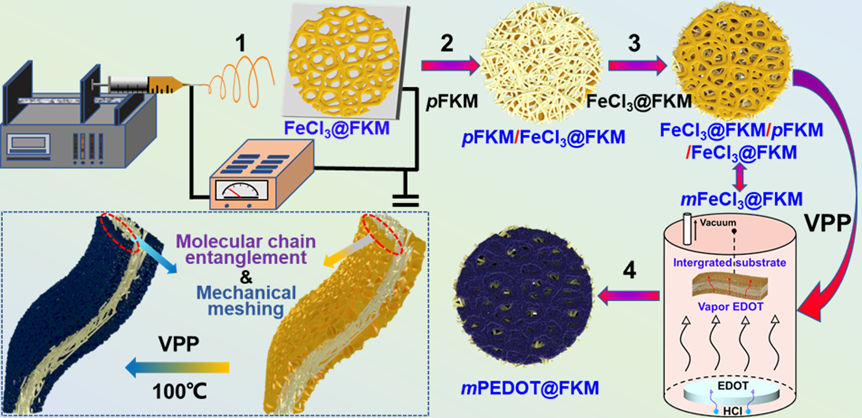

近日,王庚超教授&练成教授在期刊《Nano Energy》上发表题为“Integrated construction of stretchable supercapacitor with outstanding deformation stability and flame retardancy”的最新研究成果。华东理工大学为第一署名单位,论文第一作者为博士后穆宏春,共同作者为博士生章泽锴,通讯作者为王庚超教授、练成教授。研究者通过提出了一种巧妙的策略(图1),将逐层静电纺丝与自选择性气相聚合(VPP)方法相结合,构建了一体化可拉伸超级电容器(ISSCs)。此外,通过实验和有限元模拟协同揭示了界面稳定性的增强机制,表明分子链缠结和机械啮合的协同效应赋予了ISSCs杰出的抗变形能力。因此,组装后的ISSCs具有优异的动态形变电化学稳定性,在100%的应变条件下循环拉伸500次后,其电容保持率高达99.5%,同时还具有出色的阻燃性(在薄膜厚度仅为0.22毫米时,极限氧指数(LOI)高达48.1%)。该研究为高性能可穿戴储能器件的规模化制造提供了系统的构建方案。

图1 mPEDOT@FKM一体化膜的制备示意图

可拉伸电极前驱体膜蜂窝结构的形成主要是由于凝固过程中的相分离、珠状纤维间的动态自组装以及电荷耗散效应。如图2a所示,在静电纺过程中,带正电荷珠状纤维的珠状区域首先与带负电荷的接收板接触,而连接这些珠状纤维的细纤维则悬浮在空气中,并在电荷耗散效应的作用下保持正电荷。随时间的累积,由于正电荷分布不均,接收板上形成了一个初始模板。随后,电荷耗散不均的珠子在表面张力和静电斥力的竞争下,相互之间进行动态自组装。其中,较大的珠子主要分布在蜂窝状图案的边界上,形成壁,而较细的纤维则悬浮在蜂窝状凹陷区域,从而自发形成蜂窝状结构。另外,形貌表征和Mapping元素测试也验证了蜂窝结构的演变过程(图2b-g)。

图2 可拉伸电极前驱体膜的形成机制及形貌表征

将制得的mFeCl3@FKM膜进行气相聚合,经水洗和乙醇洗涤去除多余的反应物和副产物后获得mPEDOT@FKM一体化可拉伸超级电容器膜。通过形貌和结构表征说明聚噻吩(PEDOT)能够在蜂窝型前驱体膜上均匀生长,实现了不使用任何粘结剂工艺,制备出高导电性和高掺杂度的mPEDOT@FKM一体化可拉伸超级电容器膜(图3)。

图3 mPEDOT@FKM一体化膜的制备及物化性质表征

运用拉伸循环、剥离试验、界面形貌表征等测试手段,探究了mPEDOT@FKM一体化膜界面协同机制(图4)。研究发现,逐层纺制的纤维膜紧密叠加,受分子链缠结和机械啮合的协同作用,界面接触牢固没有明显的分层,这有利于在动态拉伸过程中有效防止界面间的滑移和脱落。

图4 mPEDOT@FKM一体化膜界面协同机制的探究

为进一步阐明器件的整体结构与稳定性之间的内在关系,采用有限元方法模拟了ISSC和SSC薄膜在拉伸变形下的力学行为。本研究依据器件FE-SEM截面图构建符合正弦函数波动的分子链缠结和阵列分布的机械啮合。如图5a所示,ISSC相比于传统叠层法制备的薄膜器件SSC在平面方向上显示出一个连续且均匀的应力分布。与ISSC相比,在SSC的平面和横截面的大部分区域出现严重的应力集中分层现象(图5b)。上述有限元模拟结果完美地说明了界面分子链缠结和机械啮合的协同效应能够确保界面中每个相邻组件层之间的无缝连接,并在相邻层之间进行持续有效的应力传递,从而使ISSC能够承受大应变,这进一步验证了一体化结构设计理念的合理性和潜在应用价值。

图5 mPEDOT@FKM一体化膜界面协同机制的有限元模拟

图6 一体化可拉伸超级电容器的性能评估

本研究将逐层静电纺与自选择性气相聚合(VPP)方法相结合,一步法组装ISSCs。结合有限元模拟和实验结果双向揭示了界面稳定性的增强机制,即分子链缠结和机械啮合赋予了界面中每个相邻成分层之间的无缝连接。这种协同效应确保了ISSCs能够承受大应变,并在相邻层之间进行持续有效的应力传递。组装后的ISSC具有出色的动态变形稳定性。此外,阻燃性氟橡胶基体与不易燃离子液体电解质的结合可实现约48.1%的LOI值。独特的一体化设计理念为合理构建稳定界面和安全的可拉伸电子器件提供了新思路。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109635

通讯作者简介:

王庚超,华东理工大学材料科学与工程学院,博士生导师。主要从事功能高分子及其复合材料在电化学储能、导电、无卤阻燃等方面的研究工作。瞄准新能源汽车、储能、智能穿戴等领域对电化学储能器件的重大需求,发挥高分子特长,主要开展水性多功能粘结剂、固态聚合物电解质创、凝胶/准固态聚合物电解质材料的创制及应用研究。瞄准安全节能、绿色阻燃等重大需求,开展导电高分子功能复合材料及在自限温电热器件上应用,以及绿色阻燃高分子材料的应用研究。在Adv Mater、Angew Chem Int Ed、Energy Storage Mater.、Nano Energy、ACS Nano、Small等期刊上发表SCI论文120余篇,获授权发明专利40余项;获2017年上海技术发明一等奖、2009年国家科学技术进步二等奖、2006年上海市科技进步二等奖(第一完成人)等奖项。

练成,华东理工大学化学分子与工程学院,博士生导师、国家级高层次青年人才(2021)。担任中国化工学会过程模拟与仿真专业委员会青年委员、中国化工学会信息技术应用委员会青年委员、学术期刊《Frontiers of Physics》、《结构化学》、《能源研究与管理》和《浙江大学学报(英文版)A辑》等期刊青年编委。获2023年中国化工学会离子液体专委会新秀奖、2022年度中国化工会基础研究成果奖二等奖(4/5)、2021年国家级青年人才、2021年上海市科技启明星、2018年上海市扬帆计划、2017年博新计划等荣誉称号。主要从事分子热力学与新能源化工领域的基础与应用研究。针对国家对可再生能源利用的重大需求,围绕锂离子电池、燃料电池、超级电容器等新能源材料设计与工艺优化等关键科学问题,发展了基于分子热力学的新能源材料设计和制造工艺仿真方法,开展了系统的应用基础研究。近年来以第一作者或通讯作者在Nat Commun, PNAS, PRL, JACS, Chem, AIChE J,CES等期刊上发表SCI论文80余篇,论文被SCI引用3000余次(H指数30),多篇文章入选“高被引论文”、“热点文章”、“编辑精选”,同时也被Physics.org、Physics Word、Nature Energy等学术网站亮点评述。出版英文专著2个章节,授权中国发明专利1件,获计算机软件著作权5项。