随着纳米技术和增材制造技术的快速发展,静电纺丝制备高性能纳米纤维受到越来越多的关注。生物混合环境修复技术的快速发展衍生出了针对不同污染物和污染场景的可持续水处理材料。静电纺丝技术与生物混合材料的耦合进一步解决了传统生物技术的潜在缺陷,例如细胞活性低、易失活和扩散性差、持续作用性差等问题。

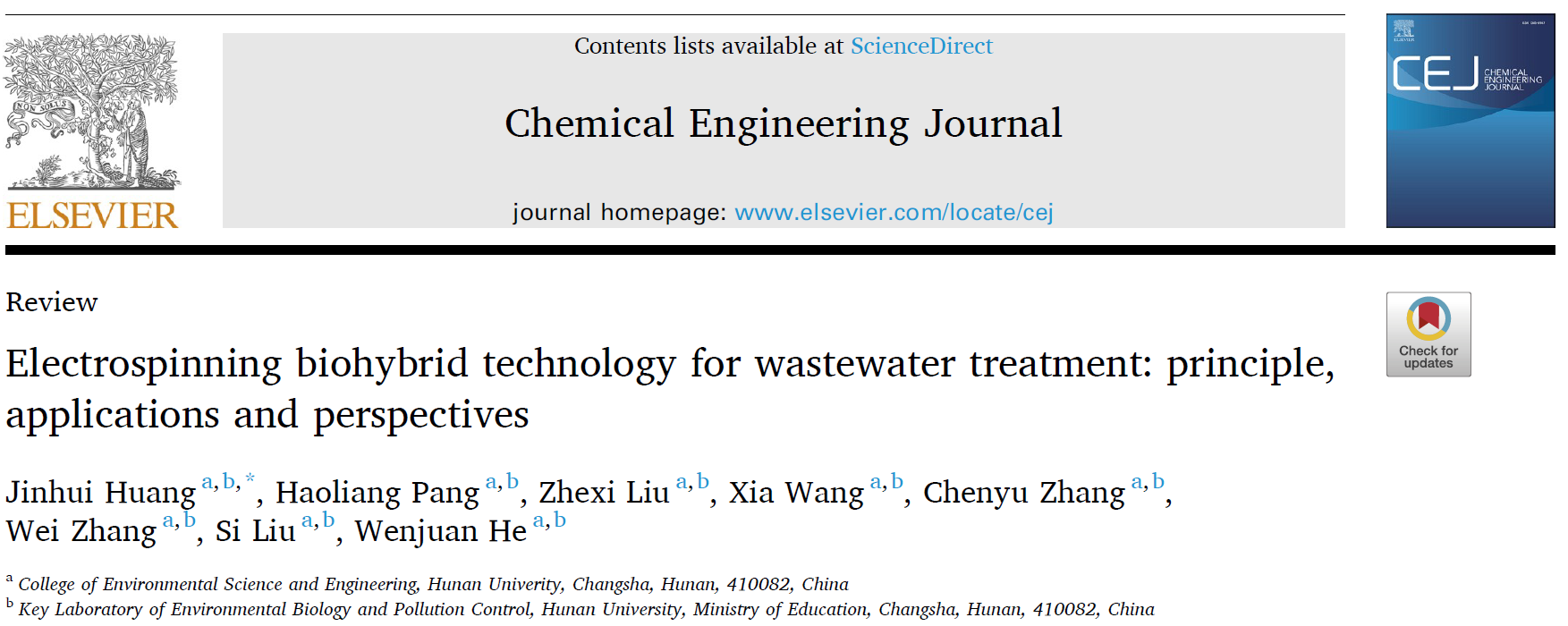

近日,湖南大学环境科学与工程学院黄瑾辉教授、庞浩亮博士在《Chemical Engineering Journal》上发表了题为“Electrospinning biohybrid technology for wastewater treatment: principle, applications and perspectives”的综述论文(DOI:10.1016/j.cej.2024.151971)。本文系统综述了静电纺丝生物混合技术的基本原理和过程影响参数,总结分析了静电纺丝生物混合技术在针对不同污染物水处理过程中的微生物选择、材料合成路线、生化原理和降解效率。评估了一系列针对不同污染场景和反应器条件案例的应用前景和客观缺陷。最后,特别提出了静电纺丝生物混合技术从实验室规模走向产业化的展望和亟待解决的技术壁垒,为该项技术在市政、环境、化工、能源等领域的扩展应用提供了有价值的参考。

近年来,利用微生物细胞(细菌、藻类、酵母等),通过纤维封装、微管封装和共轭电纺等静电纺丝方法实现了构建生物混合纤维的先进技术。利用电纺材料高比表面积和吸附位点的特性及微生物细胞主动摄取和吸附污染物的特性,通过该技术制备的生物混合材料对废水中的重金属、有机物、含氮化合物、表面活性剂等污染物表现出高效持续的吸附和降解性能。同时,靶向改性的电纺纤维膜提高了生物反应器诸如MBR(膜生物反应器)和MFC(微生物燃料电池)的选择性、耐污染性和电荷转移效率等性能,表现出巨大的应用潜力。

图1. 静电纺丝生物混合技术的研究内容

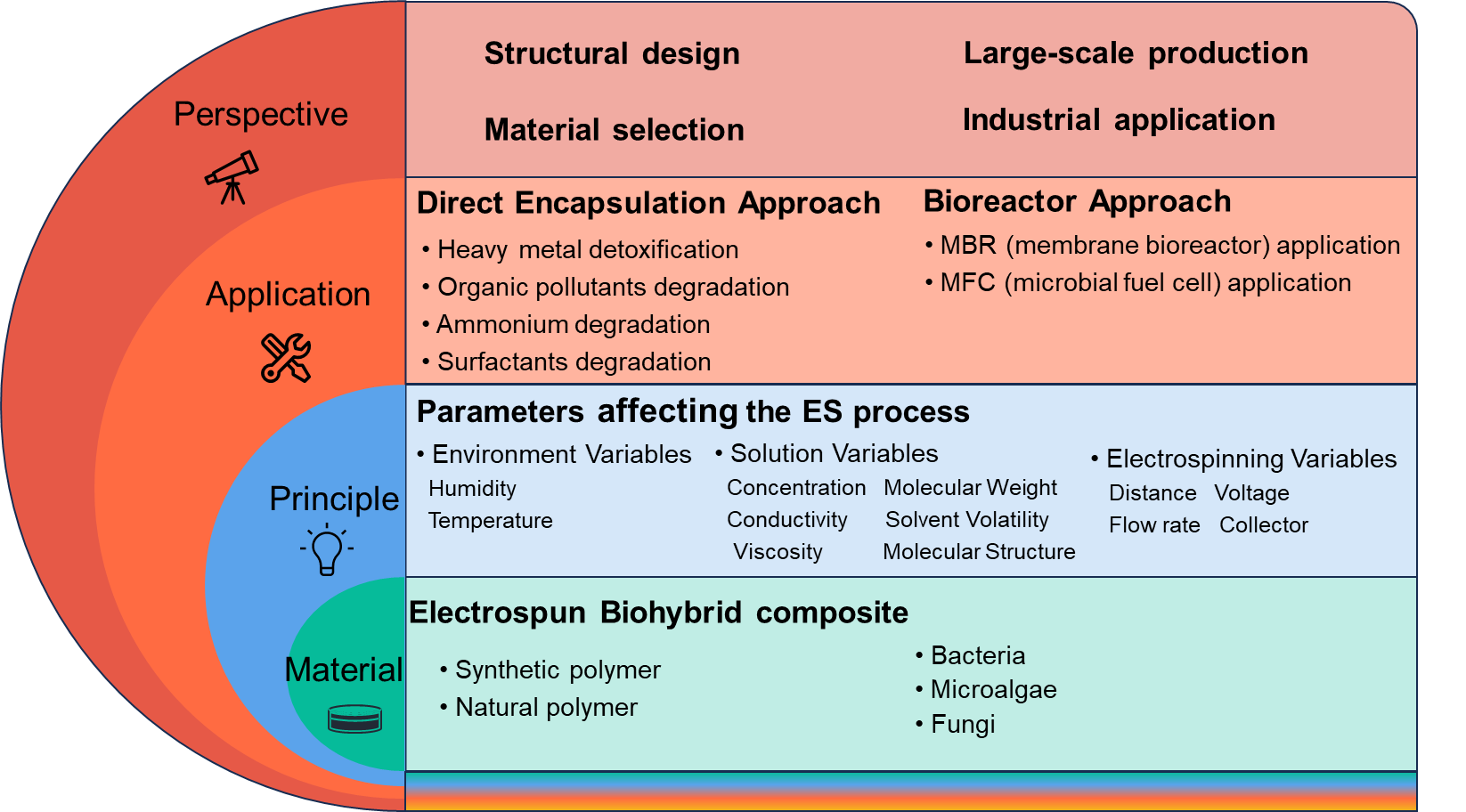

综述详细介绍了静电纺丝技术的基本原理及溶液、电场、环境对纺丝过程和纤维成型的影响。

图2. 静电纺丝参数对纤维形貌的影响趋势

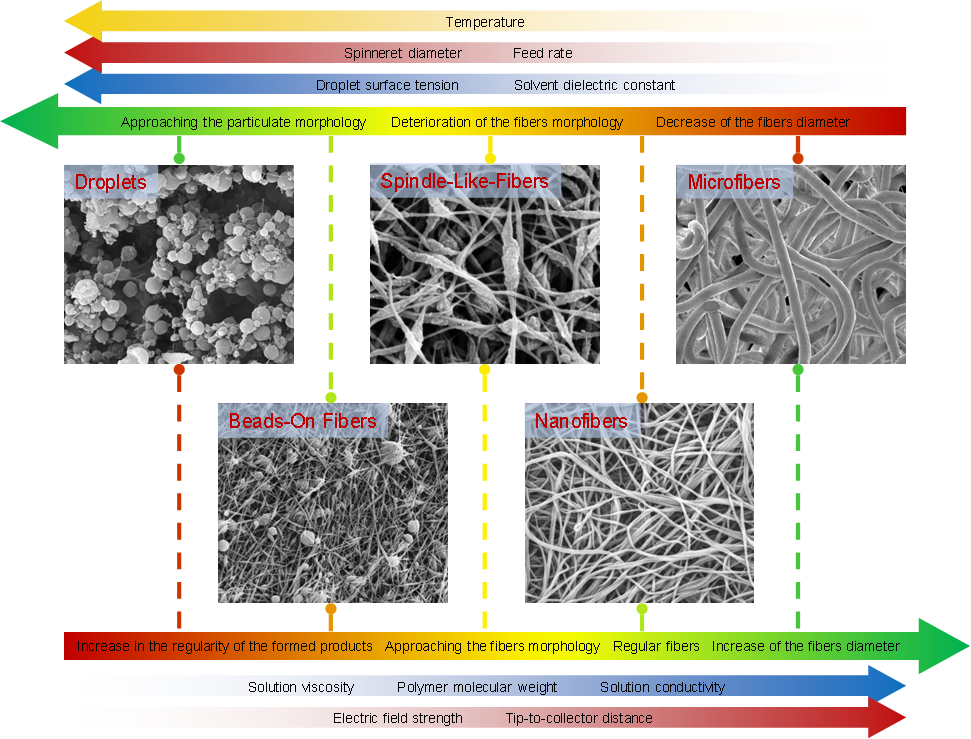

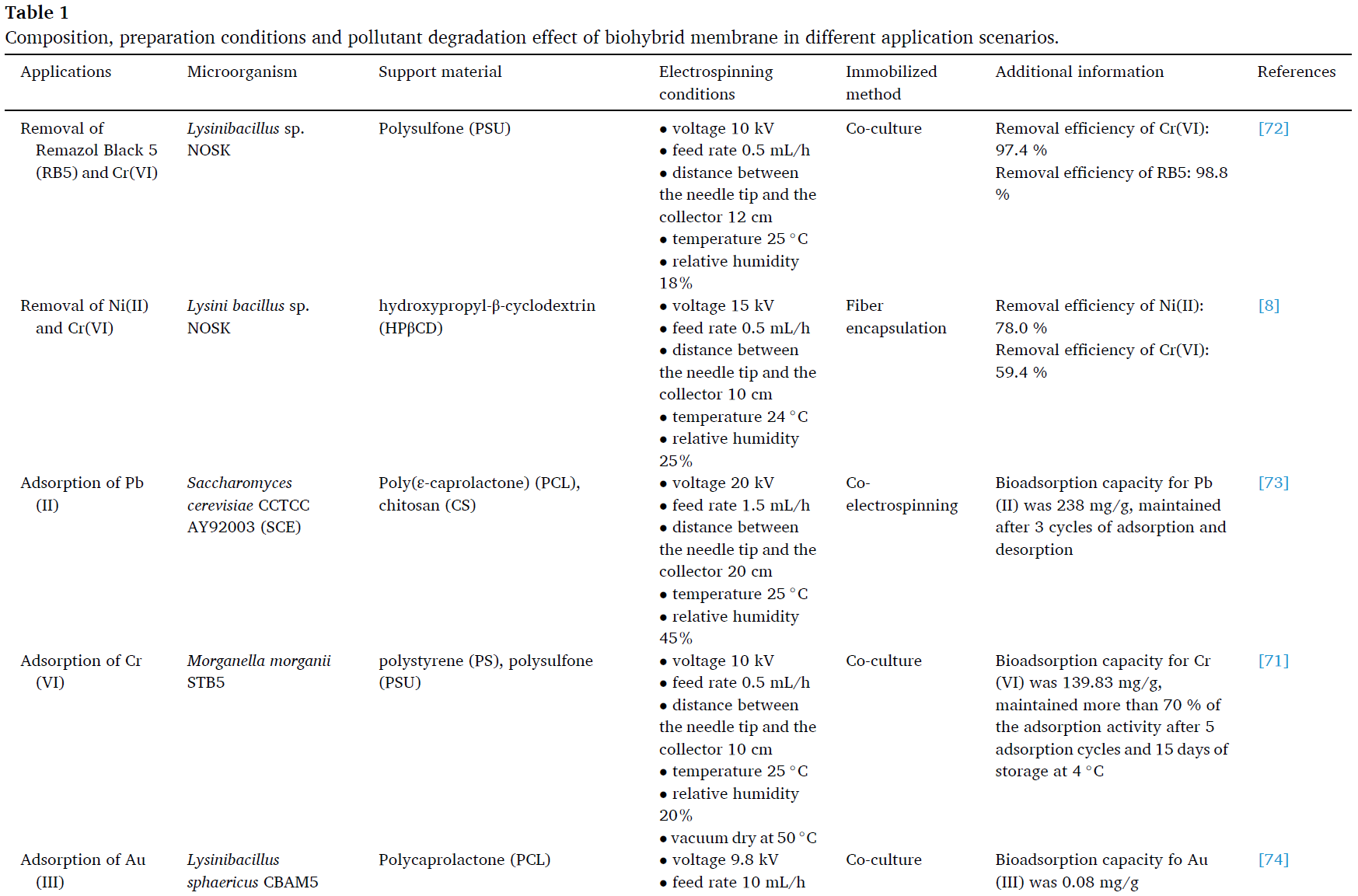

作者从污染物类型、微生物种类、支撑材料类型和微生物固定化方式等多个维度分析了该技术在水处理中的应用前景。研究了电纺生物混合材料对Cr6+、Hg2+、Pb2+、Cd2+、Ni2+ 等数十种重金属的降解效率、吸附容量、循环性能及稳定性。总结了包括共培养、纤维封装、微管封装和共轭电纺在内的四种微生物与电纺材料主要耦合形式。

图3. 静电纺丝生物混合材料制备方法,a)共培养,b)纤维封装,c)共电纺,d)微管封装

图4. 生物混合膜的组成、制备条件及在不同应用场景中的污染物降解效果

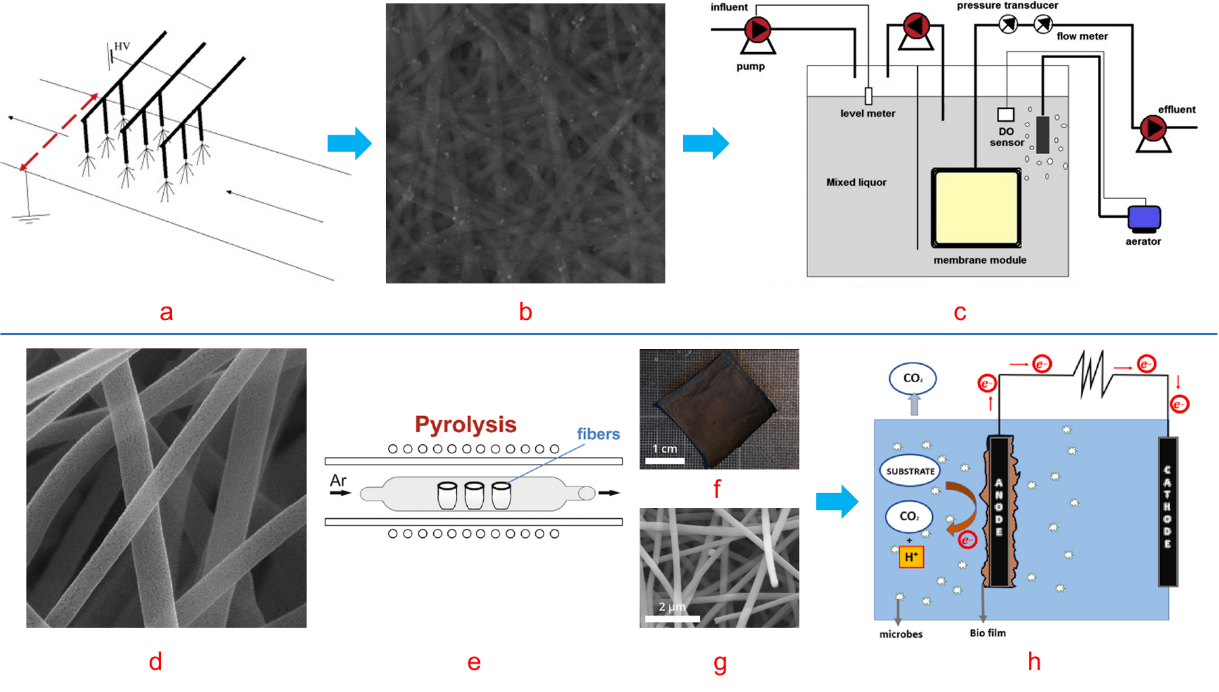

综述对电纺纤维膜在生物反应器中的应用进行了举例讨论。目前对于电纺纤维膜在MBR中的研究主要集中于膜材料的选择透过性、耐久性和防污稳定性,通过调整静电纺丝参数、热处理或纳米粒子表面修饰实现对膜形态和膜孔结构的优化。对于电纺纤维膜在MFC中的应用而言,通过调控纺丝液比例和静电纺丝参数控制初纺纤维膜的形态和控制碳化过程,进而提高膜材料的电化学效率和生物降解性能。

图5. 用于MBR和MFC的电纺纤维膜制备过程及应用示意

总结来说,静电纺丝生物混合材料的出现为高活性菌株的持续生化活性提供了化学和热稳定的载体,并确保了多次连续使用的可重复性。这两种技术的耦合通常分为两类:一类涉及使用静电纺丝封装活细胞,另一类是将静电纺丝材料应用于生物反应器中。使用静电纺丝封装活细胞的优势是能通过一步法用静电纺丝纤维组装活性微生物,从而产生特定功能的生物混合材料,可以直接应用于反应器中或在简单活化后应用。电纺纤维的保护使微生物细胞长久保持高活性,并封装细胞免受环境波动和周围微生物的干扰,使其在相对隔离的环境中持续发挥生化功能。静电纺纤维膜在生物反应器中的应用也得到了广泛的探索。电纺纤维均匀且可控的3D网络结构为过滤、传质和电子转移提供了通道。当面对不同场景的反应条件和微生物种群结构时,多样的材料选择可以实现更有针对性的制备路线和修饰策略。

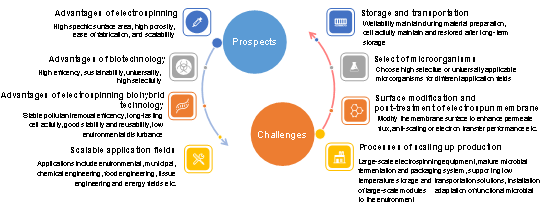

图6. 静电纺丝生物混合技术的前景与挑战

最后,综述提出了该项技术未来发展所面临的挑战和亟待解决的问题。例如,生物复合材料的静电纺丝通常在干燥环境中进行,渗透压和静电场的剧烈变化可能导致部分细胞失活。此外,生物复合材料的储存和运输需要在相对稳定的环境中进行,这决定了该技术的规模化发展同时需要相关配套设施的进步。未来该方法应侧重于采用高选择性或普遍适用的微生物进行静电纺丝封装,使其在特定环境中发挥最大的功能作用。此外,开发负载有普适性微生物种群的生物混合材料以面向复杂水污染情景下多种基质的降解功能,使其在波动的水质环境中具有更好的稳定性。

研究团队希望通过这项综述推动静电纺丝生物混合技术在实际污水处理中的应用,实现更加绿色、经济和可持续的环境修复方案。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.151971

人物简介:

通讯作者:黄瑾辉,博士,湖南大学教授,博士生导师,2008年教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,国家注册环境影响评价工程师,国家自然科学基金评议专家,中国环境科学学会水处理与回用专业委会委员。主要从事污水处理新技术、水处理功能型材料、膜生物反应器原理与应用等方面的研究。先后主持国家自然科学基金、教育部科学技术研究项目、新世纪优秀人才支持计划、湖南省高新技术产业科技创新引领计划、湖南省教育厅科学研究项目等,参加科技部“863”计划项目、科技部国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家自然科学基金项目等国家、省部级项目150余项。在Water Research、Advanced Energy Materials、Applied Catalysis B: Environmental、Chemical Engineering Journal、Journal of Membrane Science、Journal of Hazardous Materials、Bioresource Technology等国际知名学术期刊上发表SCI论文130余篇,申请国家发明专利8项。

联系邮箱:huangjinhui@hnu.edu.c

第一作者:庞浩亮,湖南大学环境科学与工程学院在读博士,师从黄瑾辉教授。在Water Research、Chemical Engineering Journal、Bioresource Technology、Journal of Hazardous Materials、Separation and Purification Technology、Desalination等国际知名学术期刊上发表SCI论文20余篇,申请国家发明专利2项。

联系邮箱:panghaoliang@hnu.edu.cn