随着工农业的不断快速发展,持久性有机污染物(POPs)已成为实际水处理面临的重大挑战。电芬顿膜技术结合了电芬顿化学与膜技术的优点,是一种非常具有应用前景的流动式电化学高级氧化工艺。然而,昂贵的价格、电化学腐蚀和结构不稳定等问题阻碍了电芬顿膜的大规模应用。通过静电纺丝技术制备由N掺杂碳纳米纤维组成的多孔膜,具有成本效益、优异的导电性和耐腐蚀性,是电芬顿膜的理想选择。然而,N掺杂碳电芬顿膜仍然存在一些缺点,如H2O2利用率不理想。

在N掺杂碳材料中引入金属物种,由于金属中心与碳骨架之间的协同作用,可以有效提高电芬顿膜的活性。然而,碳表面固有的化学惰性通常会导致碳载体与金属之间的弱相互作用,从而不可避免地导致电子转移效率低下和活性金属泄漏。此外,这种弱相互作用可能导致高温碳化过程中金属颗粒的迁移和聚并,从而阻碍了催化性能的提高。

近日,南昌航空大学涂新满教授团队在期刊《Journal of Cleaner Production》上,发表了最新研究成果“Ultrafine Fe-Mn bimetallic nanoparticles anchored in nitrogen-doped carbon nanofiber electro-Fenton membrane with strong metal-support interactions for sustainable water decontamination in wide pH ranges”。研究者通过简单的静电纺丝-碳化工艺,合成了一种锚定超细FeMn双金属纳米颗粒的氮掺杂碳纳米纤维(FeMn/N-CNF)多孔膜。在FeMn/N-CNF中,界面金属-氮键的增强成功诱导了金属-载体强相互作用(SMSI)效应的出现,包括碳包覆结构和电子从金属向N-CNF的转移。其中,SMSI包覆结构保证了高温碳化过程中超细FeMn纳米颗粒的形成,并防止活性Fe/Mn金属在宽pH范围内浸出到溶液中。基于FeMn/N-CNF阴极膜构建的重力驱动电芬顿系统在 60 分钟内对罗丹明 B、四环素和甲基橙的降解效率分别达到 96.8%、92.3% 和 90.3%。此外,FeMn/N-CNF电芬顿膜在降解过程中表现出良好的pH普适性、优异的循环稳定性和抗结垢能力。这项工作通过在碳支撑电芬顿膜中实现 SMSI 效应,为提高实际水净化的降解性能和环境稳健性提供了一条可行的途径。

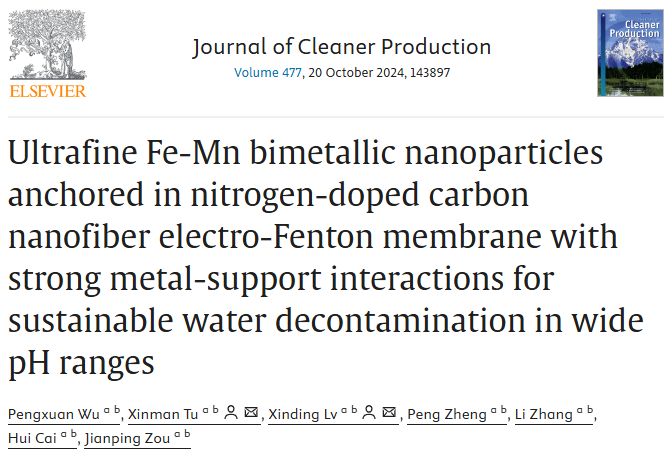

图1 FeMn/N-CNF多孔膜的合成过程、实物图和应力-应变曲线。

图2 FeMn/N-CNF多孔膜的形貌分析。

采用电纺丝-碳化工艺合成FeMn/N-CNF多孔膜。将PAN和FeMn-LDHs通过静电纺丝混合形成FeMn-LDHs/PAN膜,然后通过两步热处理工艺得到FeMn/N-CNF膜。制备的FeMn/N-CNF膜坚固且柔韧,可承受~2.02 MPa的拉伸强度。扫描电镜显示FeMn/N-CNF膜由高度连接的纳米纤维(直径为171±30 nm)组成,具有明显的多孔结构特征,平均孔径为0.94±0.41 μm。纳米纤维膜内的多孔通道为重力驱动电芬顿系统的运行奠定了基础。透射电镜揭示了大量尺寸在3 ~ 5nm之间的纳米颗粒被均匀包裹在纳米纤维中,证明了碳包覆结构(典型SMSI现象)的形成。

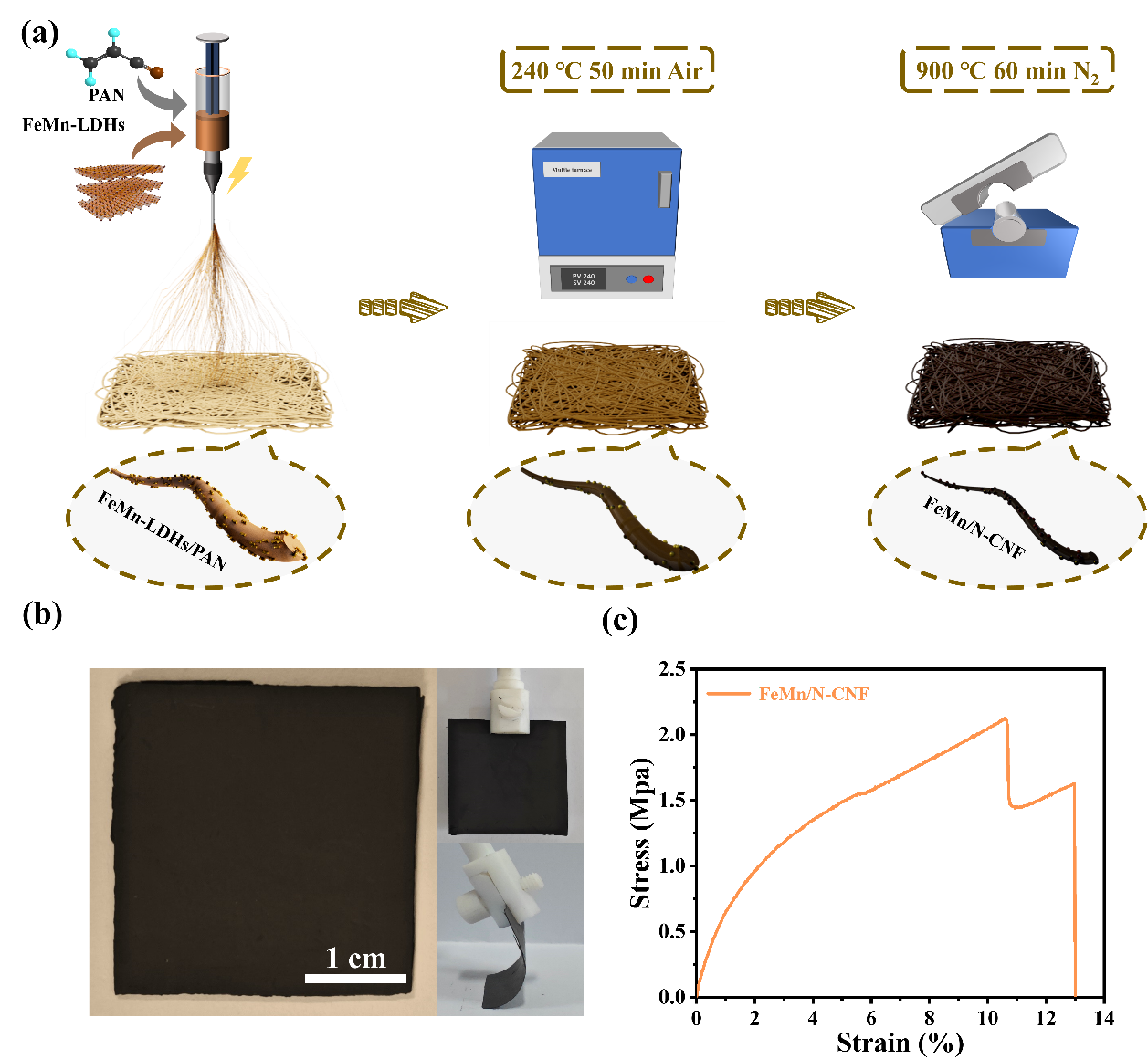

图3 FeMn/N-CNF多孔膜的XPS测试

XPS结果表明 FeMn/N-CNF中吡啶-N和吡咯-N的含量(52%)高于Fe/N-CNF (42%)和Mn/N-CNF (46%),表明FeMn双金属的协同效应可以加强金属与N原子之间的相互作用。强界面M-N键可以显著增强FeMn颗粒在N-CNF上的粘附能,从而在高温碳化过程中形成碳包封结构,这种SMSI包覆结构可以有效地抑制FeMn双金属的迁移和团聚,从而促进超细纳米颗粒的形成。此外,在FeMn/N-CNF中掺杂的FeMn和N原子之间的强相互作用显著地改变了电子构型,促进了电子从金属向N-CNF的转移,从而增强了本征电芬顿活性。

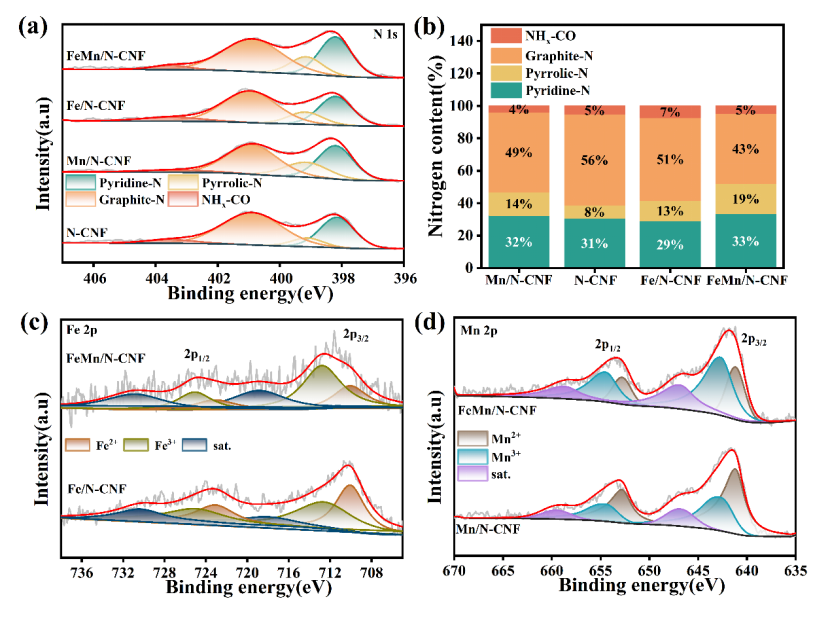

图4 FeMn/N-CNF多孔膜的降解性能。

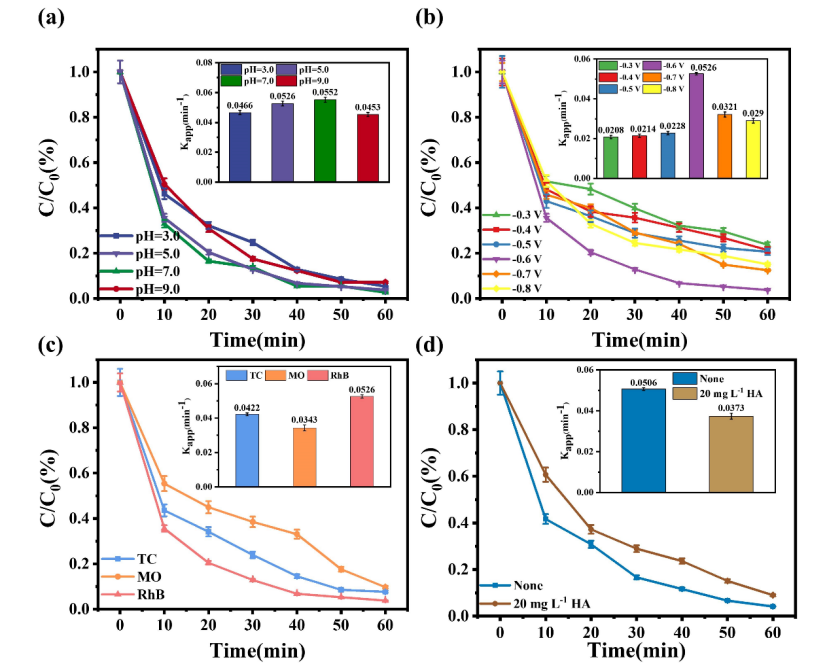

图5 FeMn/N-CNF多孔膜的普适性研究

基于FeMn/N-CNF阴极膜构建的重力驱动电芬顿系统在60分钟内具有96.8%的RhB降解效率,优于最近报道的电芬顿膜系统。此外,FeMn/N-CNF反应器具有良好的循环稳定性、较宽的pH耐受性和抗天然有机物干扰能力。结果表明,在复杂的条件下,FeMn/N-CNF作为电芬顿膜在实际污水净化中具有广阔的应用前景。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143897

通讯作者:

涂新满,南昌航空大学环境与化学工程学院二级教授,博士生导师。一直致力于水体污染物检测、处理及资源化技术研发,入选教育部新世纪优秀人才支持计划,江西省青年科学家培养对象,江西省百千万人才工程人选,江西省青年井冈学者,江西省百人远航工程人选、江西省中青年骨干教师,江西省政府特殊津贴获得者。现为中国化学会高级会员,中国环境科学学会高级会员,国际纯粹与应用化学联合会会员,Journal of Nanotechnology杂志客座编辑,Materials Physics and Chemistry杂志编委,《中国化学与材料学报》主编,《环境保护科学》青年编委会主席。其科研成果曾获发明创业奖人物奖、中国产学研合作创新奖1项、江西省科技进步一等奖1项,中国有色金属工业科学技术一等奖2项,中国发明协会发明创新二等奖1项,江西省自然科学三等奖1项。发表SCI论文90余篇,授权发明专利23项,其中国际专利2项。主编出版教材2部,参编出版英文专著1部。