导语

本期内容,易丝帮精选了廖耀祖教授团队2024年发表的7篇高分论文。主要介绍了纳米纤维在电池材料、催化剂膜、超级电容器和载药膜等方面的最新进展,供大家了解学习。

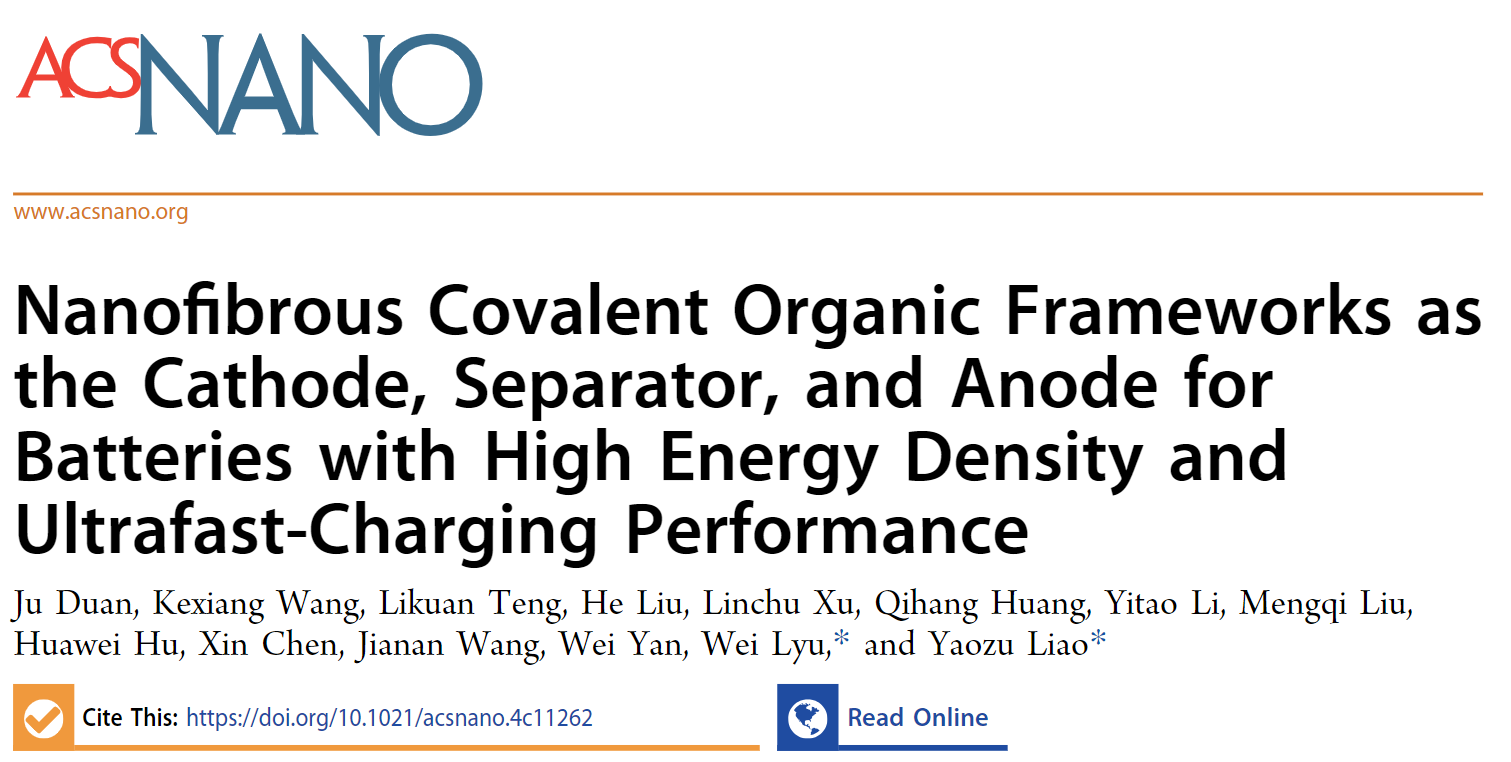

1、ACS Nano ( IF 15.8 ):共价有机框架纳米纤维同时作为正极、隔膜和负极材料开发高储能密度、超快充电池

➣挑战:研究者采取多种策略来分别调节电极和隔膜的快速均匀传质过程。但是,同时构建具有规则有序孔道、大量活性位点,以及稳定骨架结构的正极、负极和隔膜材料来实现稳定的超快充电性能,仍然是一个挑战。

➣方法:东华大学廖耀祖教授团队首次提出一种基于锂离子电池工作机理的全共价有机框架纳米纤维电池(ANCB)概念以应对上述挑战。

➣创新点1:纳米纤维独特的形貌和多级孔道结构以及引入的亲锂极性基团和大量存储活性位点可进一步促进传质过程和稳定SEI层形成,确保快充ANCB的稳定性和长寿命。

➣创新点2:在兼顾高能量密度和高功率密度基础上,ANCB同时展现优异的快充性能。在498 W/kg的功率密度下,表现出517 Wh/kg的能量密度。在9771 W/kg的功率密度下,表现出152 W/kg的能量密度,且超快充电时间仅为56秒。

➣创新点3:该ANCB还具有良好的倍率性能(在300 mA/g时312 mAh/g,在2000 mA/g时132 mAh/g),超长的循环寿命(在5 A/g下,循环5000次的容量衰减率仅为0.014%)和耐高温工作可能性(在5 A/g和100 ℃下,每圈容量衰减率仅为0.56%)。

https://doi.org/10.1021/acsnano.4c11262

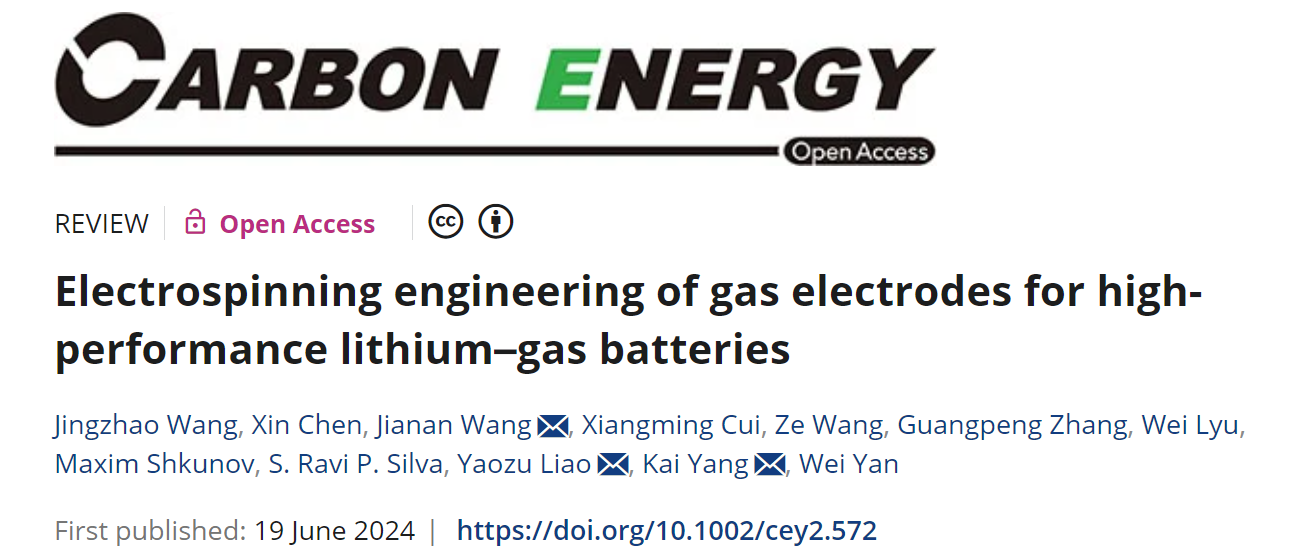

2、Carbon Energy ( IF 19.5 ):高性能锂气体电池气体电极静电纺丝工程

➣挑战:锂气电池(LGB)因其高能量密度和独特的气体转换能力,受到了广泛关注。然而,LGB的实际应用面临着巨大的挑战,包括缓慢的气体转化动力学导致低倍率性能和高过电势,以及有限的电化学可逆性导致较差的循环寿命。

➣主要内容:东华大学廖耀祖教授、西安交大王嘉楠等人发表综述,探究了静电纺丝技术在锂气体电池中的应用前景。

➣详细内容1:主要阐明了锂气体电池的工作原理和应用缺陷,并基于此提出了理想的气体电极的关键特性以指导电极的设计。

➣详细内容2:综述了静电纺丝技术在电极设计方面的研究进展,提出了以静电纺丝碳纤维作为气体电极的系统设计原则,这些设计原则包括正极结构优化、催化剂处理和活化、催化位点优化以及大规模实施的考虑。

https://doi.org/10.1002/cey2.572

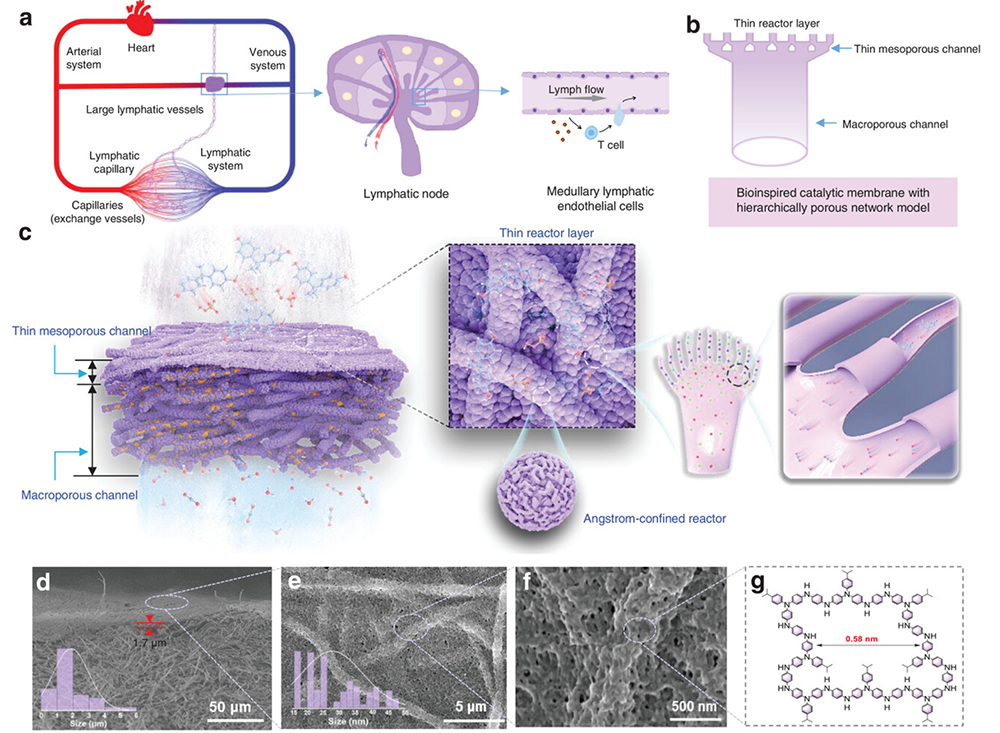

3、Advanced Science ( IF 14.3 ):基于共轭微孔聚合物的催化膜,用于高通量去除微污染物

➣挑战:因聚合物材料的分子可设计性和可加工性,在多尺度孔隙率和高通量催化膜的构筑上显示出了独特的优越性。然而,由于受到强活性氧(ROS)的攻击,聚合物催化膜往往存在降解效率相对较低、稳定性差、使用寿命短等问题。

➣方法:东华大学廖耀祖教授团队受人体淋巴管的免疫监测以及液体输运的结构功能启发,制备了一种分级多孔有机催化膜。该催化膜具体由共轭微孔聚合物(PTPA)催化剂活性薄层(1.7 mm)、PTPA颗粒堆积的介孔通道和电纺纳米纤维的大孔通道组成。

➣创新点1:活性薄层中PTPA固有微孔(0.58 nm),可埃米限域活化过硫酸盐(PMS)生成近乎100%的1O2,在降解有机微污染物的同时,有效避免了有机膜的自降解。

➣创新点2:生物启发的分层多级孔膜结构有利于实现高传质效率和高通量。因此,以双酚A为模拟污染物,该分级多孔有机催化膜可在超高通量下(2574 L m-2 h-1 bar-1),持久地(120 h)、高效地催化降解性能(K = 1430.9 min-1,>95.0%的降解效率)。

https://doi.org/10.1002/advs.202401966

4、Journal of Materials Chemistry A ( IF 10.7 ):共轭微孔聚合物/石墨烯复合多孔三明治薄膜,用于高效柔性超级电容器

➣挑战:柔性全固态超级电容器(FSSCs)作为可穿戴储能器件,具有快速充放电速率、高功率密度、长循环寿命及安全性等优点,受到广泛关注。但是,FSSCs的低能量密度限制了其商业应用价值。

➣方法:东华大学廖耀祖教授课题组开发了一种由rGO和共轭微孔聚合物(CMP)组成的新型多孔三明治状薄膜电极材料。该研究通过简单的真空过滤制造工艺和还原工艺构建了具有高比重电容和良好倍率性能的FSSC。

➣创新点1:多孔三明治结构有利于暴露更多的活性位点,创建大量的离子传输通道,并增强rGO和CMP之间的电子传输。

➣创新点2:PTPAH@rGO复合膜作为电极,在三电极体系测试条件下,该电极具有较好的电化学性能,在1 A g–1的电流密度下具有545 F g–1的质量比电容,并能够在10 A g–1的电流密度下保持450 F g–1的质量比电容,具有83%的优异倍率性能。

➣创新点3:将其制备成FSSC,展现了宽电压窗口(–1.4 V -1.4V)和高能量密度(3345W kg–1)。进一步将其组装成微型超级电容器(MSC),该器件也表现出良好的电化学性能和形变稳定性。

https://doi.org/10.1039/D4TA01603C

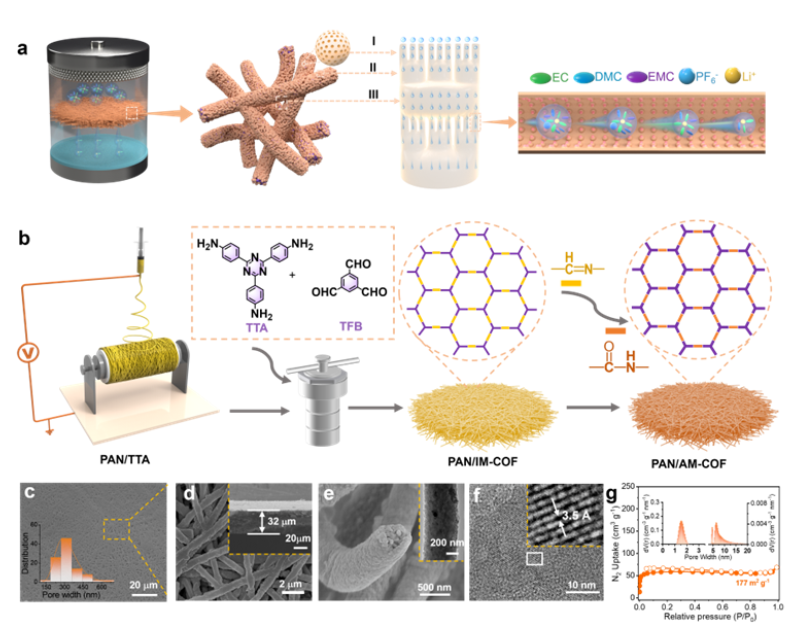

5、Advanced Energy Materials (IF 24.4):基于纳米纤维共价有机框架的分级多孔隔膜,用于快速充电和热稳定的锂金属电池

➣背景:设计多功能智能隔膜对于持续追求快速充电和安全电池非常重要。

➣方法:东华大学廖耀祖教授课题组通过静电纺丝和溶剂热方法合成了酰胺键合的共价有机框架纳米纤维膜(PAN/AM-COF)。并将其用作快充、热安全锂金属电池的分级多孔隔膜。

➣创新点1:亲锂性微孔通道的设计有效保证了锂离子选择性传输,分级连接孔通道则赋予了高离子电导率和均匀传输,同时实现了高锂离子迁移数tLi+(0.79)和高离子电导率σ(3.33 mS cm-1)。

➣创新点2:PAN/AM-COF隔膜可有效稳定阳极、抑制锂枝晶的形成。借助商业化磷酸铁锂(LFP)组装了Li||PAN/AM-COF||LFP电池,在10 C下进行1000次循环后,比容量仍保持在72 mAh g−1,容量衰减每次循环低至0.037%。

➣创新点3:结合其优异的热稳定性,其可在30 C的超高电流密度和100 °C的极端温度下安全循环300次。证明了其在极端炎热的气候下,也能实现快速安全充电。

https://doi.org/10.1002/aenm.202401146

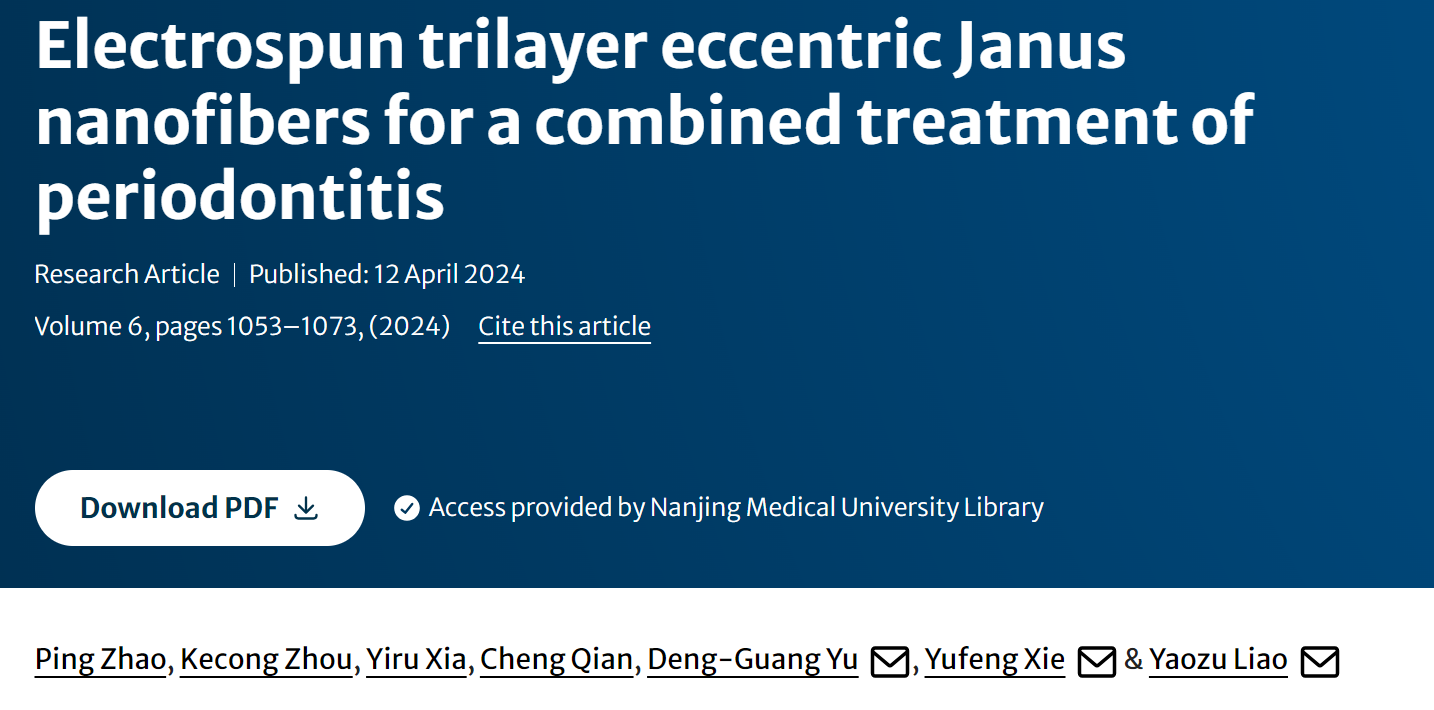

6、Advanced Fiber Materials ( IF 17.2 ):静电纺丝三层Janus纳米纤维联合治疗牙周炎

➣挑战:牙周炎作为一种常见的口腔疾病,严重影响了人们的健康和生活质量。近年来,局部给药常被用于牙周炎治疗,但现行临床治疗方法大多难以同时实现快速止疼、持续抗菌和促进骨组织再生。

➣方法:东华大学东华大学廖耀祖教授、上海理工大学余灯广教授等人使用多流体并列电纺技术,单步直接制备具有三级偏心并列结构的纳米纤维植入膜。该膜片同时负载酮洛芬、甲硝唑、 纳米羟基磷灰石三种活性成分,并赋予它们各自独立的控释性能。

➣创新点1:在三层偏心并排复合纳米纤维中,最外层含有亲水性聚合物和酮洛芬药物,在0.37 h内可达到50%的释放,具有快速止痛和抗炎的作用。中间层装有甲硝唑,可通过控制使其以持续的方式释放。最内层负载纳米羟基磷灰石,可直接与牙周组织接触,达到促进牙槽骨生长的效果。

➣创新点2:制备的植入膜具有良好的润湿性、良好的力学性能、生物降解性和良好的抗菌性能。其复合纳米结构对成纤维细胞附着、浸润、增殖和分化表现出所需的促进作用。

https://doi.org/10.1007/s42765-024-00397-6

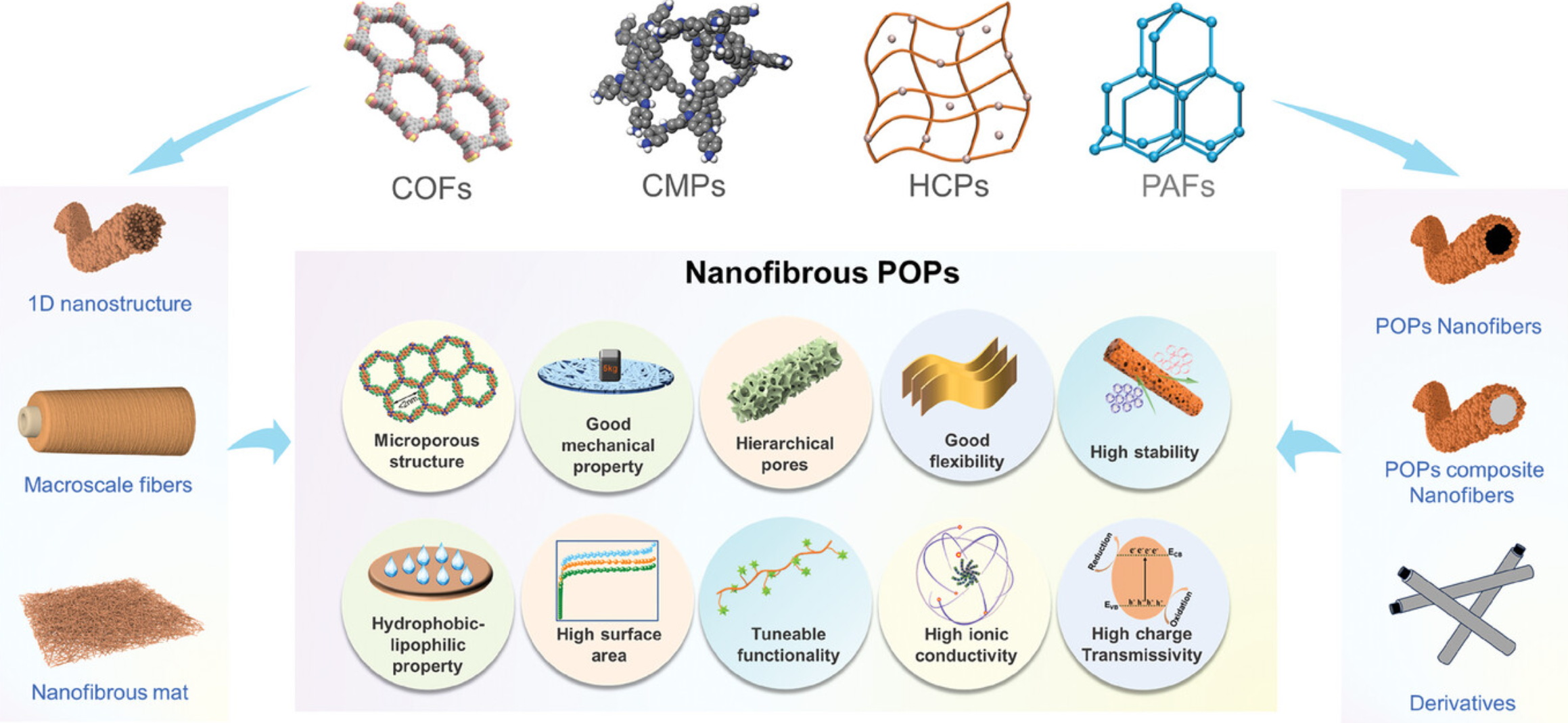

7、Advanced Science ( IF 14.3 ):纳米纤维多孔有机聚合物及其衍生物:从合成到应用

➣背景:多孔有机聚合物(POPs)具有低密度、可控的孔隙结构和孔隙率、大比表面积、化学稳定性和高热稳定性等优点,因此具有多种应用前景。

➣主要内容:东华大学廖耀祖教授等人系统介绍了纳米纤维状POPs及其衍生物的最新研究进展,包括多孔有机聚合物纳米纤维,其复合材料和POPs衍生的碳纳米纤维。

➣详细内容1:从合成方法、结构设计、形成机制、功能属性及其应用前景等方面对纳米纤维状POPs的研究现状进行了全面分析与总结。

➣详细内容2:论文重点阐述了基于POPs纳米纤维的合成方法,及其在气体吸附、废水处理、油水分离、能量储存、微波吸收、异相催化、生物医学等应用领域的相关成果。

➣详细内容3:最后,作者讨论了基于纳米纤维状POPs及其衍生物目前存在的不足,未来面临的机遇和挑战。

https://doi.org/10.1002/advs.202400626

作者简介

东华大学材料学院研究员/博导、副院长,国家重点研发计划项目首席科学家,德国洪堡学者、欧盟玛丽居里学者,2023年度教育部长江学者特聘教授。主要从事功能纤维与有机多孔材料及其吸附分离、能量存储转换、可穿戴器件研究,主持国家重点研发计划、国家自然科学基金(5项)、华为企业委托项目等科研项目20余项。主编/参编专著4部,在Nature Communications、Advanced Materials等国际知名期刊发表SCI论文110余篇,授权发明专利40余项。研究成果得到诺贝尔奖获得者、中美德等国家20余位院士高度评价。获国家级教学成果二等奖(排名第2)、侯德榜化工科学技术奖和上海青年科技英才奖等。兼任国务院学位办材料学科评议组副秘书长、中国材料研究学会标委会委员/纤维分会秘书长、中国纺织工业联合会智能纤维技术及制品重点实验室副主任等。