随着智能高铁的快速发展,人们的出行变得更加便捷、省时、舒适。然而,配备的电子设施数量的增加也带来了更多的电力消耗。而超高压驱动电源系统无法直接驱动其众多的装置,完全放弃了高速列车的振动能量。

近日,北京交通大学李修函教授、张楚国副教授团队在期刊《Nano Energy》上,发表了最新研究成果“A Hybrid Triboelectric-Piezoelectric-Electromagnetic Generator with the High Output Performance for Vibration Energy Harvesting of High-Speed Railway Vehicles”,王美琪和郝逸君博士为本文共同第一作者。研究者提出了一种摩擦电-压电-电磁混合发电机 (HTG),通过原位收集相应的振动能量来驱动高速列车的信号和传感装置。与商用聚甲醛薄膜相比,采用静电纺丝技术制备的聚甲醛纳米纤维薄膜的摩擦纳米发电机输出功率提高了 130 倍。此外,由于空间利用率和输出性能高,HTG 实现了 kW/m3 量级的功率密度,与之前关于振动能量收集的研究工作相比,提高了 1-3 个数量级。重要的是,基于 HTG 的自供电无线运动监测系统可以实现对速度、频率和位移等运动信息的实时监测和传输。这一发现不仅为高效收集振动能量提供了重要途径,也为设计更经济、更舒适、更智能的高速列车提供了新思路。

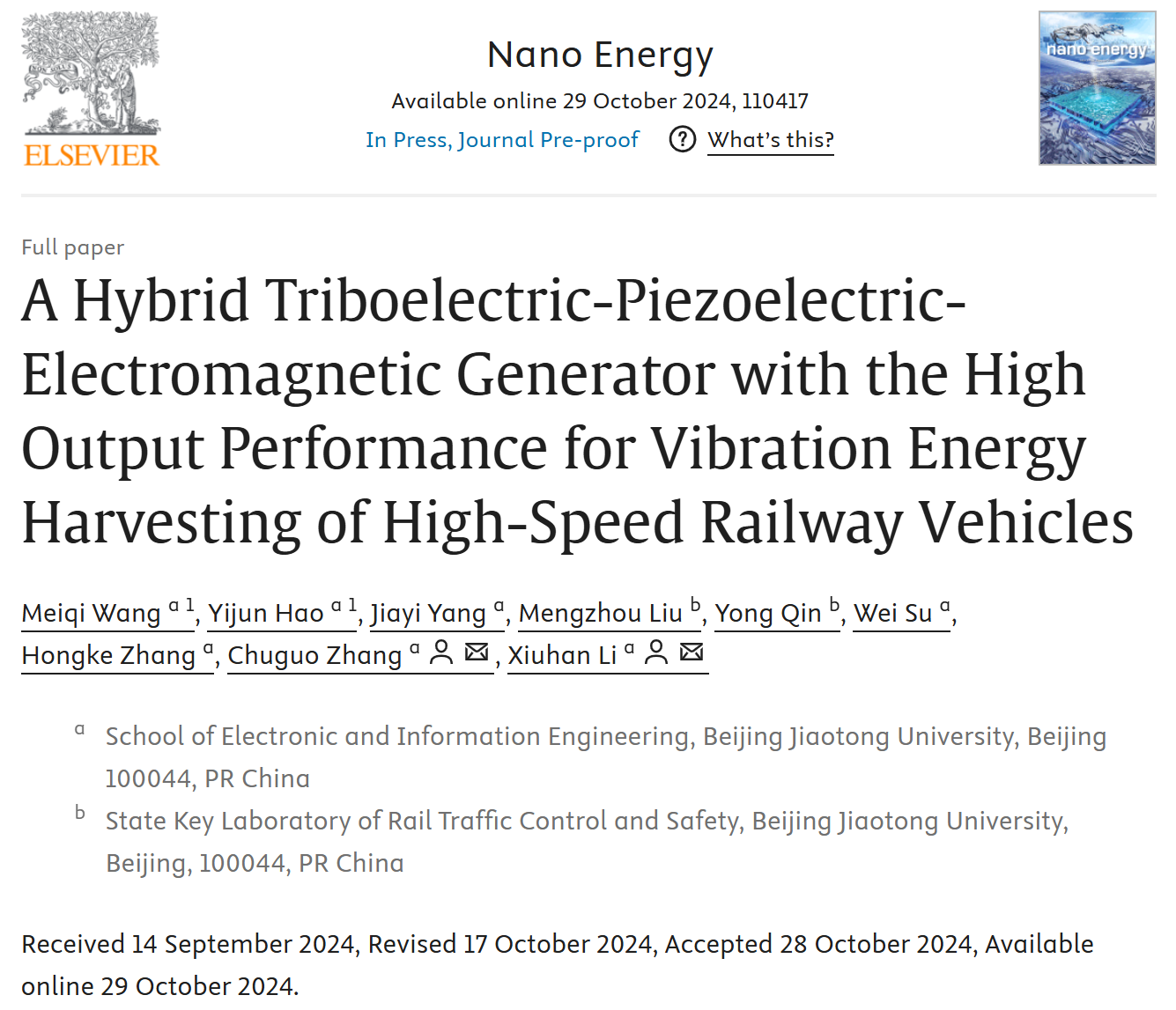

图1 HTG的设计及工作机理。(a)基于HTG的高速铁路车辆振动能量采集系统原理图。(b) HTG结构图。(c) HTG工作过程示意图。(d-f)EMG、PENG和TENG的工作原理。(g)一些具有振动能量收集的混合发电机的性能。

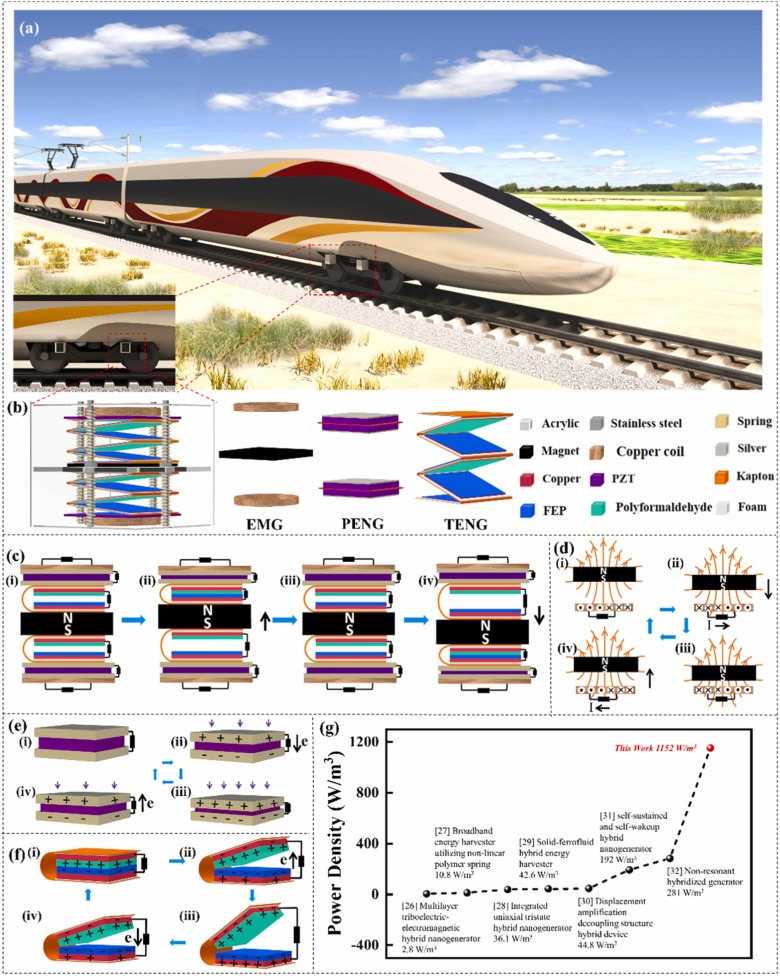

图2 C-TENG和E-TENG的输出性能。(a) POM和FEP的势能图。(b)商用POM薄膜和电纺POM纳米纤维薄膜的XPS图像。(c)电纺POM纳米纤维薄膜的SEM图像。(d-f)不同受力作用下C-TENG的电压、电流及转移电荷曲线。(g-i)不同受力作用下E-TENG的电压、电流及转移电荷曲线。

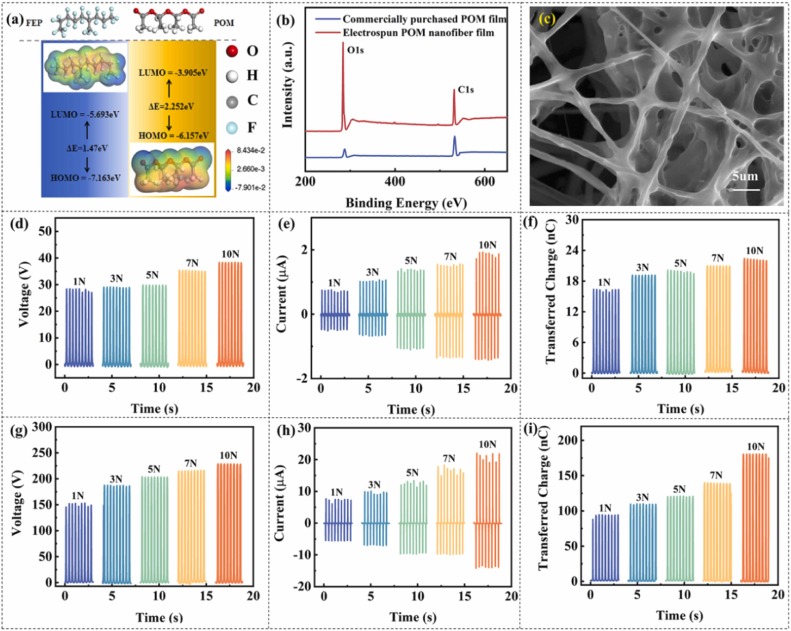

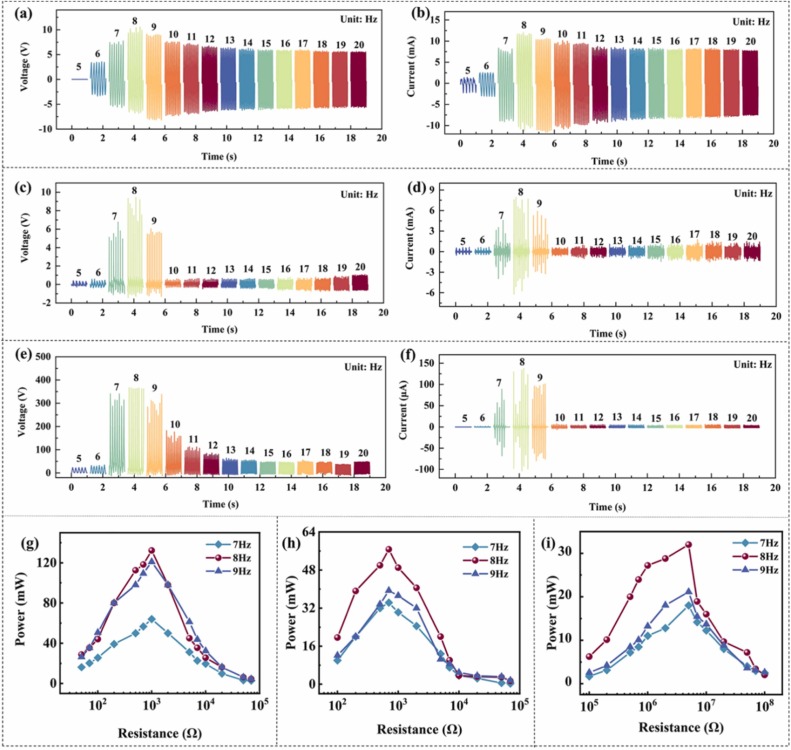

图3 EMG、PENG和M-TENG的输出性能。(a-c)不同负载下不同频率、电压、电流、功率下的EMG输出。(d-f)不同负载下不同频率电压、电流和功率下的PENG输出。(g-i) 不同负载下不同频率、电压、电流、功率下的M-TENG输出。

图4 HTG输出性能。不同频率EMG的(a)电压(b)电流输出。不同频率下PENG的 (c)电压,(d)电流输出。M-TENG在不同频率下M-TENG的(e)电压,(f)电流输出。(g) EMG的功率,(h) PENG的功率,(i) M-TENG的功率。

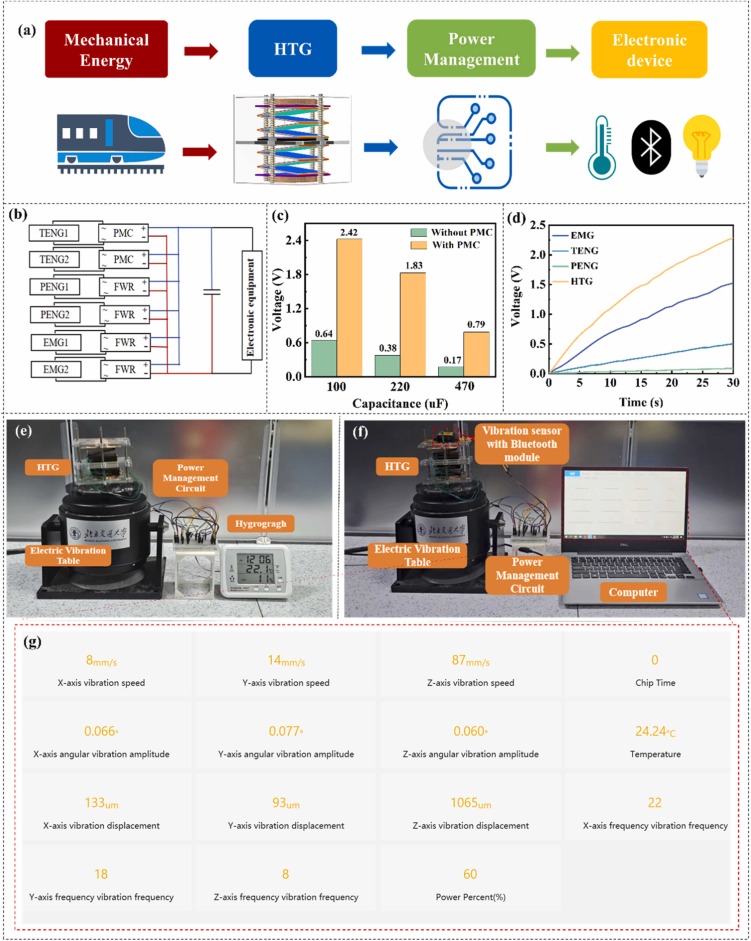

图5 HTG的应用。(a) HTG自供电系统结构图。(b)驱动电子器件的HTG电路图。(c)使用M-TENG给不同电容器充电的电压。(d)三台发电机和HTG的充电曲线。(e) HTG作为驱动湿度计电源的演示。(f)振动能量采集和信号传输系统演示。(g)实时无线传感信号的计算机接口。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.110417

人物简介:

李修函自2006年起担任北京交通大学电子与信息工程学院教授。她于2006年获得北京大学微电子学和固体电子学博士学位。主要研究方向为微纳米器件与能量采集、植入式生物医学微器件特别是无线能量传输系统。主持和参与多项科技部、国家自然科学基金项目。

张楚国, 2022年博士毕业于中国科学院大学。现任北京交通大学副教授。目前主要研究方向为基于摩擦电纳米发电机的物联网系统无源系统的设计与研究。