在众多用于Na+储能的候选阳极材料中,碳材料,特别是非晶态碳材料,因其来源广泛、热力学/电化学稳定性、环境友好性等优势而受到广泛关注。更重要的是,非晶态碳材料具有典型的多孔结构和丰富的缺陷,易于改性,可以稳定地适应离子半径较大的Na+插层和脱嵌,抑制体积膨胀,保持其结构稳定性。另一方面,非晶态碳材料具有超快的Na+存储动力学,也可用于构建人工固体电解质界面膜(SEI)来稳定阳极。然而,传统非晶态碳材料的可用活性位点有限,且较小的层间距不能稳定维持Na+的嵌入,导致比容量较低,初始库仑效率低,长循环性能较差。因此,为了有效地提高Na+的存储性能,需要通过杂原子掺杂来调控非晶碳材料的电子结构以及进行纳米结构的设计。但是同时实现高容量、高速率以及长循环寿命的碳阳极仍然是一个巨大的挑战

近日,西北师范大学彭辉和马国富教授团队在期刊《Chemical Engineering Journal》上,发表了最新研究成果“Hollow carbon nanofibers with self-induced internal electric field for high-performance full-carbon sodium ion capacitors”。研究者通过模板辅助静电纺丝法和后续的低温热解法合成了具有丰富微孔和化学吸附位点的S, N共掺杂中空碳纳米纤维(SNHCF)。SNHCF中丰富的微孔和互连的大孔提供了较大的内部可用性,暴露出更多活性位点,抑制了体积膨胀,缩短了Na+的扩散距离。此外,碳骨架中的S、N共掺杂可以分别作为电子受体和电子供体形成自感应内电场(SIEF),从而实现了多个可逆的化学吸附位点,促进对Na+的吸附。

图1:SNHCF的制备以及结构表征。

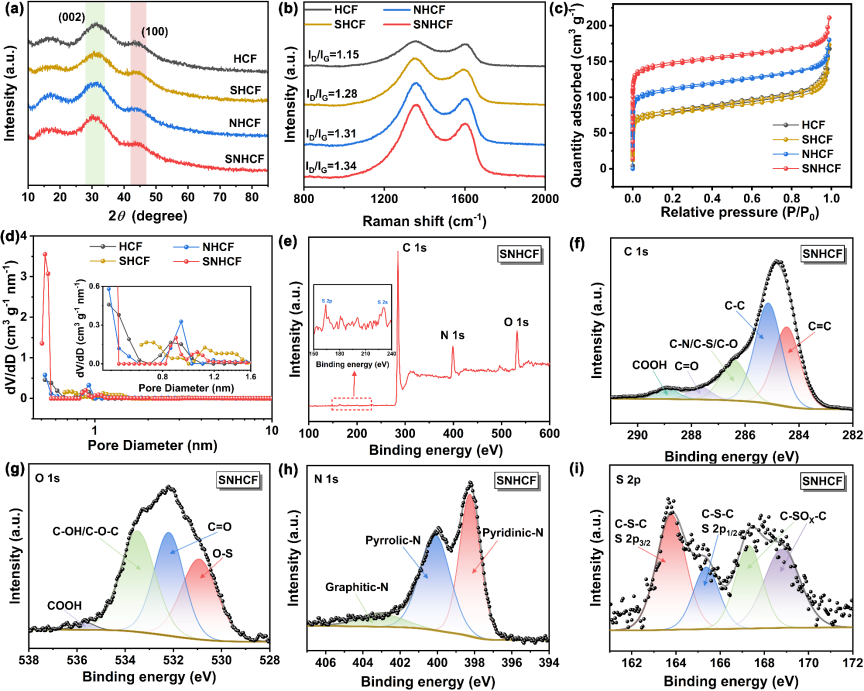

图2:所有样品的(a) XRD图谱、(b)拉曼光谱图、(c) N2吸附/解吸等温线、(d)孔径分布。(e) SNHCF的XPS谱图,以及高分辨率(f) C 1 s、(g) O 1 s、(h) N 1 s和(i) S 2p光谱图。

通过模板辅助静电纺丝工艺以及后续的低温热解过程,成功制备了N、S共掺杂的中空碳纳米纤维。通过杂原子的掺杂,引入了众多可逆的化学吸附位点和有利于Na+储存的缺陷结构。并且以SiO2为硬模板,ZnCl2为造孔剂,成功得到的SNHCF为分级多孔结构,含有非常丰富的孔结构。这种优异的孔结构保证了电解液的快速渗透以及离子的传输。

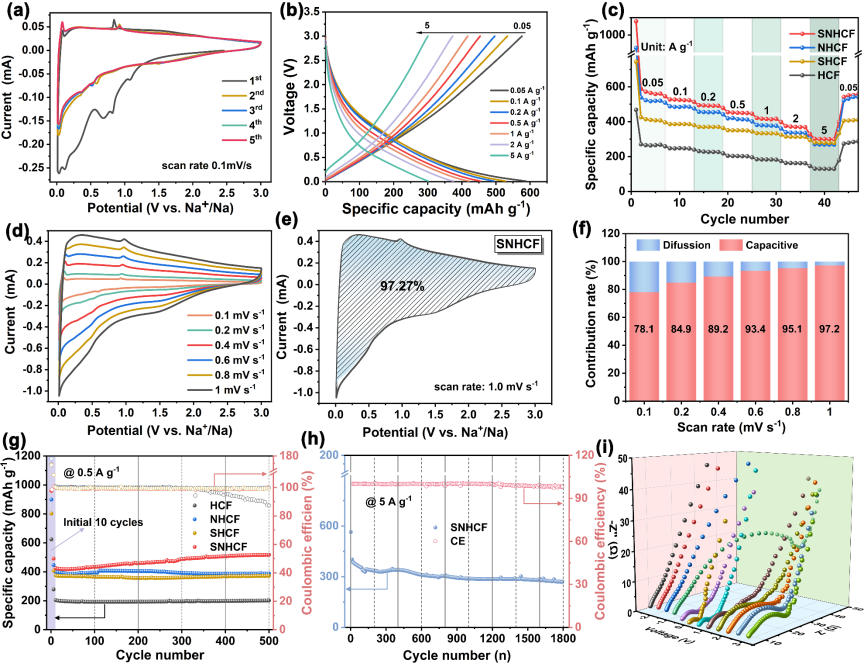

图3:SNHCF阳极在0.01-3 V的半电池中Na+的储存研究。(a) SNHCF 在0.1 mV s-1 时的CV曲线,(b) SNHCF 在不同电流密度下的GCD图,(c) 速率性能,(d) SNHCF在0.1-1.0 mV s-1时的CV曲线,(e) SNHCF阳极在1.0 mV s-1时赝电容电流响应占比,(f)不同扫描速率下SNHCF的电容贡献率,(g)所有样品在0.5 A g-1下的循环性能图,(h)SNHCF 在5 A g-1 时的循环性能图,(i)SNHCF 在首次充电/放电过程中的原位EIS。

SNHCF由于其优异的分级多孔结构和众多的吸附位点,具有非常可观的电化学性能。在0.05 A g-1的电流密度下,比容量高达588.2 mAh g-1,以及优异的倍率性能和结构稳定性。在经过N、S杂原子掺杂后,不仅增加了材料表面的缺陷结构和吸附位点,而且还扩大了碳材料的层间距,这更加促进Na+的传输,有利于高性能的Na+储存。

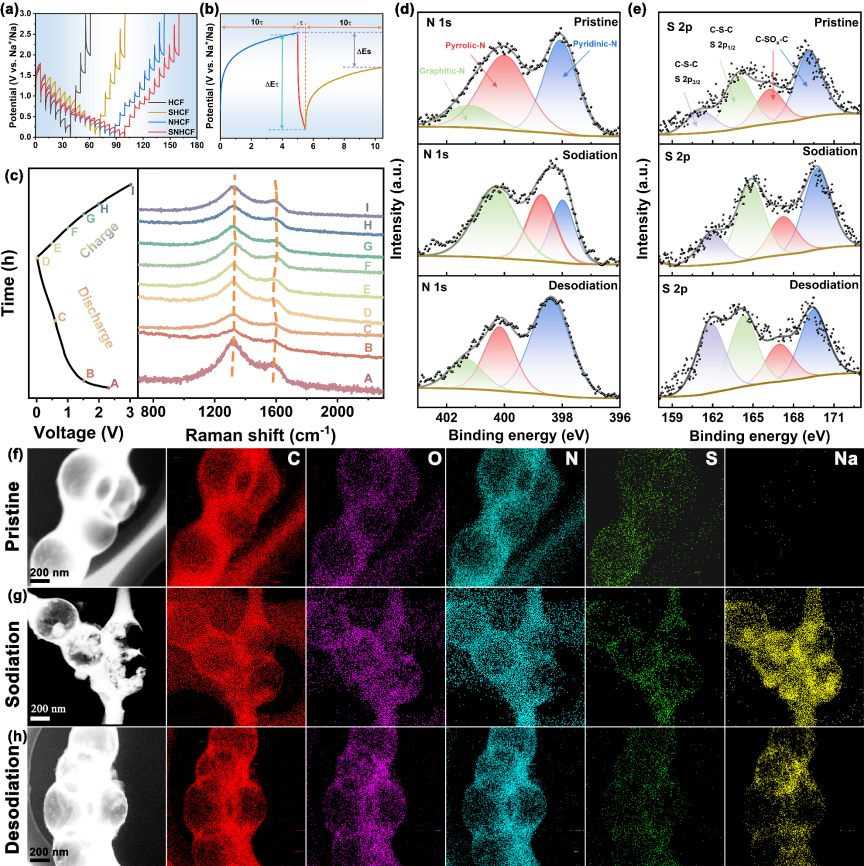

图4:(a) GITT电位分布,GITT在初始充放电过程中分析的基本参数(b)示意图,(c)非原位拉曼表征。(d) N 1 s和(e) S 2p在第一个循环内的非原位XPS能谱图。不同电位下SNHCF的非原位EDS能谱分析:(f)原始状态,(g)嵌钠,(h)脱嵌。

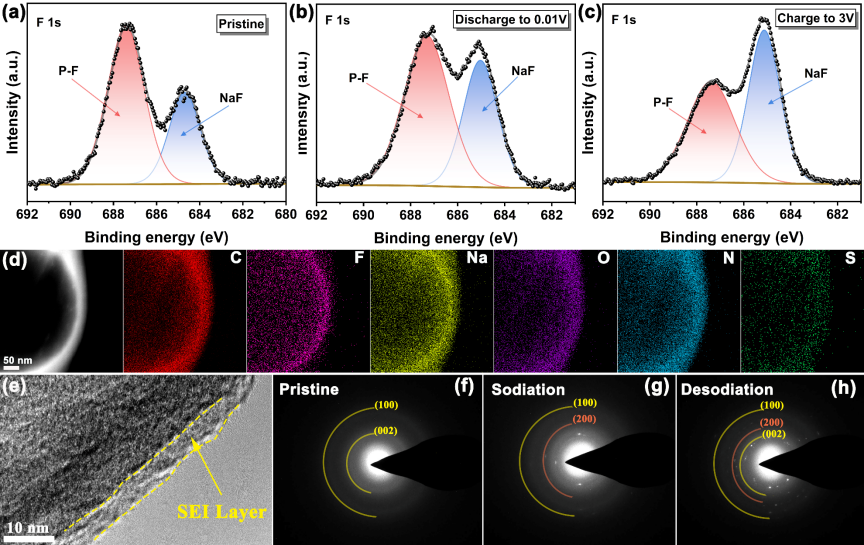

图5: F 1s在不同电位下的非原位XPS谱:(a) 原始状态,(b) 放电到0.01 V,(c) 充电到3 V,(d) EDS分析,(e) SNHCF电极在1000次循环后的HRTEM图像。在第一个循环中,(f) 初始状态、(g) 嵌钠和(h) 脱嵌状态下SNHCF的SAED模式。

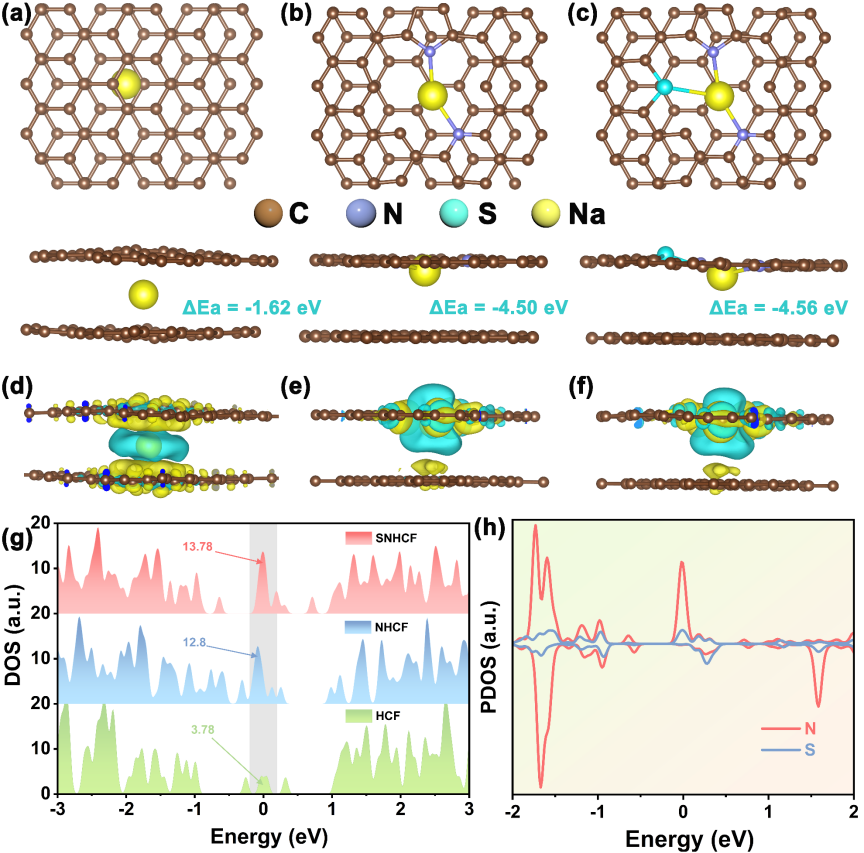

图6: 在不同结构进行的理论模拟。分别为吸附在(a) HCF、(b) NHCF和(c) SNHCF上的Na+的俯视图、侧视图和相应的∆ Ea。吸附在(d) HCF、(e) NHCF和(f) SNHCF的Na+上的电荷密度。(g)Na+吸附后不同碳结构的DOS。(h)Na+吸附后SNHCF的PDOS。

碳骨架中的S、N共掺杂可以分别作为电子受体和电子供体形成SIEF,促进对Na+的吸附。理论计算和非原位表征证实,S、N共掺杂可以调节电子构型,降低Na+的扩散势垒,从而促进了Na+的可逆吸附/解吸过程,进一步证实了在N和S杂原子参与Na+的储能过程。并且直观的表征了Na+嵌入与脱嵌过程。

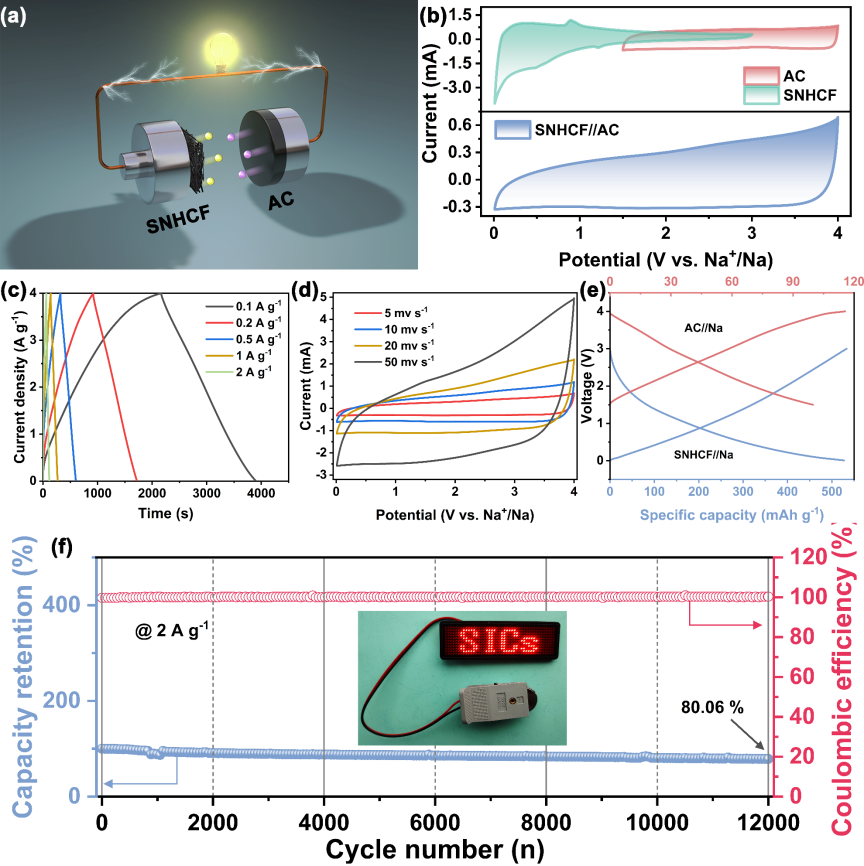

图7:组装SNHCF//AC SIC的性能表征

通过SNHCF阳极和AC阴极组装的SIC具有119Wh kg−1的高能量密度和超长循环稳定性(12000次循环后容量保留80.06%),具有非常优越的应用前景。

本研究突出了作者对碳材料纳米结构的设计和Na+吸附位点的调控,最终实现了高性能的钠存储阳极,为开发高性能的储钠阳极提供一种新策略。

论文链接: https://authors.elsevier.com/a/1k0XJ4x7R2kQfS

人物简介:

彭辉,西北师范大学云亭青年教授。主要从事新能源材料、生态功能材料方面的研究工作,包括特殊结构导电聚合物纳米材料、聚合物基低维碳纳米材料、多功能凝胶电解质的制备及新型电化学储能器件的设计和组装研究。迄今,在Energy Storage Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano、Nano Energy、Chem. Eng. J.、Small等国际知名期刊发表SCI论文80余篇。近年来,主持国家自然科学基金项目2项,甘肃省杰出青年基金项目1项,甘肃省教育厅产业支撑计划项目1项等。荣获甘肃省自然科学二等奖(2015年)和甘肃省自然科学三等奖(2021年)等。

马国富,西北师范大学教授,博士生导师。主要从事环境友好功能材料相关研究,包括:生态保持及修复材料、电化学能量转化及储存材料。先后在Energy Storage Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano、J. Mater. Chem. A、Small、Chem. Eng. J等学术期刊发表SCI收录论文100余篇,获授权发明专利10余件;科技成果鉴定、评价4项。主持国家自然科学基金3项,中央引导地方科技发展资金项目1项,甘肃省基础研究创新群体项目1项等。荣获2014年甘肃省高校科技进步一等奖,2015年甘肃省自然科学二等奖,2021年甘肃省自然科学三等奖。2022、2023年入选斯坦福大学发布的材料科学、能源技术全球前2%顶尖科学家终身成就榜单。