皮肤是人体最大的器官,在调节体温、维持渗透平衡以及充当抵御外部环境中有害物质的保护屏障方面起着至关重要的作用。皮肤一旦受损,其屏障功能就会受到损害,可能会伤害内部组织,并容易受到细菌感染。大面积慢性伤口对公众健康的威胁日益严重。伤口渗出物在伤口愈合过程中发挥着不可或缺的作用,但慢性伤口渗出物过多会导致组织水肿、氧化应激和持续炎症。因此,有效的伤口周围渗出物管理对促进伤口愈合至关重要。传统的敷料引流效果不佳,容易与肉芽组织粘连,而且缺乏抗氧化或创面监测等功能。因此,能够有选择性地排出伤口渗出物且能够监测创面微环境变化的敷料已成为近期的研究重点。

近日,上海工程技术大学辛斌杰教授&欧康康副教授联合上海市第一人民医院黄寅骏医生,在期刊《Journal of Colloid and Interface Science》上发表了最新研究成果“Multifunctional Janus nanofibrous membrane with unidirectional water transport and pH-responsive color-changing for wound dressing”。本文第一作者为纺织服装学院研究生郭开楠硕士研究生。

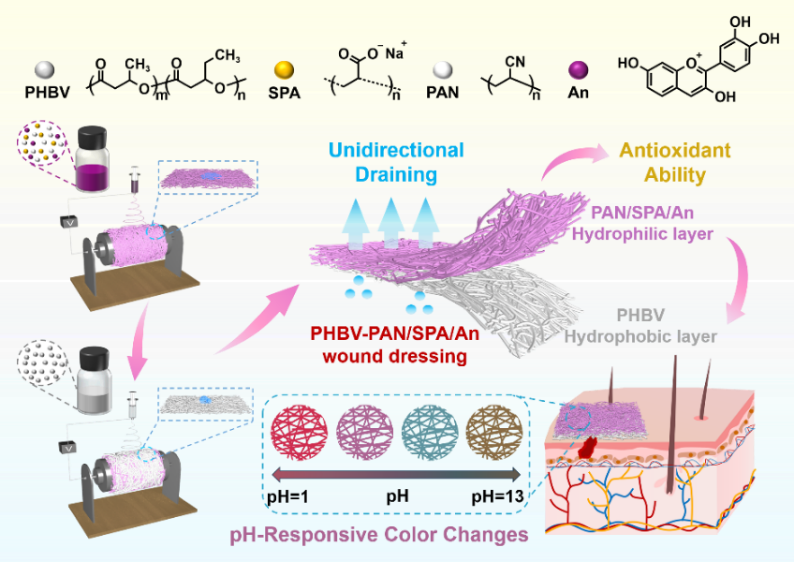

研究者通过逐层静电纺丝工艺,设计并制备出具有单向导湿、pH响应变色以及促进伤口愈合的Janus结构纳米纤维膜创伤敷料。该敷料由具有抗氧化和pH响应功能的聚丙烯腈/聚丙烯酸钠/花青素(PAN/SPA/An)亲水层以及聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)(PHBV)疏水层组成,可实现伤口渗出液的单向导出而不出现反渗。敷料中花青素的存在赋予其良好的pH响应变色、抗氧化能力以及细胞相容性,且DPPH自由基清除率为 98.5%。该敷料因具有出色的渗出液管理和生物相容性效果,将其用于全层小鼠皮肤缺损模型实验,发现该Janus结构敷料能够加速创面的愈合。这项研究为设计和制造多功能伤口敷料提供了新的见解,在加速创面愈合方面具有巨大潜力。

图1:PHBV-PAN/SPA/An纳米纤维膜结构和伤口愈合过程中pH值变色示意图。

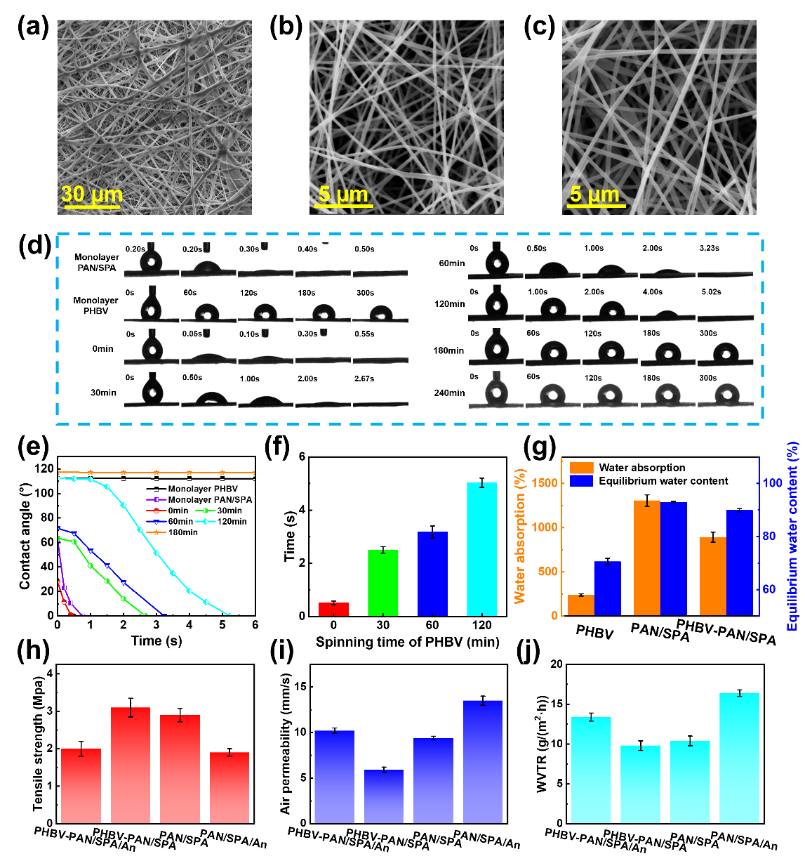

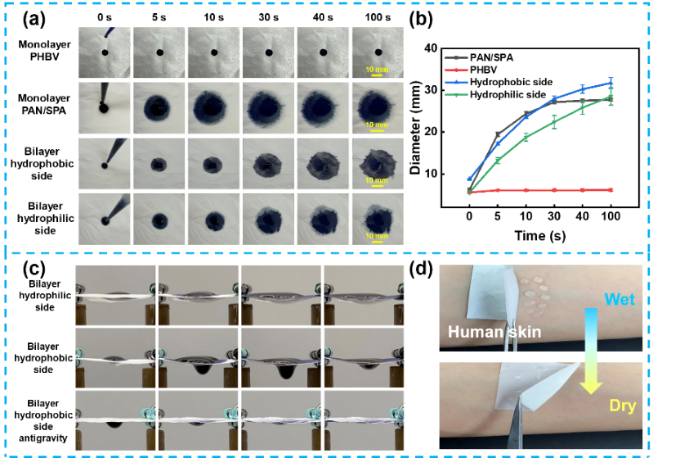

Janus结构敷料实现伤口渗出液单向导出:疏水层的厚度直接影响Janus纳米纤维膜的单向水传输特性,可通过改变纺丝时间来调节膜的厚度。单独PHBV纳米纤维膜的接触角在300 s内从116.27°下降到111.96°。相比之下,单独PAN/SPA外层的接触角在0.5 s内下降到0°,表明两层分别表现出良好的亲水性和疏水性。然而,当两层结合时可知,随着PHBV纺丝时间的增加,双层膜疏水侧的初始接触角逐渐增加,减少到0°所需的时间也增加。表明,当疏水层厚度合适时,具有双层疏-亲水结构的Janus 膜可以呈现出单向导流特性。

图2:单层和Janus结构纳米纤维膜的表观形貌、接触角等理化性能。

图3:液体在单层膜中和双层膜中的扩散效果及传输过程。

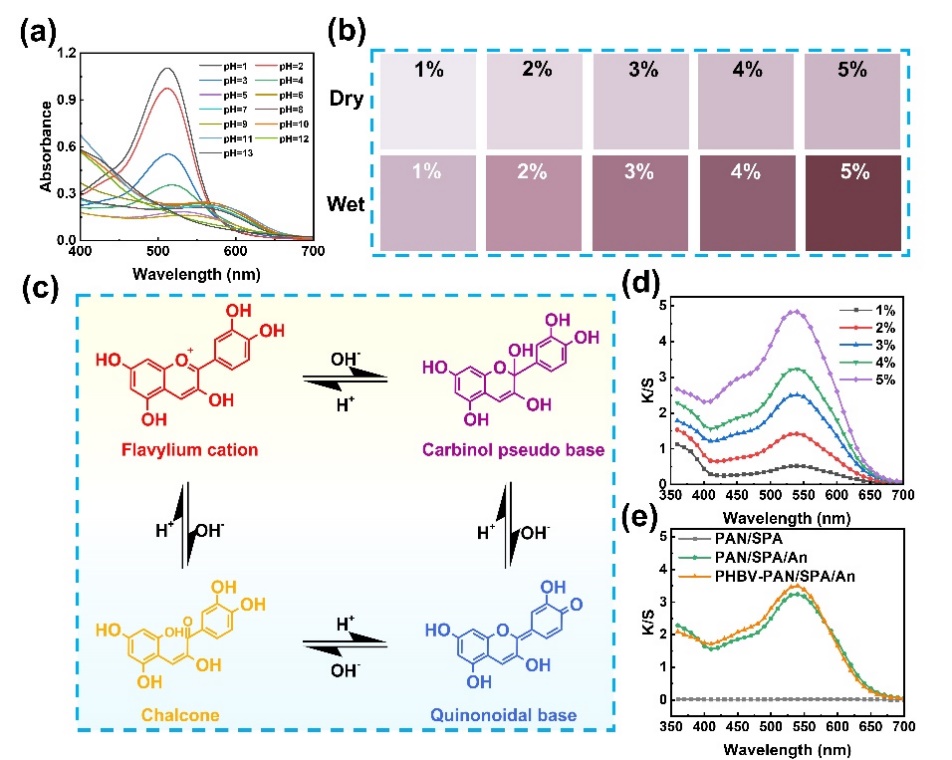

图4: PHBV-PAN/SPA/An纳米纤维膜pH值变色。

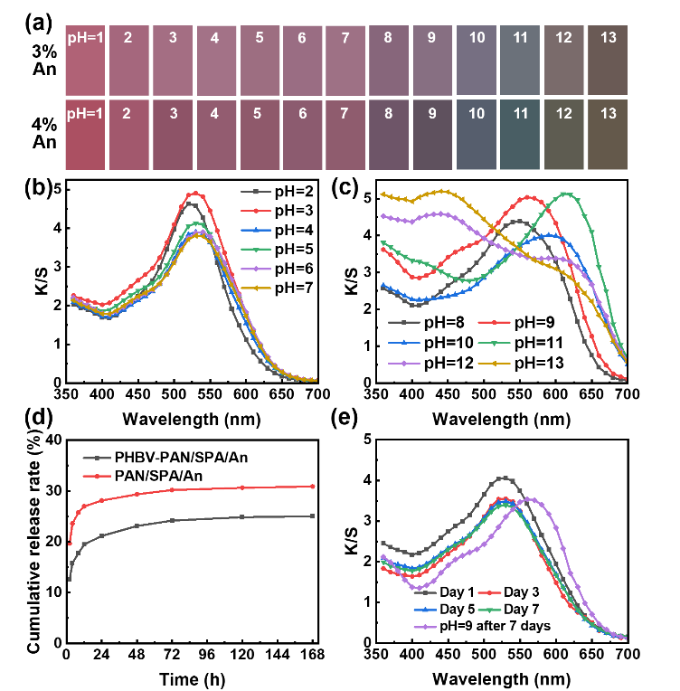

图5:PHBV-PAN/SPA/An敷料的pH变色性能和长期稳定性。

pH变色染料实现创面微环境的实时监测:创面pH值是伤口感染的一个重要参数。当伤口的处于正常的pH范围时有助于促进血管生成和上皮化,同时保持共生细菌的存在。受菌群增值产生的代谢物的影响,感染创面偏碱性。因此,构建pH响应变色敷料是早期识别潜在伤口恶化的一种有效途径,可在不移除敷料、不干扰创面微环境的情况下监测伤口愈合进程。单向导湿与变色染料的协同,可避免染料向创面处逸出,实现单向导湿的同时实时监测创面微环境。本文还详细分析阐述了花青素的变色机理;探明了纳米纤维膜在不同pH条件下良好的变色效果以及缓释效果和优异的稳定性。将该敷料用于小鼠全层皮肤缺损伤口愈合模型发现,该敷料良好的单向液体传输特性和抗氧化能力能够促进创面愈合。

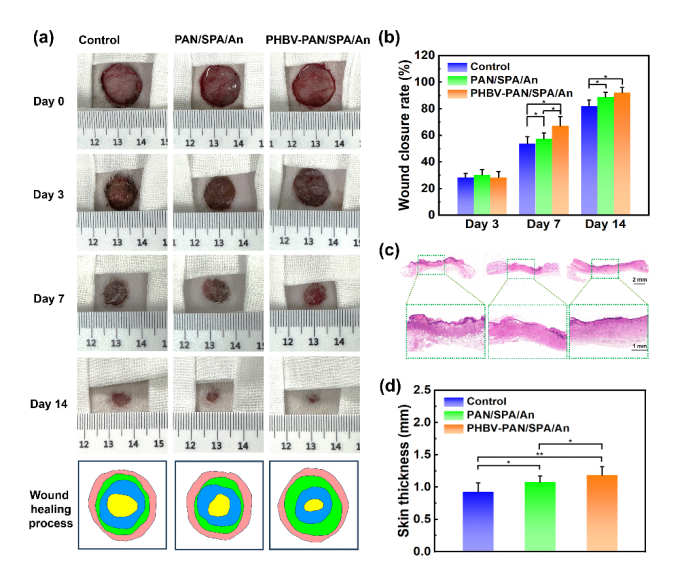

图 6:(a)全层皮肤缺损伤口愈合过程的代表性图像。(b)所有组在14天的伤口闭合率。(c)第14天受伤组织的 H&E染色。(d)第14天愈合伤口的皮肤厚度。

总而言之,本文设计并构筑的Janus 结构纳米纤维敷料表现出优异的透气性、透湿性、机械性能、细胞相容性和抗氧化性能,同时能迅速响应不同 pH 值环境的颜色变化。小鼠全层皮肤缺损愈合模型表明该敷料具有出色的伤口愈合能力,为临床慢性创伤的治疗提供一定的技术指导。未来,该敷料有望在临床实践中得到广泛应用,为改善患者的生活质量和促进创伤愈合做出重要贡献。

链接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.10.137

人物简介:

辛斌杰,教授,上海工程技术大学纺织服装学院院长,曼彻斯特大学高级访问学者,上海市浦江人才。研究方向为功能性与数字化纺织技术。主持完成国家自然基金面上项目、上海市自然基金以及上海市地方能力建设项目等国家级省部级项目近10项,主持完成横向课题近20项、技术转移3项,参与香港 ITF、RGC等重大研发计划多项,获得上海市科技进步奖、中纺联科技进步奖二等奖、中国侨界贡献奖等多项奖励,发表SCI等高水平论文200多篇,授权国际发明专利5项,国家发明专利50多项,软件著作权5项,出版英文专著5本。

欧康康,博士,副教授,硕士生导师,上海工程技术大学高层次D类人才,《印染》杂志青年编委。研究方向为纺织材料的功能化及再生循环。主持或参与国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、上海自然科学基金面上项目、企业委托项目等10余项;获河南省科技进步二等奖,河南省高等教育教学成果二等奖等奖励6项。近年以第一作者或通讯作者在Nano Energy、Chemical Engineering Journal、Journal of Colloid and Interface Science、《化学进展》、《材料导报》、《纺织学报》等国内外重要期刊上发表论文30余篇,获授权发明专利12项。