集高强度的科研、教学、管理于一身,东华大学朱美芳院士被称为中国材料界的“超女”。作为科研团队领头人,她深耕纤维领域40余年,推动了我国纤维质量“由低到高”的科研突破。

本次内容,易丝帮梳理了朱美芳院士团队2024年在纤维领域发表的7篇IF>10的创新成果,主要介绍了微/纳米纤维在传感器、服装面料、摩擦纳米发电机、个体防护和骨愈合等方面的应用,供大家了解学习。

1、Adv. Mater. (IF 27.4):液态金属与微纤维互锁,实现高导电、应变稳定的智能纤维

➣挑战:具有高导电性的可拉伸纤维是智能纺织品和可穿戴电子产品的重要组成部分。然而,在聚合物中嵌入固体导电材料在拉伸时会显着减少导电通路,从而导致导电性急剧下降。

➣方法:东华大学朱美芳院士团队潘绍武研究员通过静电纺丝、涂覆、卷绕结合开发了一种基于液态金属-微纤维互锁的高导电且超稳定的超结构纤维。

➣创新点1:超结构纤维表现出优异的性能,包括 1.5 × 106 S m−1 的高导电率、高达 629% 的拉伸性和超稳定的电导率,在 100% 应变下相对电阻变化仅为 16%,远超理论值。

➣创新点2:基于该纤维发展了一种温度可视化的电热纤维,既能实现电加热,又能直观地显示温度分布。还开发了一种全可拉伸显示织物,通过集成纤维传感器,实现了信息交互功能。

https://doi.org/10.1002/adma.202415268

2、Adv. Mater. (IF 27.4):工业规模的连续超细纤维,用于生产高舒适、保暖气凝胶毡服装

➣挑战:气凝胶因其具有高孔隙率和极低的导热系数等优势,成为优异的热绝缘材料,广泛应用于保温服装。然而,机械脆弱性和结构不稳定性限制了它们的实际应用。

➣方法:东华大学朱美芳院士、成艳华副教授和胡泽旭研究员通过开发工业规模的海岛熔融纺丝技术制备超细纤维来解决上述挑战。通过该方法制备的纤维具有大而均匀的长度与直径,作为构建块,通过冷冻成型技术将其组装成具有波纹片层结构的气凝胶毡。

➣创新点1:这些气凝胶具有优异的机械性能,可以满足织物的弹性和舒适性需求,包括超强的柔韧性(25%的拉伸应变,95%的压缩,180°弯曲性能)和超过10,000次循环的抗疲劳性能。气凝胶还具有自清洁、防水、透气和阻燃的特性,适用于极端环境中的应用要求。

➣创新点2:此外,所得的气凝胶毛毡服装表现出优异的隔热性能,接近于干燥空气的隔热性能,其厚度仅为具有类似隔热性能的羽绒服的三分之一。https://doi.org/10.1002/adma.202414731

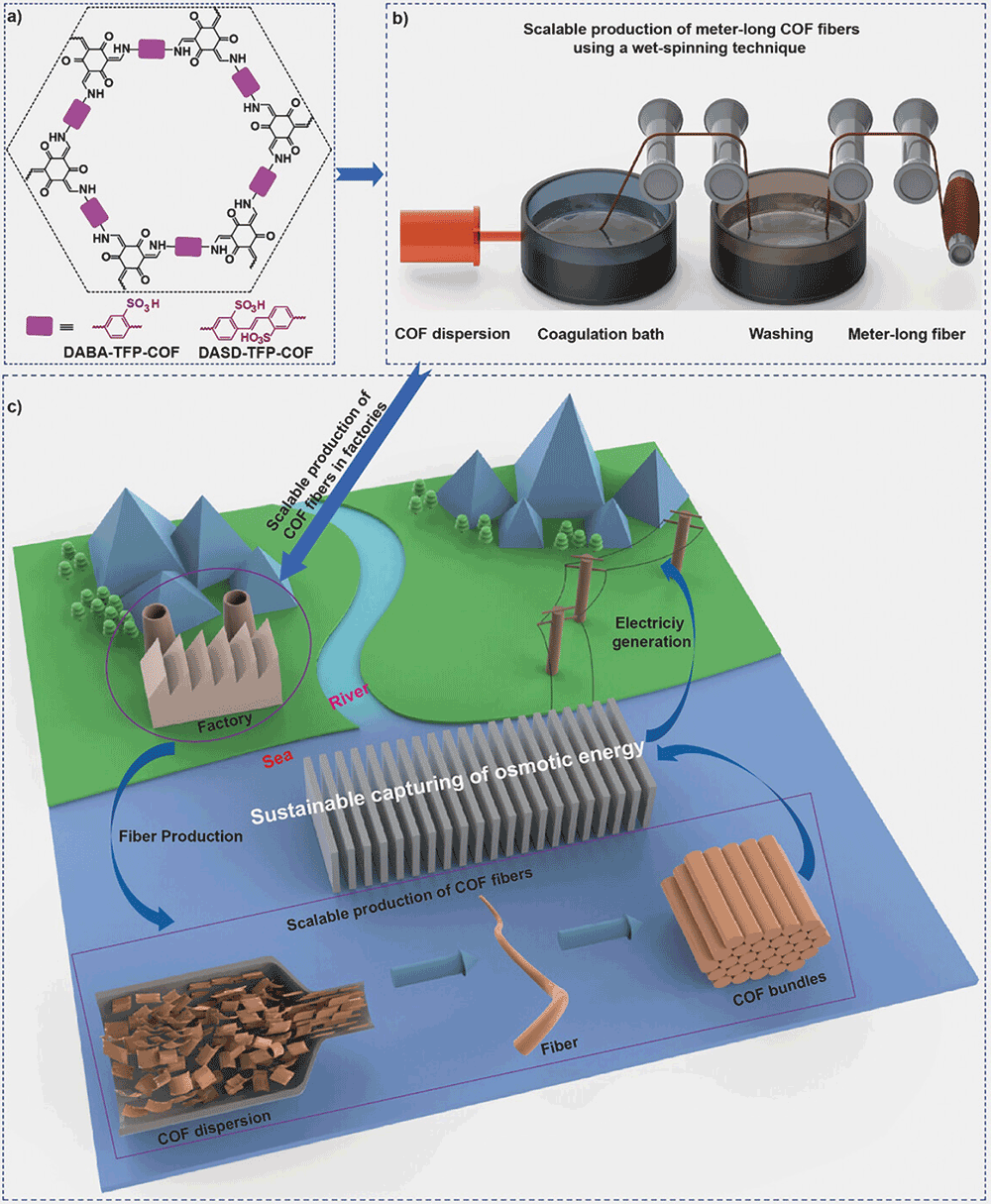

3、Adv. Mater. (IF 27.4):首次制备可捕获绿色渗透能的离子导电、纯共价有机框架纤维材料

➣挑战:高性能共价有机框架(COF)纤维具有优异的耐用性、简单的集成和大的可扩展性,因此需要高效捕获蓝色渗透能力。然而,由于COFs的溶解度差和结构脆弱,COF纤维的规模化生产仍然是非常具有挑战性的。

➣方法:东华大学朱美芳院士、江一教授/中国地质大学夏帆教授、马群博士合作,首次通过湿法纺丝将两类具有液晶行为的COF材料规模化加工成无线形高分子支撑的纤维材料。

➣创新点1:当这些纤维用于渗透能捕获时,其中一类纤维材料在NaCl浓度梯度为50倍的条件下,显示出70.2 W m-2的高输出功率密度。该功率密度优于大多数已报道的基于二维材料的纳米流体系统(COFs, GO等),表明该类COF纤维具有很高的渗透能捕获潜力。

➣创新点2:这些COF纤维材料可以集成为纤维束,以增加耐用性并增强离子导体的电压和电流。由于这些优异的性能(柔韧性、耐用性、离子导电性和可重复性),COF纤维未来有望应用于人机界面等领域。

https://doi.org/10.1002/adma.202401772

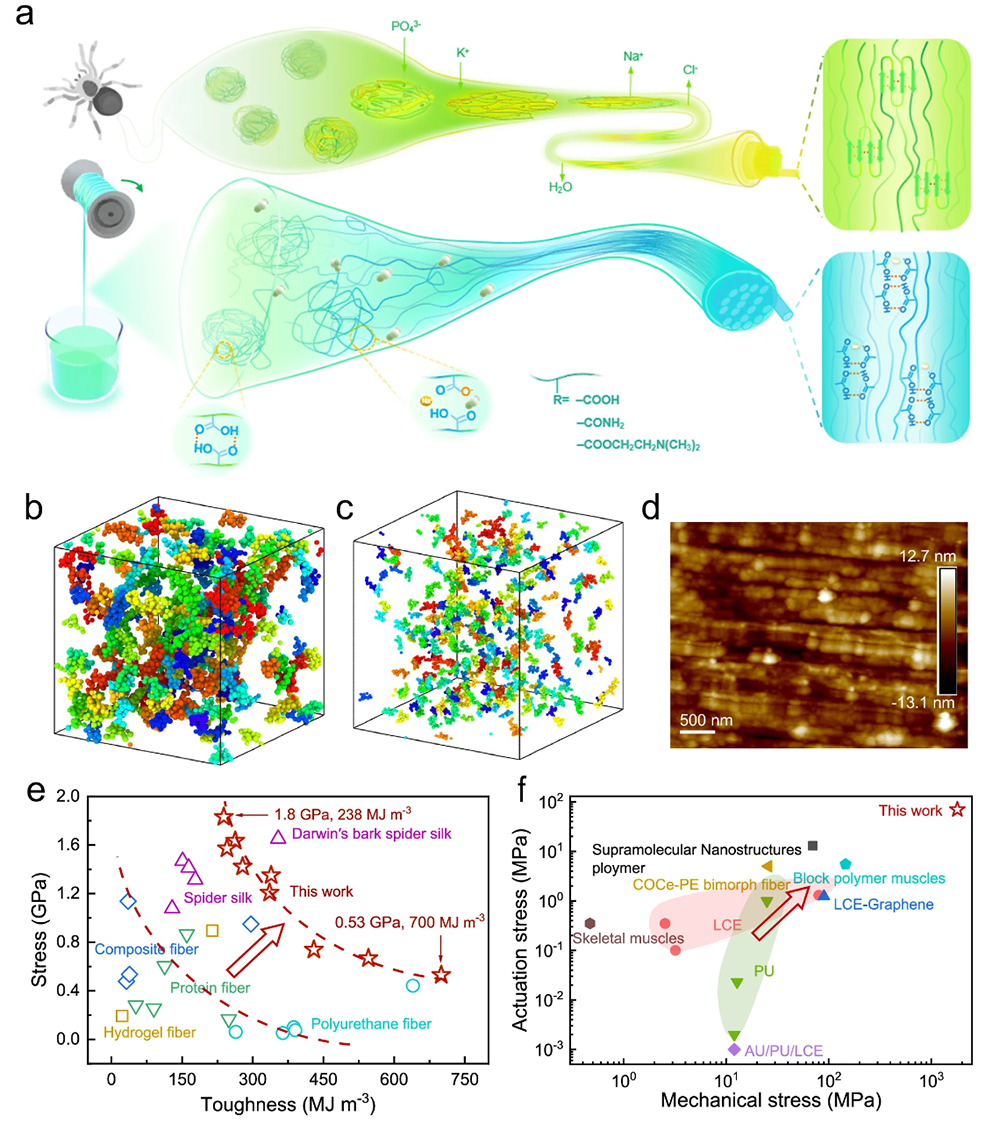

4、Nat. Commun.(IF 14.7):超细纳米纤维!实现高强韧聚电解质人造蛛丝和高性能人工肌肉

➣挑战:力学性能优异、且具有驱动性能的多功能纤维材料在能量耗散、软体机器人、柔性电子以及生物医疗等领域具有巨大的应用潜力。因此,提高纤维的力学性能和驱动性能是发展功能纤维的重要方向,但同时也是一个难点。

➣方法:东华大学朱美芳院士、南开大学刘遵峰和中国药科大学周湘团队合作,开发了一种具有超细纳米纤维结构的高强韧聚电解质人造蛛丝,并构建了高性能的热驱动人工肌肉。

➣创新点1:纳米纤维由聚合物链在外部应力作用下经溶剂蒸发自组装形成,通过调控聚合物链解离度来调控聚合物链柔性,以优化聚合物链自组装过程,最终在聚电解质纤维中构建了超细纳米纤维结构,获得了广泛可调的力学性能。

➣创新点2:除了优异的力学性能外,聚丙烯酸纤维还具有卓越的热致超收缩能力。超细且高度取向的纳米纤维结构赋予了聚丙烯酸人造蛛丝超高的驱动性能,驱动应力最高可以达到65 MPa,功密度可以达到2.77 J/g。

https://doi.org/10.1038/s41467-024-47796-2

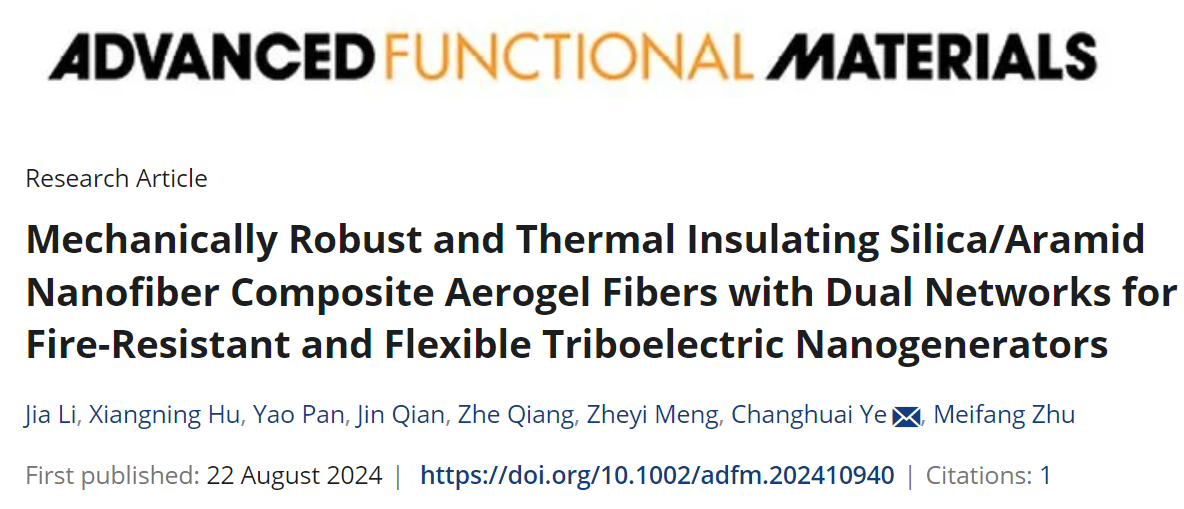

5、Adv. Funct. Mater.(IF 18.5):双网SiO2/芳纶纳米纤维复合气凝胶纤维,用于耐火和柔性摩擦纳米发电机

➣挑战:气凝胶纤维以其轻质和卓越的隔热性能而闻名,为制造摩擦纳米发电机 (TENG)提供了理想的材料,用于极端环境中的自供电可穿戴电子设备。然而,目前的气凝胶纤维由于机械性能差,在恶劣条件下缺乏性能稳定性而面临限制。

➣方法:东华大学朱美芳院士、叶长怀教授利用湿法纺丝在芳纶纳米纤维湿凝胶网络中生长具有更小尺度的纳米二氧化硅网络,进一步通过冷冻干燥方法制备得到双纳米网络的有机-无机气凝胶纤维。

➣创新点1:基于这种纳米双网络结构特点,复合气凝胶纤维结合了二氧化硅和芳纶纳米纤维气凝胶性能上的优势,具有95%的孔隙率,高拉伸强度(3.4 MPa),低热导率(0.033 W/(m·K),大比表面积(587 m²/g)和优异的耐火性能(极限氧指数47.7%)。

➣创新点2:基于复合气凝胶纤维编织的织物在液氮中能反复弯曲而不破坏气凝胶的孔结构。用机器反复拍打复合气凝胶织物10000次来模拟织物实际使用场景,发现织物的重量几倍维持不变,没有传统无机气凝胶易掉粉的现象。

➣创新点3:复合气凝胶织物显示出疏水性能,具有128°的静态接触角,并且在水中浸泡12小时以上,织物仍能浮于水面上,说明液态水不能进入复合气凝胶纳米孔中。

https://doi.org/10.1002/adfm.202410940

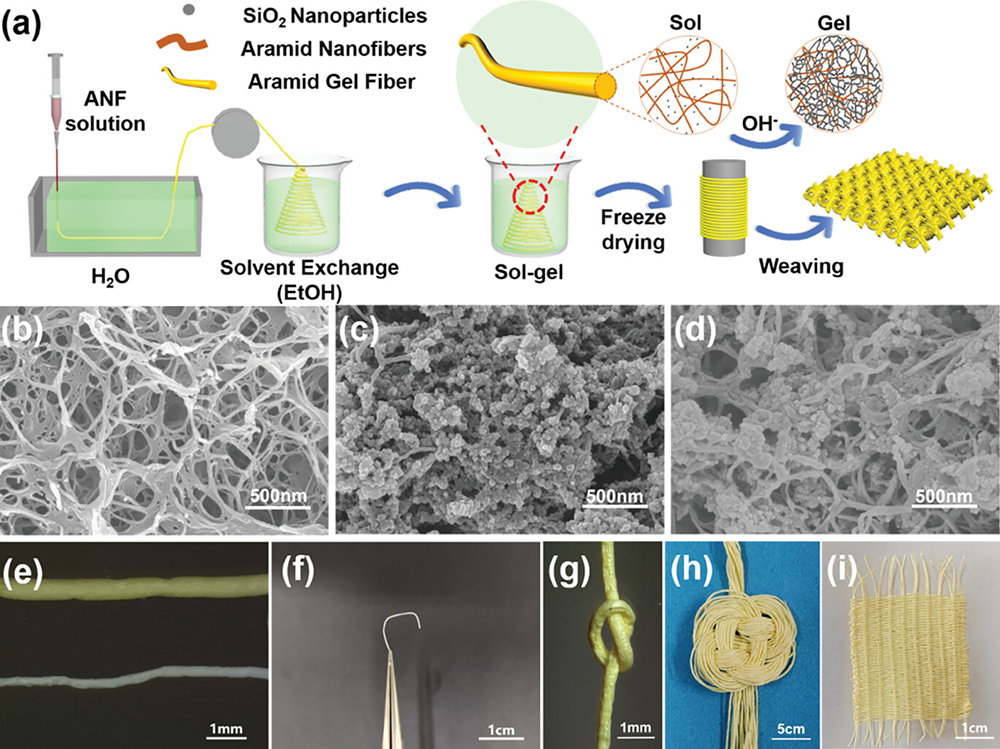

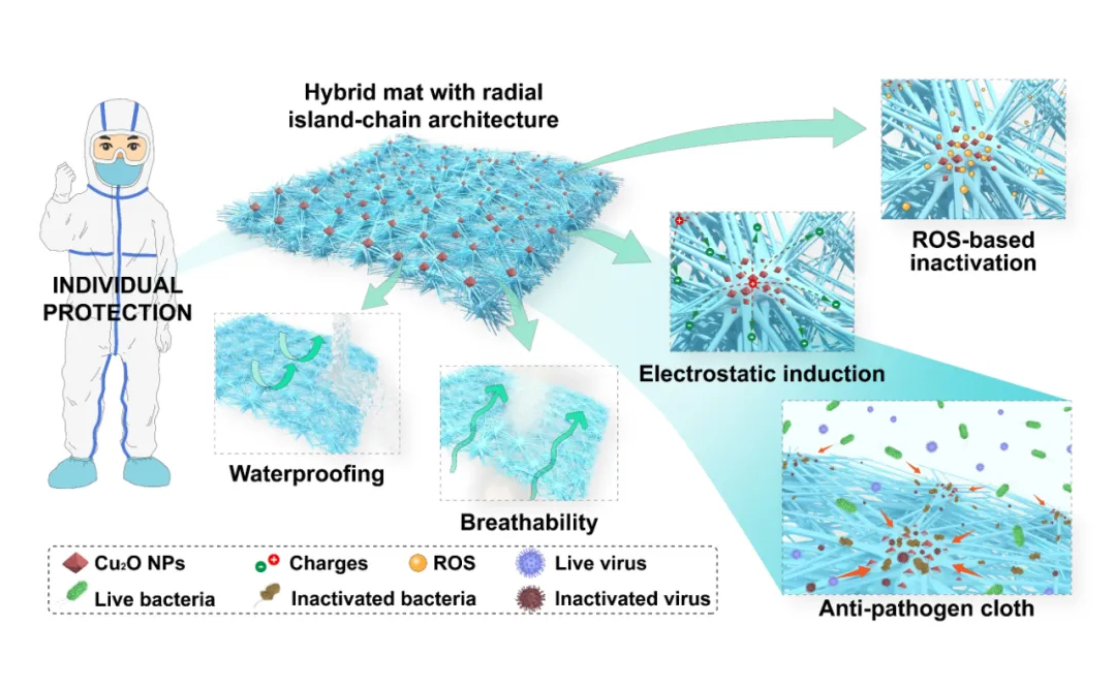

6、Adv. Fiber Mater. ( IF 17.2 ):具有岛/链结构的杂化聚四氟乙烯纳米纤维膜,用于个体防护

➣挑战:开发先进的个人防护布是对抗全球病原体流行病的关键因素。然而,开发同时满足高舒适性、高安全性和大批量生产要求的防护织物,充满了挑战。

➣方法:东华大学朱美芳院士团队俞昊研究员,将有机无机杂化技术与异步拉伸技术相结合,开发了一种可规模化量产的抗病原体杂化聚四氟乙烯纳米纤维膜(HPNFM)。

➣创新点1:独特的放射状“岛-链”纳米多孔结构,赋予其优异的防水性和透气/湿性,可极大提升织物的舒适性;“岛-链”结构结合表面裸露的高效抗病原体纳米颗粒,利用耦合静电诱导和活性氧基病原体消杀机制,可实现高效的抗菌抗病毒特性。

➣创新点2:以此为基础设计制造的基于HPNFM的个人防护服,突破了防护服在高安全性、高舒适性和可规模化生产的“三角法则”,在应对未来“X疾病”的流行、保障人民生命健康方面具有巨大的应用潜能。

https://doi.org/10.1007/s42765-024-00456-y

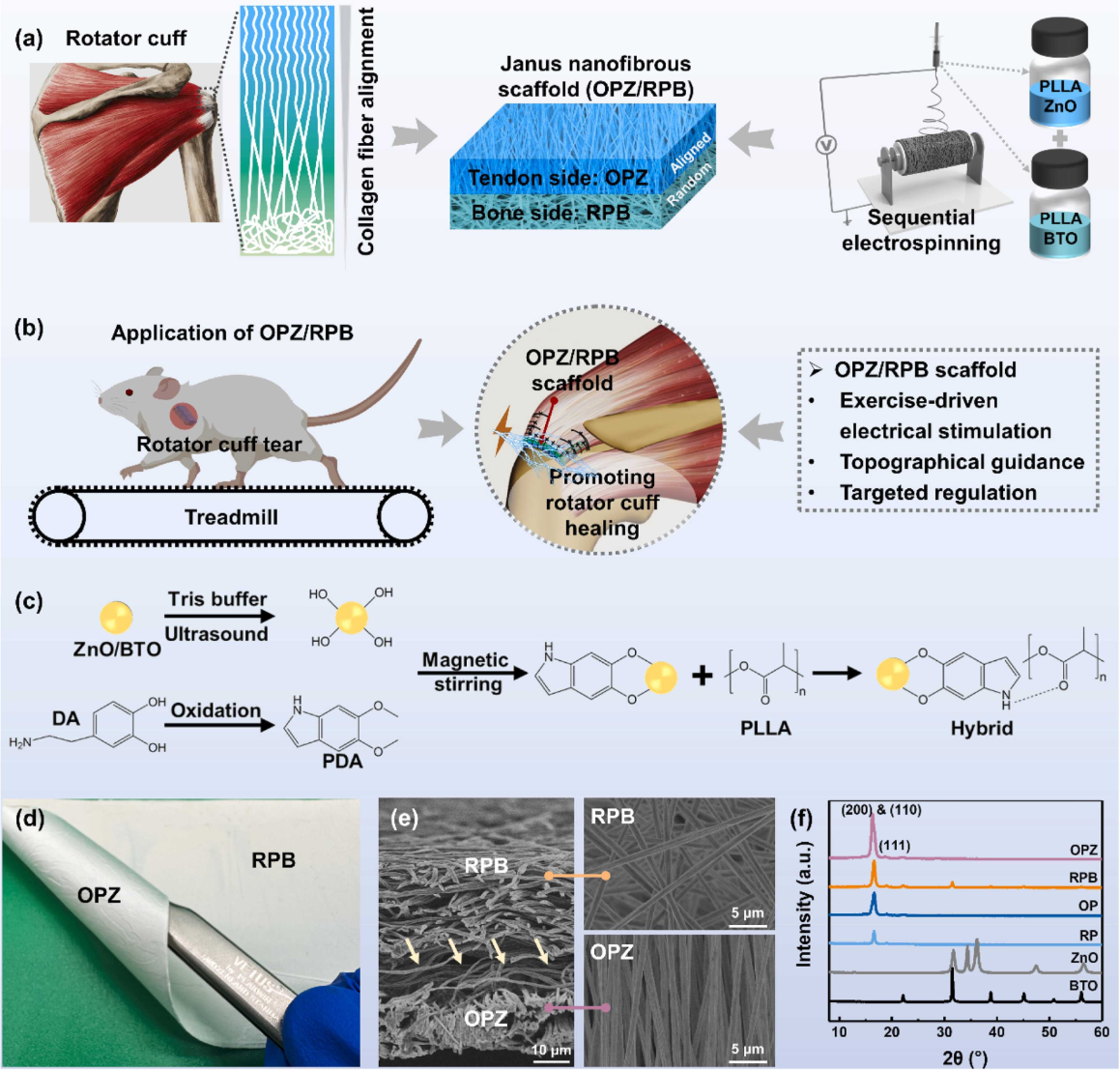

7、Nano Today ( IF 17.4 ):一种Janus纳米纤维支架,可促进肌腱到骨的愈合

➣挑战:由于目前涉及单缝线或合成支架的治疗方法在实现复杂和异质肌腱和骨骼的真正愈合方面无效,肩袖撕裂和修复在全球范围内提出了重大挑战。

➣方法:东华大学朱美芳院士团队提出并构建了一种具有压电性能和仿生胶原纤维排列结构的Janus纳米纤维支架,以促进肌腱到骨的同时愈合。通过静电纺丝制备聚乳酸/氧化锌(PLLA/ZnO)和PLLA/钛酸钡(PLLA/BTO)的双层纤维,并通过控制转速来调整纤维的排列方向。

➣创新点1:纤维的仿生排列赋予支架显着的拉伸和缝合保留强度,从而满足肌腱-骨愈合的机械需求。ZnO和BTO纳米颗粒在PLLA基体中的集成产生了优异的压电响应,并分别诱导了肌腱和成骨分化。

➣创新点2:PLLA的缓慢降解和特殊的压电特性保证了支架稳定的运动驱动局部电刺激来促进肌腱和骨愈合,这可以通过在大鼠肌腱套撕裂模型中观察到的增强修复效果来证明。

https://doi.org/10.1016/j.nantod.2024.102208

人物简介

朱美芳教授

中国科学院院士,东华大学教授、博士生导师,纤维材料专家。现任东华大学材料科学与工程学院院长、纤维材料改性国家重点实验室主任,兼任中国材料研究学会副理事长、《Advanced Fiber Materials》主编等职位。

朱美芳教授长期从事纤维材料的功能化、智能化、绿色化和高性能化研究工作,取得了系统的创新性成果。提出并建立了热塑性聚合物纤维功能化设计思路和全流程功能化技术体系,解决了合成纤维兼具功能性和舒适性的难题,创建了介观诱导制备智能纤维的新方法,推动了我国纤维质量“由低到高”、产业“由大到强”的重大进步。成果在全国30多家企业实现了产业化,取得了显著的社会和经济效益。发表SCI论文500多篇,出版《纳米复合纤维材料》等著作10部(章);获授权发明专利300余件、PCT6件。组织国际会议20余次,应邀作大会报告100余次。以第一完成人获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖、上海市自然科学一等奖、上海市技术发明一等奖等10余项。

朱美芳教授是纤维材料研究领域的学术带头人、国家杰出青年基金获得者、科技部重点领域创新团队负责人。曾获何梁何利基金科学与技术青年创新奖、中国青年科技奖、桑麻基金会纺织杰出青年学者奖、中国青年女科学家奖、全国创新争先奖、国家教学成果二等奖、上海市教育功臣、宝钢优秀教师特等奖和上海市“四有”好教师(教书育人楷模)。所带团队入选首批“全国高校黄大年式教师团队”。