工业化的加速和大气污染的加剧严重危害公共安全,已成为全球高度关注的问题。大气中粒径较小的悬浮颗粒物(PM)是造成空气污染的主要元凶之一,严重影响着空气质量和人类健康。特别是高渗透性的空气颗粒物(PM≤0.3 μm)可携带大量有毒有害物质和致命病毒,可通过呼吸道进入人体的支气管和肺泡,对肺部造成损害。因此,开发有效的PM过滤器势在必行,特别是具有自供电或传感功能的智能空气过滤器将成为未来的研究热点。

近日,青岛大学牛海涛和周华教授团队在期刊《Journal of Membrane Science》上,发表了最新研究成果“Self-powered superhydrophobic/oleophobic FR-PVDF/PA6 nanofiber membrane for long-term efficient filtration and respiratory monitoring”。研究者通过对含氟聚合物树脂(FR)功能化PVDF (FR-PVDF)和PA6进行同步纺丝,制备了具有相互穿插纤维结构的超疏水/疏油FR-PVDF/PA6膜,得到的复合膜具有双峰纤维直径分布和压电/摩擦电特性。该研究提出了一种自供电策略,改善了静电纺纳米纤维的空气过滤性能,并赋予膜额外的呼吸监测能力。在压电和摩擦电效应的协同作用下,该膜具有99.5%的高过滤效率和75 Pa的低压降,并具有长期的过滤稳定性。该研究为开发高效过滤的多功能纳米纤维滤膜提供了有效途径。

图1:FR-PVDF/PA6纳米纤维膜的制备和性能。

图2:FR-PVDF/PA6纳米纤维的膜形貌和性能。(a)PVDF纳米纤维膜的SEM图像。(b)FR对FR-PVDF/PA6纳米纤维膜中水和油接触角的影响。(c-f)SEM图像:(c)FR-PVDF纳米纤维、(d)PA6纳米纤维和(e,f)FR-PVDF/PA6纳米纤维。(g)FR-PVDF/PA6纳米纤维的纤维直径分布。(h,i)不同纳米纤维的孔径分布和孔隙率。

FR-PVDF/PA6纳米纤维膜展现了一种互穿纤维结构,具有双峰的纤维直径分布、小的孔径和较高的孔隙率。这种结构可以平衡低压降和高PM去除效率。

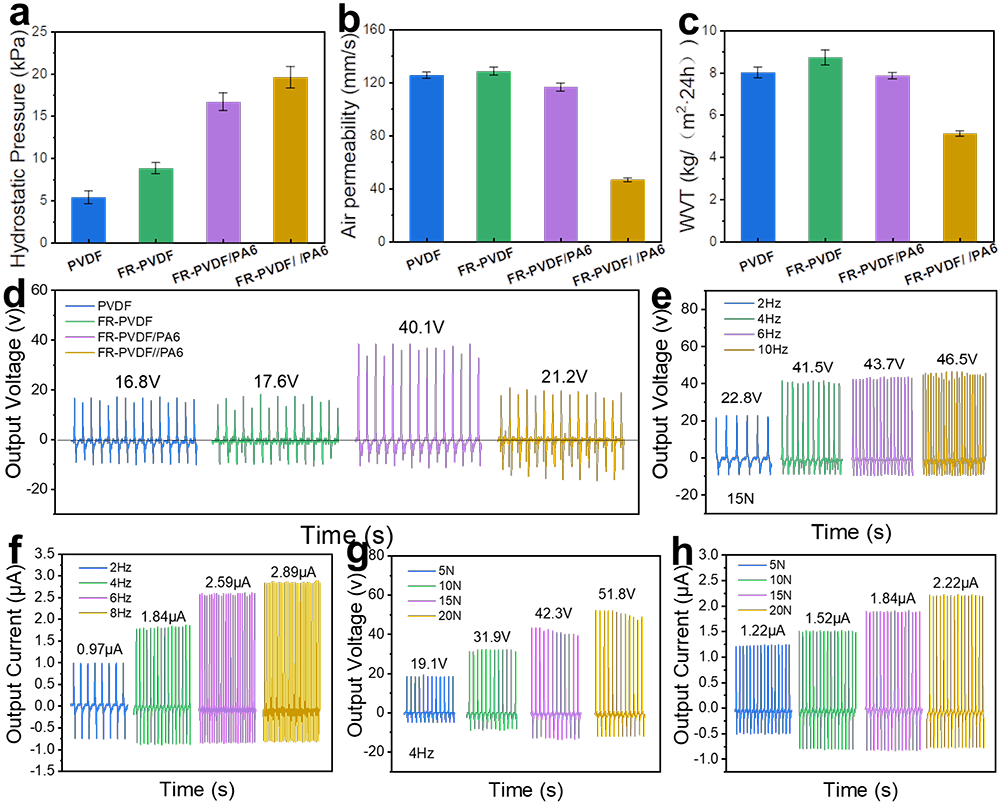

图3:不同纳米纤维膜的(a)防水性能,(b)透气性,(c)透湿性。(d)纳米纤维膜的电压输出。(e-h)FR-PVDF/PA6膜在不同(e,f)作用频率和(g,h)作用力下的输出电压和输出电流。

FR-PVDF/PA6纳米纤维膜具有良好的防水性、透气性和透湿性。此外FR-PVDF/PA6纳米纤维膜还展示出了优异的电信号输出性能,在不同程度的作用下可以稳定输出电信号。

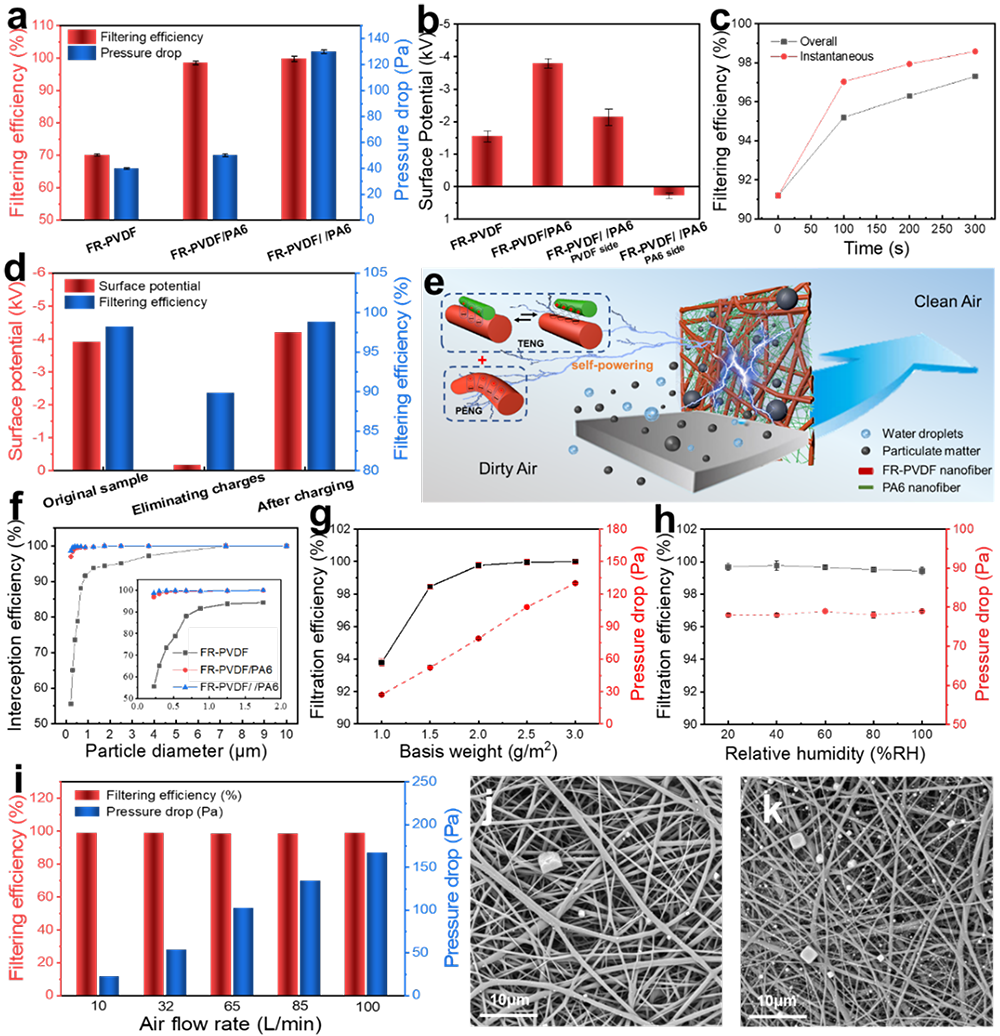

图4:FR-PVDF/PA6纤维膜的过滤性能。(a)不同膜的过滤效率和压降。(b)过滤过程中膜的表面电位值。(c)测试过程中过滤效率的变化(测试前膜上携带的残留电荷已被去除)。(d)FR-PVDF/PA6膜过滤效率和表面电位的关系。(e)FR-PVDF/PA6纳米纤维膜高效过滤机理示意图。(f)膜对不同直径颗粒的分级过滤效率。(g)不同克重FR-PVDF/PA6纳米纤维膜的过滤效率和压降。(h)不同湿度下FR-PVDF/PA6纳米纤维膜的过滤效率和压降。(i)不同流速下FR-PVDF/PA6膜的过滤效率和压降。(j,k)过滤试验后(j)FR-PVDF、(k)FR-PVDF/PA6纳米纤维膜的SEM图像。

开发的FR-PVDF/PA6膜具有优异的过滤性能,双峰直径分布的互穿纤维结构提升了捕获空气中的颗粒物的效率。此外,纤维膜压电和摩擦电效应产生的电荷不断累积在纤维表面,导致颗粒物的静电吸附,进一步提高了过滤效率。并且FR-PVDF/PA6纤维膜具有自供电能力,这可以保证它们在某些恶劣条件下(如高湿度)具有稳定的性能。

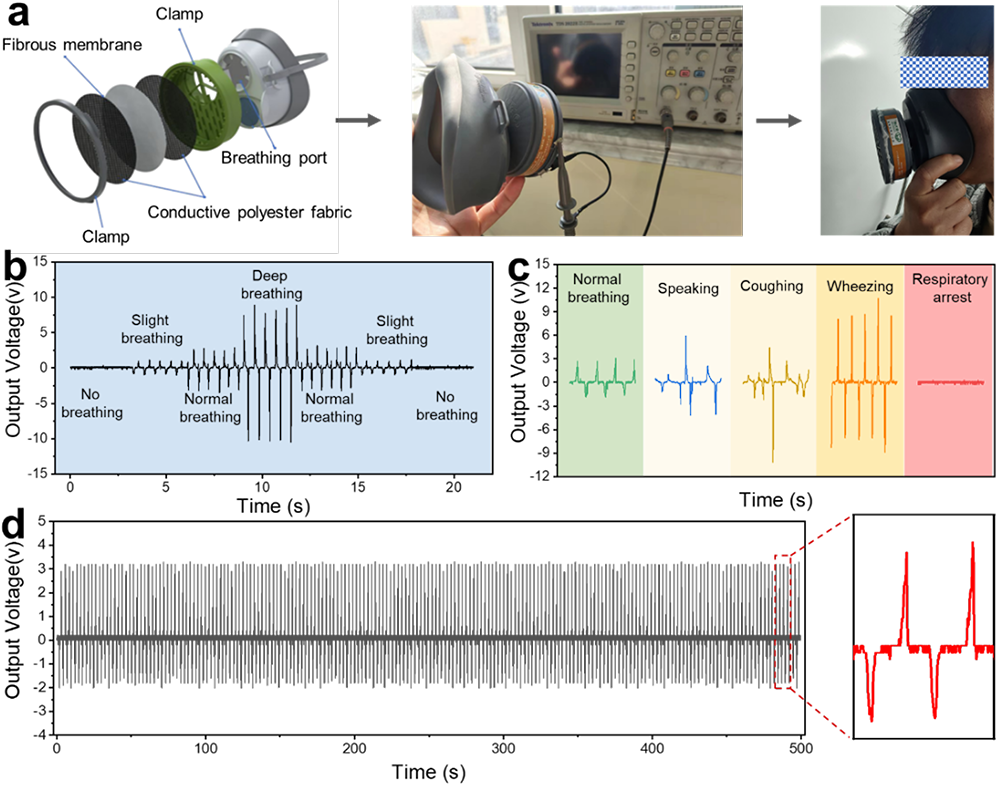

图5:FR-PVDF/PA6纤维膜的呼吸监测性能。(a)呼吸监测装置的流程图。电压输出(b)在不同呼吸强度下和(c)在不同的呼吸状态下。(d)自供电FR-PVDF/PA6纳米纤维膜的稳定性。

此外,FR-PVDF/PA6纳米纤维膜具有优异的呼吸监测性能,其监测灵敏度高、区分度准确、长期稳定耐用。在呼吸防护和进行实时生命体征检测等场合具有广阔的应用前景。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.memsci.2025.123734。

人物简介:

周华教授:青岛大学特聘教授,博士生导师。2014 年在澳大利亚迪肯大学获得材料工程博士学位,先后担任迪肯校聘阿尔弗雷德博士后及研究员。目前,已在《Chemical Reviews》 《Advanced Materials》《Advanced Functional Materials》《Materials Horizons》 《Chemical Engineering Journal》等国际知名期刊上发表 SCI 论文 70 余篇,出版英文学术专著 1 部。其论文被引用次数总数超过 5600 次,H 指数达到 40。主要研究方向包括:功能纤维及纺织材料表面整理技术开发,健康防护纤维及纺织材料开发,功能纳米纤维材料开发与应用。

牛海涛教授:青岛大学特聘教授,2010 年获得澳大利亚迪肯大学材料工程博士学位,毕业后在迪肯大学前沿材料研究院从事静电纺纳米纤维方面科研工作。已在《Nano Energy》 《Chemical Engineering Journal》 《Materials & Design》 《Advanced Fiber Materials》《Journal of Power Sources》等著名期刊上发表论文 80 余篇,引用次数超过 7700 次,H 因子为 44。已授权中国专利 22 项。主要研究方向为:静电纺纳米纤维中试及产业化装备开发与建造,先进纳米纤维制备技术,功能纤维材料应用研究(过滤、防护、能量收集与储存等)与产业化。

张晓玉:青岛大学在读博士研究生,主要从事功能纳米纤维的开发及相关研究工作。目前已在相关领域以第一作者发表SCI文章4篇,合作发表文章5篇。研究方向为:静电纺丝技术,开展特殊润湿性纳米纤维材料及隔离防护纤维材料的研究与开发。