慢性伤口(如糖尿病溃疡、压疮等)因高糖环境、细菌感染和过量渗出液导致炎症迁延,难以愈合。传统纱布敷料被动吸收渗出液容易达到饱和状态,反而加重周围皮肤浸渍和感染风险。渗出液富含葡萄糖、尿酸等生物标志物,其动态变化可反映伤口状态:pH升高提示细菌定植,葡萄糖水平异常阻碍愈合。单一功能敷料在慢性伤口护理中的治疗效果有限。因此,开发兼具渗出液定向排出、抗菌治疗和多指标电化学传感的多功能智能敷料,对慢性伤口的护理至关重要。

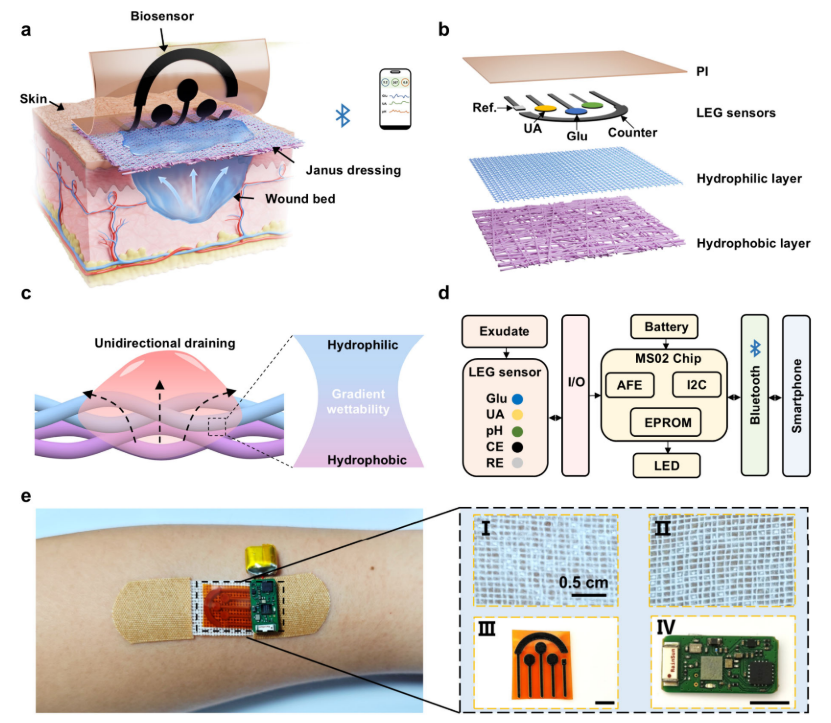

近日,深圳大学张学记团队许太林课题组在期刊《Nano Letters》上发表题为“用于单向泵送和监测伤口渗出液的集成式 Janus 生物电子绷带”( An Integrated Janus Bioelectronic Bandage for Unidirectional Pumping and Monitoring of Wound Exudate)的研究论文。该文章针对慢性伤口愈合慢、渗液多、易感染的问题,设计电纺 Janus 抗菌敷料单向从伤口床中泵出渗出液,并通过基于激光雕刻石墨烯 (LEG) 的电化学传感器有效检测伤口床的三种生理生物标志物(图1)。张学记教授、许太林副教授和刘聪慧助理教授为共同通讯作者,博士生王静、本科生叶锦涛、李卓衡为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金、深圳市科技计划、深圳市海外人才计划、广东高校海洋微生物组工程重点实验室和深圳市科技计划的资助。

图1. 用于渗出液管理和监测的Janus伤口护理绷带的示意图和实物图

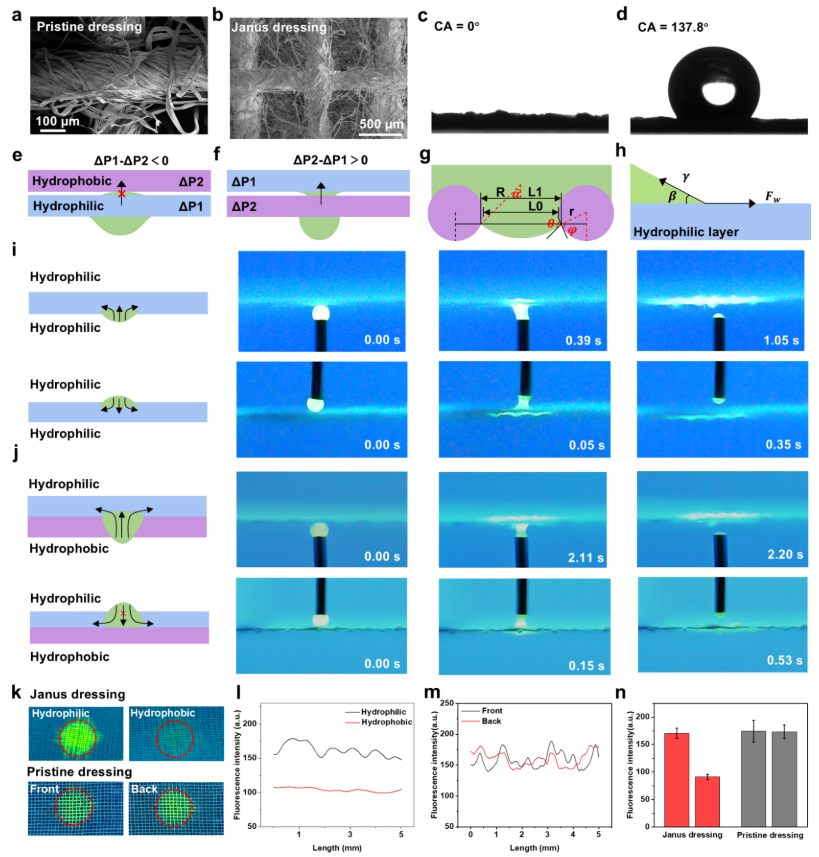

本研究开发了一种具有不对称润湿性的Janus伤口敷料,通过静电纺丝技术在亲水性医用纱布表面构建了负载银纳米颗粒(AgNPs)的疏水性TPU纳米纤维层(直径43.46±16.85 nm),形成显著的润湿性梯度(疏水面接触角137.8° vs 亲水面0°)。该敷料基于Laplace压力差和毛细管力协同作用,实现了伤口渗出液从疏水侧向亲水侧的高效单向传输(2.2秒/滴),实验证明93.7%的液体被亲水层吸收,残留水分仅2.28%,同时均匀分布的AgNPs(粒径约1nm)提供了优异的抗菌性能(抗菌率>99.5%)(图2)。

图2. Janus敷料单向泵送表征

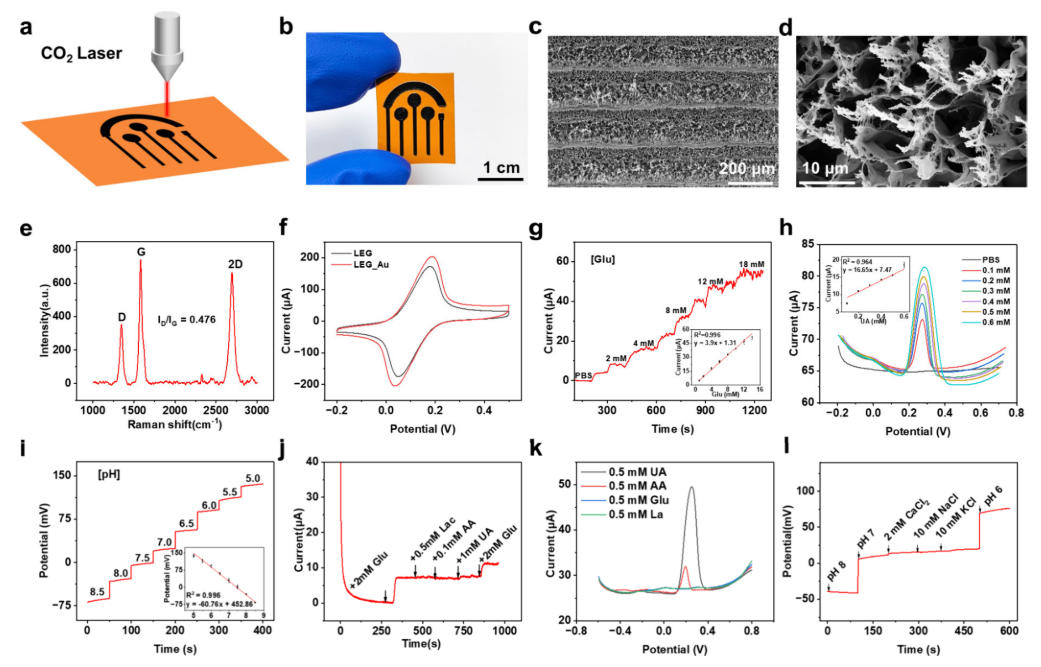

研究采用激光雕刻技术制备了柔性三维多孔石墨烯(LEG)电极阵列,通过拉曼光谱(ID/IG=0.476)证实了高质量石墨烯的成功制备。该传感器阵列由三个工作电极(直径3 mm)、一个对电极和参比电极组成,经30%功率优化处理后在保持结构完整性的同时实现了最佳性能。性能测试表明:葡萄糖传感器在0-14 mM范围内线性良好(R²=0.996),检测限达0.15 mM;尿酸传感器在100-600 μM范围内响应线性(R²=0.964),检测限为6.85 μM;聚苯胺修饰的pH传感器在pH 4-8范围内灵敏度达60.76 mV/decade,接近能斯特响应。三传感器均表现出优异的抗干扰能力和稳定性,适用于伤口渗出液中多指标原位监测(图3)。

图3. 激光雕刻石墨烯 (LEG) 基电化学传感器的性能

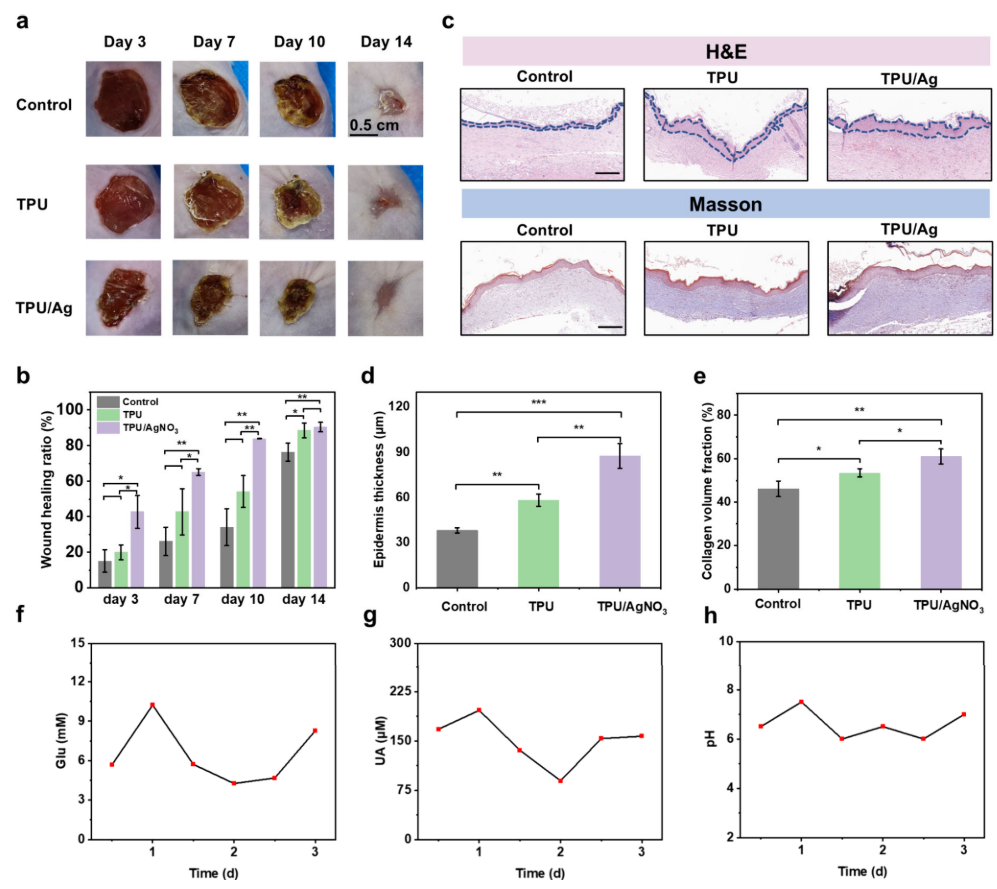

在小鼠全层皮肤缺损模型中,Janus生物电子绷带展现出显著的促愈合效果。TPU/Ag组在第3天即开始结痂,14天后伤口闭合率达90.35%,显著高于TPU组(88.46%)和对照组(76.33%)。组织学分析显示,TPU/Ag组新生表皮厚度达87.67±8.16 μm,胶原沉积量达61.09%,均优于其他组。通过集成电化学传感器,系统成功实现了伤口微环境的3天内的原位动态监测(图4)。

图4. Janus 生物电子伤口护理绷带在全层伤口模型中对伤口愈合和监测

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c06147

人物简介:

张学记 教授

张学记,深圳大学特聘教授,美国医学与生物工程院院士,俄罗斯工程院外籍院士,俄罗斯工程院中国中心副主席,北京科技大学学术委员会副主任、北京精准医疗与健康研究院执行院长,中国生物检测监测产业技术创新战略联盟理事长、兼任解放军总医院(301)临床生化部副主任,世界精密仪器公司首席科学家,清华大学,美国USF,沙特国王大学,日本东京大学等多所大学兼职教授。现任国家重大研究项目首席科学家、国家重点研发专项首席科学家、国家重大研究计划指导专家、国家基金委化学部咨询委员会委员,国家科技部合成生物学重大专项专家组副组长,中组部国家人才评审巡视组组长。担任RSC Sensors & Diagnostics 等24个国际刊物主编,副主编和编委。主持设计了世界第一台智能化自由基分析仪,研发了纳微控制分析系统用于航天器上,提出了智能生物传感新理论和概念。获首届全国创新争先奖,获首都劳动奖章,北京优秀共产党员,中国杰出工程师奖,当选科学中国人年度人物。国家教育部自然科学奖、中国分析测试协会一等奖,中国传感器杰出贡献奖,世界杰出华人奖。入选深圳市杰出人才,南京市顶尖人才,斯坦福大学全球顶尖科学家。已在国际一流期刊Chem. Rev., Science和Nature子刊,JACS等发表SCI论文600多篇,专利180多项,专著8部,引用3万多次。30多项技术产业化,在100多个国家使用。

许太林 副教授

许太林,深圳大学副教授,孔雀计划B 类,于2012年和2017年获得北京科技大学学士和博士学位,2013-2015在加州大学圣地亚哥分校访学,2017-2020年为北京科技大学副教授,2020年7月加入深圳大学。主要从事微纳米粒子的运动及其应用研究,智能可穿戴生物传感器,微液滴传感检测,超痕量标志物的聚集分析检测。主持国家自然科学基金等省部级以上基金5项。近年来在Adv. Mater.、Chem. Soc. Rev.、J. Am. Chem. Soc.、ACS Nano等杂志发表论文160余篇。被引用11000余次(2025.03),研究成果相继被ACS Weekly PressPac, Materials Views, ScienceDaily等网站亮点报道了70余次。担任Angew, ACS Nano等70个杂志审稿人;申请发明专利30余项,已授权11项。中国化学会、中国微纳协会、中国生物物理协会、美国化学会会员;获得2018年分析化学测试协会一等奖(CAIA,省部级),2018年教育部自然科学奖二等奖(省部级,排名4),2018年博士后创新人才计划(省部级),北京市学科竞赛优秀指导教师(省部级,一等奖)。

刘聪慧 助理教授

刘聪慧,女,博士,深圳大学特聘副研究员/助理教授,硕士生导师, 入选深圳大学“鹏城孔雀计划”C类。2019年7月获得北京科技大学化学与生物工程学院化学博士学位,随后进入深圳大学医学部生物医学工程学院从事博士后工作(合作导师张学记教授)。2021年9月起,加入深圳大学化学与环境工程学院化学系。主要研究方向为基于纳米组装体的生物传感器和智能癌症诊疗剂的构建。已在Nature Communications、ACS Nano、Analytical Chemistry等化学和材料国际顶尖杂志发表论文30余篇,包含ESI高被引论文2篇;论文总引用2000余次。