近年来,清华大学任天令教授团队致力于柔性、可穿戴智能器件芯片,以及面向元宇宙、医疗健康的新型感知技术的探索,在新型石墨烯声学器件和各类传感器件方面已取得多项创新成果。先后在《Nature》、《Nature Electronics》、《Nature Communications》等知名期刊以及国际电子器件会议(IEDM)等领域内顶级国际学术会议上发表多篇论文。

近期,任教授团队在基于静电纺丝技术制备柔性可穿戴电子器件领域取得了突破性进展,连发2篇《Nature Communications》!

2025年4月5日,任教授在《Nature Communications》期刊上在线发表了题目为“Motion-unrestricted dynamic electrocardiogram system utilizing imperceptible electronics”的论文。研究团队基于静电纺丝技术开发了一种无运动束缚的动态12导联心电系统,实现了无感化佩戴、抗运动伪影以及低功耗原位实时信号处理的优势集成。

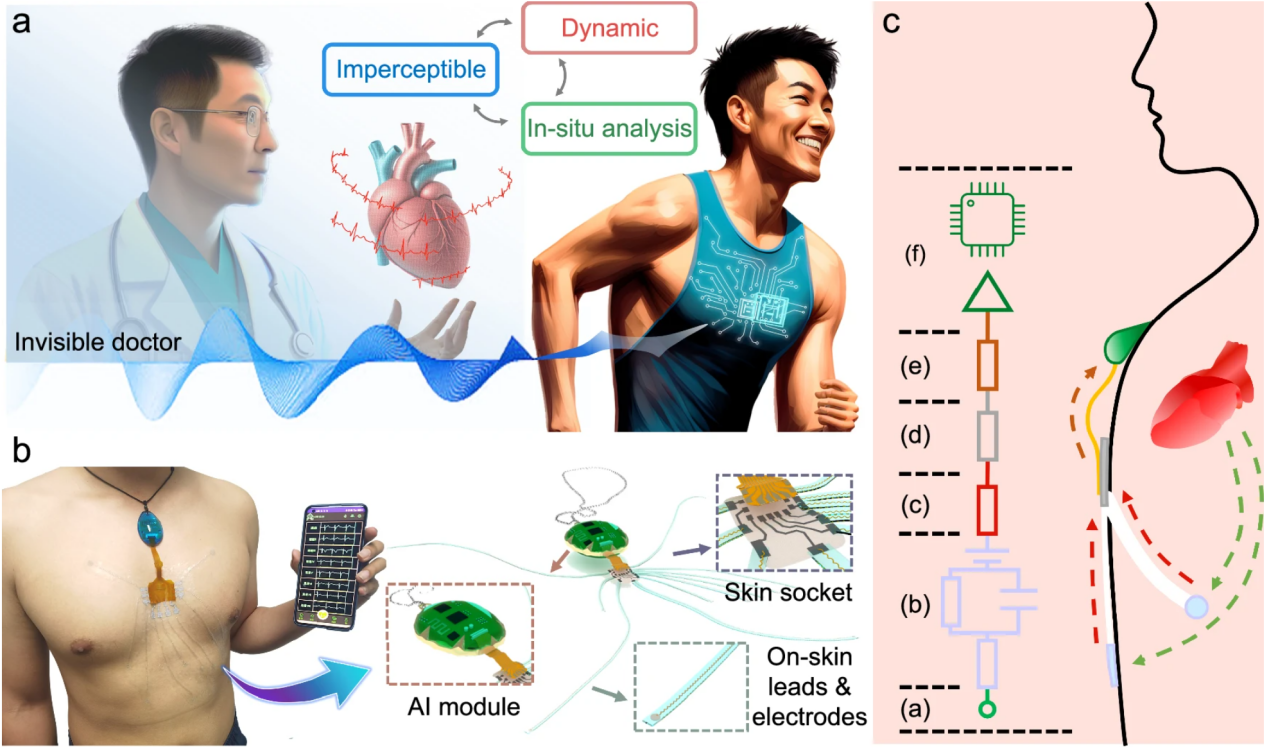

图1: (a)MU-DCG系统类似一位持续监测心脏健康的“隐形医生”,实现无感化佩戴、抗运动伪影以及低功耗原位实时信号处理的优势集成;(b)MU-DCG系统的实物照片和结构示意图。

MU-DCG系统结合了皮肤保形的柔性电子技术以及先进的边缘侧AI加速硬件与软件技术。MU-DCG分为在皮肤上的软模块(On-skin leads&electrodes)和皮肤外的硬模块(AI module)。其中,皮肤上的软模块所包含的柔性电子器件具有优异的皮肤适配性,其厚度小于50 µm,可拉伸性大于50%以及良好的皮肤粘性和透气性。皮肤外的硬模块包含了系统数据处理和传输所需的计算模块、无线模块以及电池等,它们被封装在一个漂亮的吊坠中。此外,为了便于在皮肤上进行组装,MU-DCG系统具有一个压力激活的柔性皮肤插座(Skin socket),可以在动态运动时稳定地软连接皮肤上的软模块和皮肤外的硬模块。

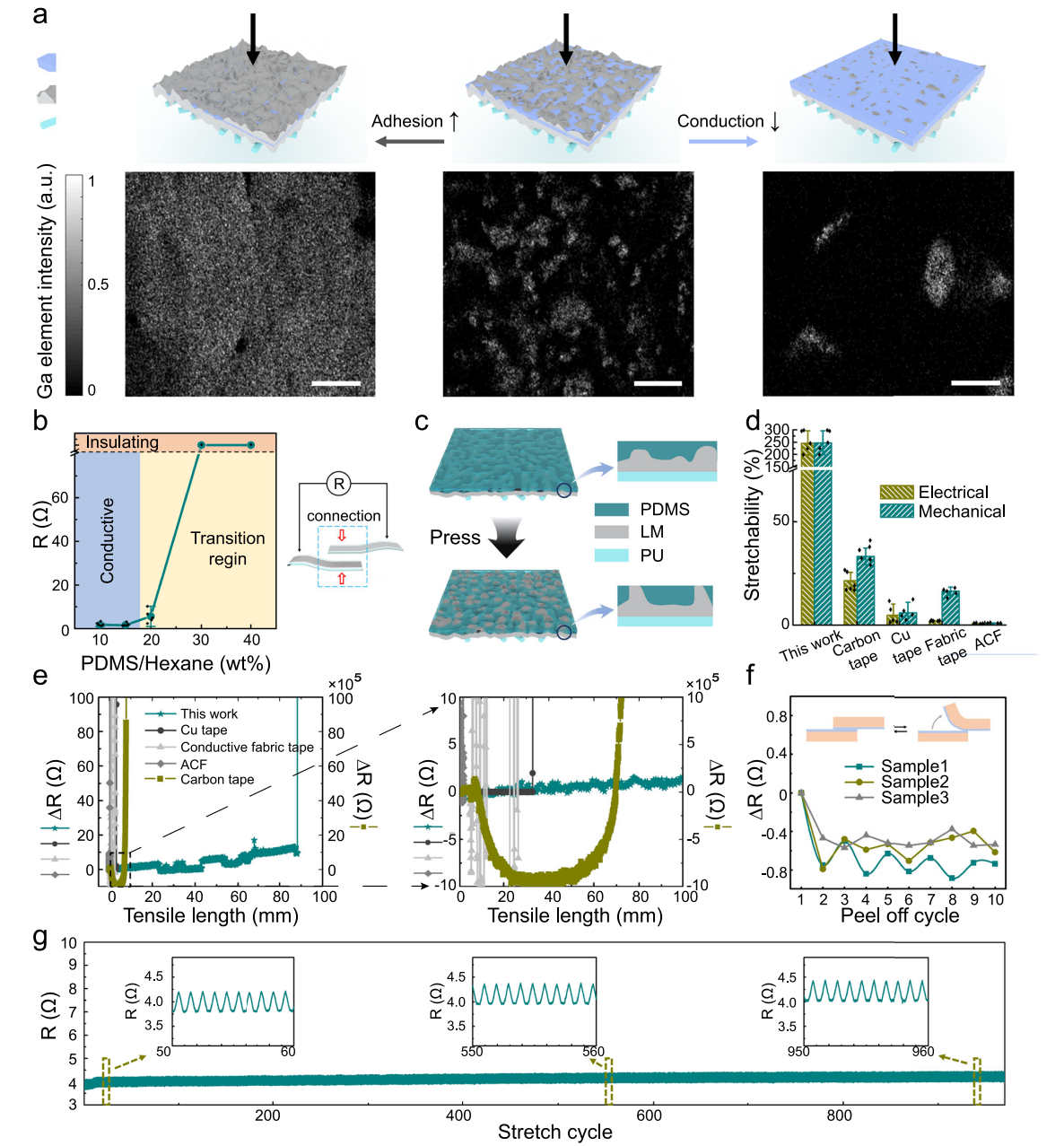

图2:柔性皮肤插座的结构及皮肤插座与皮肤元件LM插头的连接性能。

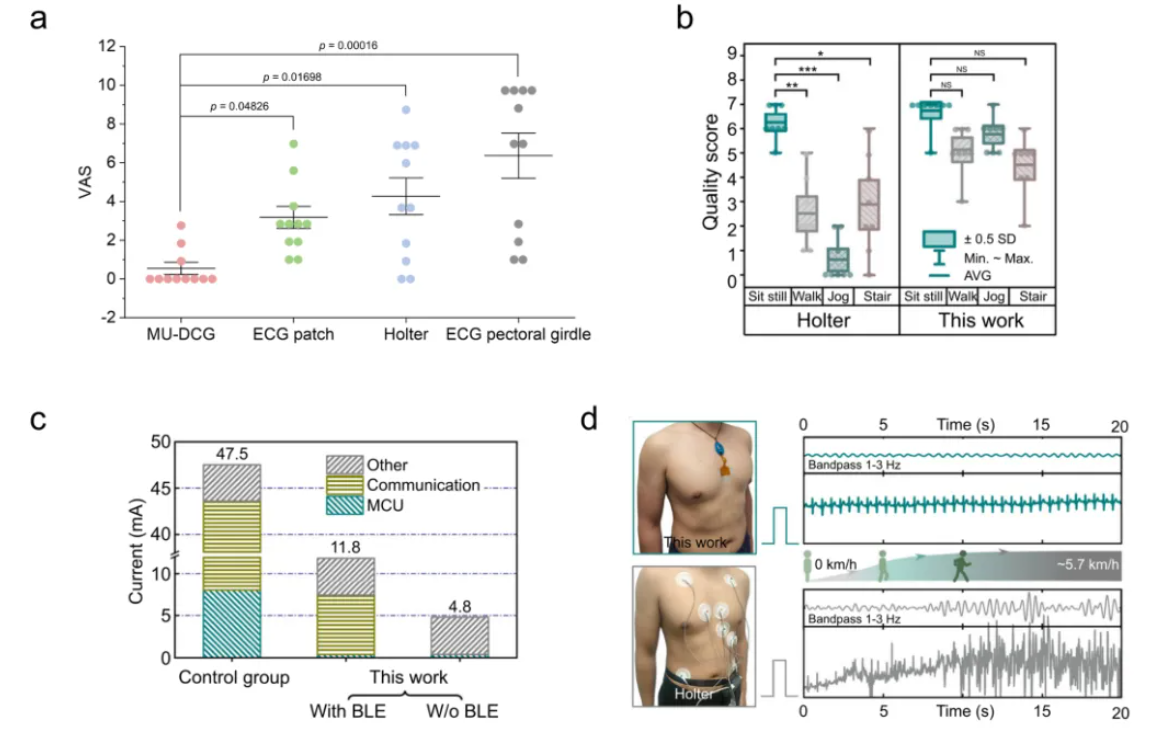

MU-DCG的超舒适性(无肤感)、卓越的抗运动伪影性能以及突出的低功耗边缘AI计算功能使得它有望革新传统心电采集方式。用户佩戴体验报告、心血管专家盲法评估以及功耗测试结果分别证明了MU-DCG具有卓越的用户友好性(不舒适性评分达到最低:0.55)、优异的动态心电信号采集质量(信噪比提升大于5 dB)以及显著的低功耗性能。

图3:(a)用户佩戴体验报告打分统计结果图;(b)心血管专家盲法评分对比统计结果图;(c)功耗对比测试结果图;(d)从静止到慢跑过程中,MU-DCG和Holter采集心电信号的变化对比图。

综上所述,MU-DCG提供了优越的舒适性、准确性和长期的可穿戴性,能够在日常活动中进行持续的、不受运动限制的心电图监测,以增强医疗诊断和研究。

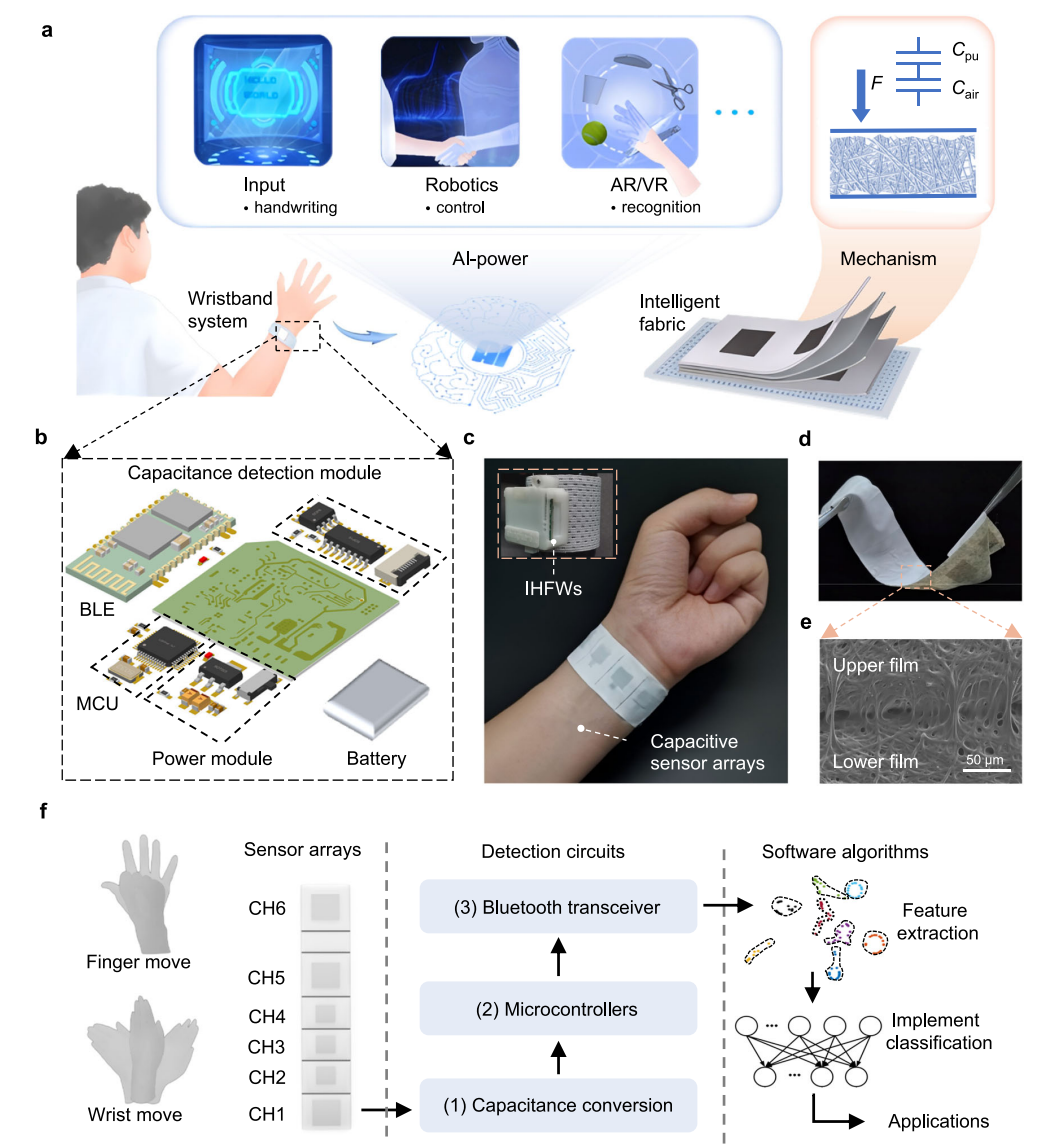

两个月之前(1月11日),任教授等人已经在《Nature Communications》期刊上在线发表了题目为“An intelligent hybrid-fabric wristband system enabled by thermal encapsulation for ergonomic human-machine interaction”的论文。该研究提出了一种基于智能混合织物腕带系统的手写识别技术,该系统将静电纺丝膜传感器集成到纺织品中,形成智能织物以实现智能功能。

图4:智能混合织物腕带系统。

该研究提出了一种热封装工艺,将多个纺丝膜粘合在一起,而不需要额外的材料,从而保证了纺丝膜传感器的轻质、透气性和拉伸性。识别算法实现了对字母的精确手写识别,准确率达到96.63%。该系统代表了人体工程学和用户友好的可穿戴设备的发展向前迈出的重要一步,以增强人机交互,特别是在虚拟世界中。

文献信息:

Li, D., Cui, TR., Liu, JH. et al. Motion-unrestricted dynamic electrocardiogram system utilizing imperceptible electronics. Nat Commun 16, 3259 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-58390-5

Cheng, A., Li, X., Li, D. et al. An intelligent hybrid-fabric wristband system enabled by thermal encapsulation for ergonomic human-machine interaction. Nat Commun 16, 591 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-024-55649-1

人物简介:

任天令教授,清华大学集成电路学院长聘教授,清华大学信息科学技术学院副院长,教育部长江学者特聘教授,国家杰出青年基金获得者,清华大学环境与健康传感技术研究中心副主任。

近年来,承担国家自然科学重点基金、科技部重点研发计划、国家重大科技专项、国家公益性行业科研专项、国家重大仪器专项、国家863计划、国家973计划等多项国家重要科技项目,做出一系列具有重要国际影响的创新学术成果。

主要研究方向为智能微纳电子器件、芯片与系统,包括:智能传感器与智能集成系统,二维纳电子器件与芯片,柔性、可穿戴器件与系统,智能信息器件与系统技术等。在新型二维材料电子器件和多种先进智能器件及芯片方面获得了多项重要创新成果,如世界上栅极物理尺寸最小的晶体管、与人体融合的智能人工喉、新型不挥发存储器、智能人工耳膜、智能三维人机交互器件、光谱可调的新型发光器件、智能仿生突触器件等。

在国内外重要学术期刊和会议发表论文750余篇,包括Nature、Nature Electronics、Nature Machine Intelligence、Nature Communications、Energy & Environmental Science、Advanced Materials、InfoMat、Nano-Micro Letters、Advanced Functional Materials、Science Advances、ACS Nano、Nano Letters、Biosensors & Bioelectronics、IEEE Electron Device Letters、IEEE Journal of Solid-State Circuits、IEEE Transactions on Electron Devices、IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques、IEEE Microwave and Wireless Components Letters、IEEE Sensors Journal、Applied Physics Letters等重要SCI期刊论文600余篇,国际微电子领域顶级学术会议IEDM论文16篇,被Elsevier评为2018-2022年“中国大陆高被引学者”。拥有国内外发明专利70余项。