随着5G和智能设备的普及,电磁污染问题愈加严重,吸波材料的研究需求持续上升。碳纳米纤维(CNF)因其轻质、导电等优势成为理想吸波基体材料,MOF衍生材料凭借可调结构与高比表面积被广泛用于增强吸波性能。

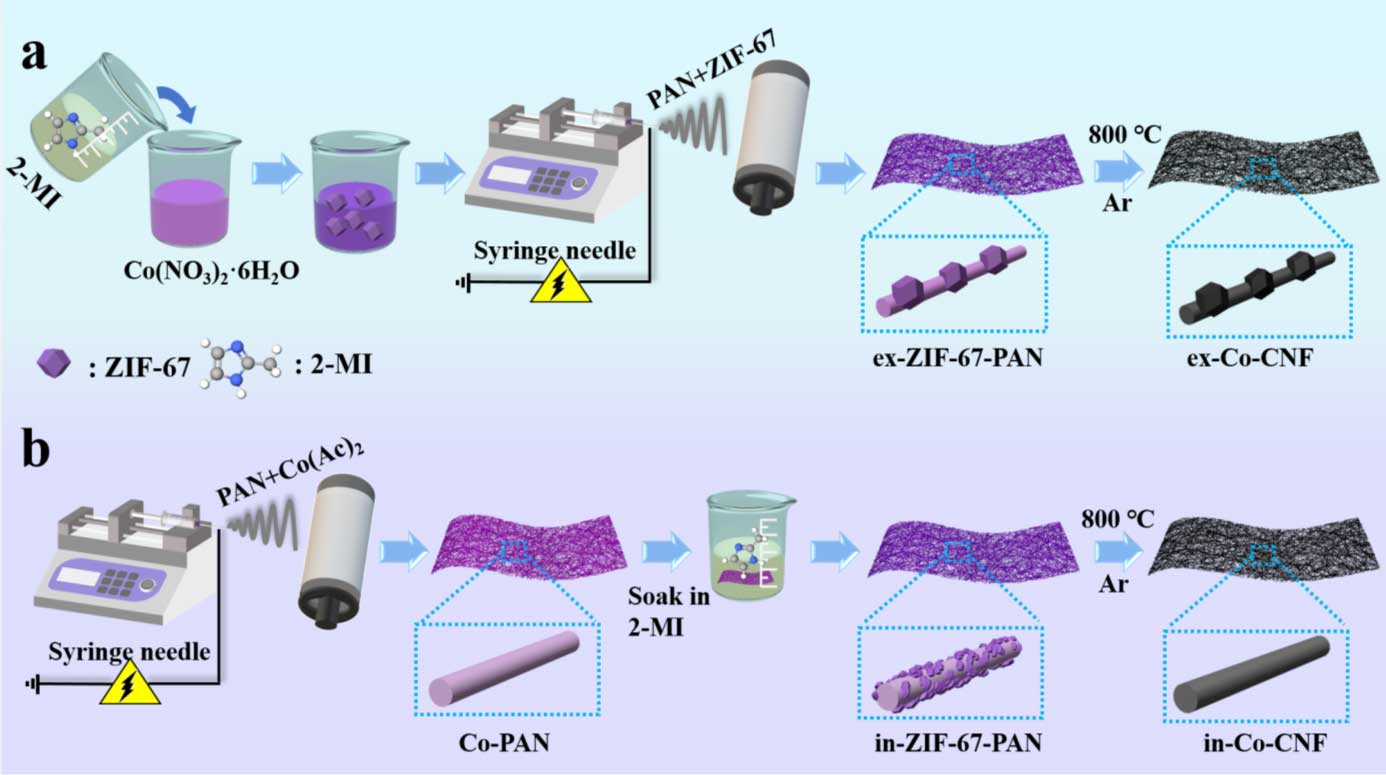

目前所报道的关于MOF衍生复合吸波纤维的研究大多都采用非原位静电纺丝策略,即:将预合成的MOF颗粒直接加入纺丝液中进行静电纺丝。本工作采用原位静电纺丝技术,即:在静电纺丝过程中在纤维表面原位生长ZIF-67结构,通过对比原位和非原位方法对ZIF-67结构演变的影响,揭示ZIF-67结构演变规律,制备出高效吸波性能的ZIF-67衍生碳纳米纤维。

近日,东华大学张辉教授&张礼颖副教授团队在期刊《Advanced Science》上,发表了最新研究成果“Mechanistic Insights into the Structural Evolution of ZIF-67 via Electrospinning Strategy Toward High Electromagnetic Wave Absorption Performance of ZIF-67-Derived Carbon Nanofibers”。研究者采用原位与非原位两种静电纺丝策略构建ZIF-67衍生的Co/C纳米纤维复合材料,系统比较两种方法制备的纤维中ZIF-67结构的演变规律、Co粒子的分布及电磁波吸收性能方面的差异(图1)。结果发现,原位电纺策略可在纤维表面均匀生成小尺寸Co纳米颗粒,形成连续导电网络与丰富极化界面;相比之下,非原位电纺策略制备的样品中的Co颗粒尺寸较大,主要包裹于碳骨架内部。原位法制备的样品拥有更优异的阻抗匹配、导电损耗与磁损耗,在3.5 mm厚度下实现了-48.6 dB的最小反射损耗。该研究不仅揭示了ZIF-67纳米颗粒的结构演变机制,也为高性能纤维类吸波材料的设计提供了理论依据与实验支持。

图1. ex-Co-CNF和in-Co-CNF制备方法示意图。

图1. ex-Co-CNF和in-Co-CNF制备方法示意图。

如图2所示,原位静电纺丝策略下形成的ZIF-67颗粒尺寸较小,并在碳化后塌陷形成尺寸小的Co颗粒,并均匀分布于纤维表面(in-Co-CNF)。而非原位静电纺丝策略合成样品中,ZIF-67颗粒尺寸较大,碳化后保留多面体的骨架结构并包裹大尺寸Co颗粒(ex-Co-CNF)。尺寸差异导致颗粒在材料内部的空间分布不同,直接影响其电磁性能。基于此发现,揭示了ZIF-67向Co纳米颗粒的转换机制,明确了Co纳米颗粒的形成及分布规律,为MOF衍生电磁波吸收材料的结构优化提供了理论指导。

图2. 样品形貌分析和ZIF-67向Co纳米颗粒演变的机制示意图。

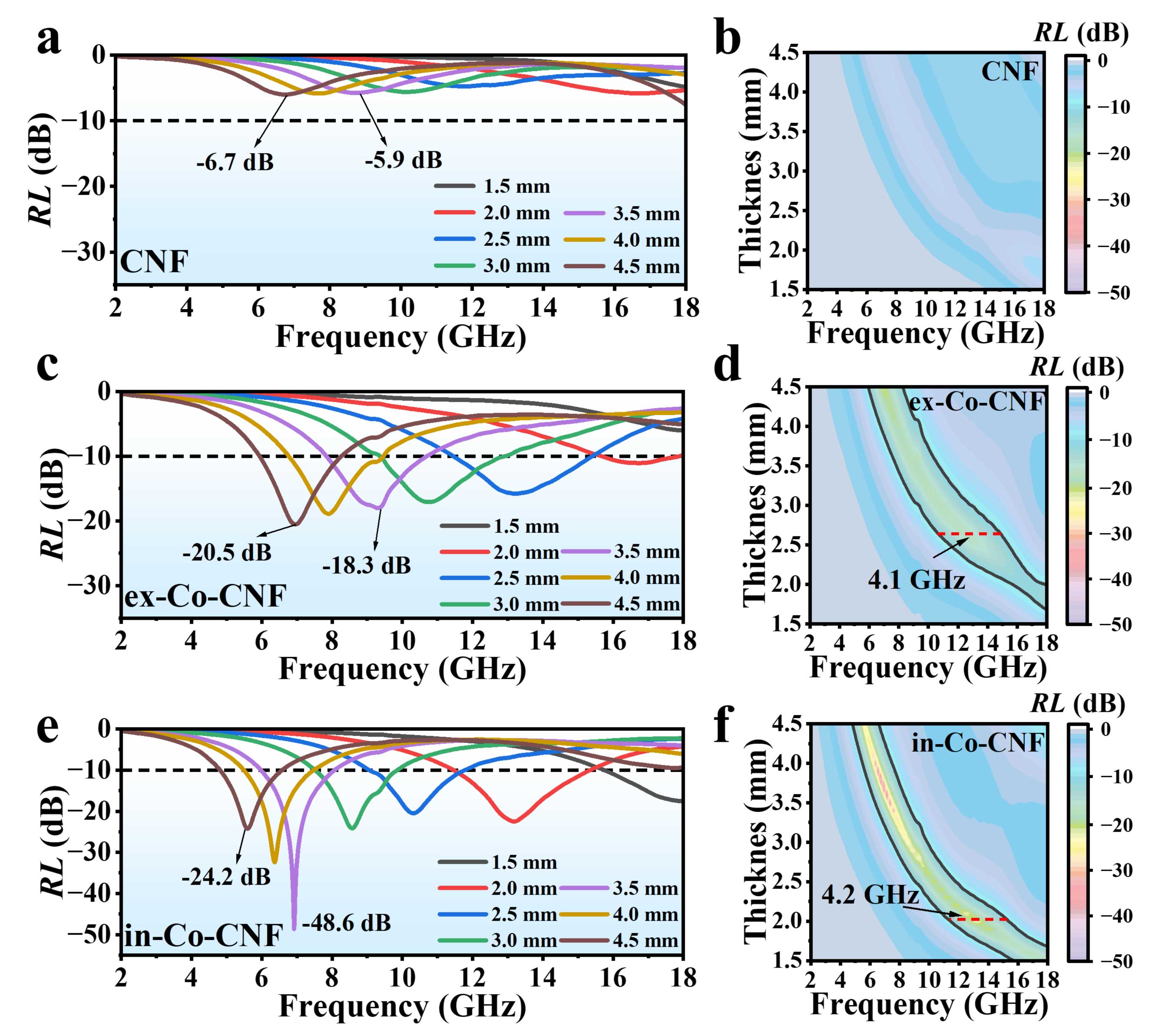

如图3所示,在电磁吸收性能测试方面,in-Co-CNF样品在3.5 mm厚度下,于6.8 GHz频率实现了最小反射损耗值(RLmin)为-48.6 dB,吸收带宽(EAB)达4.2 GHz,优于ex-Co-CNF 的RLmin(-18.3 dB, 9.3 GHz)。

图3. 样品的电磁波吸收性能图。

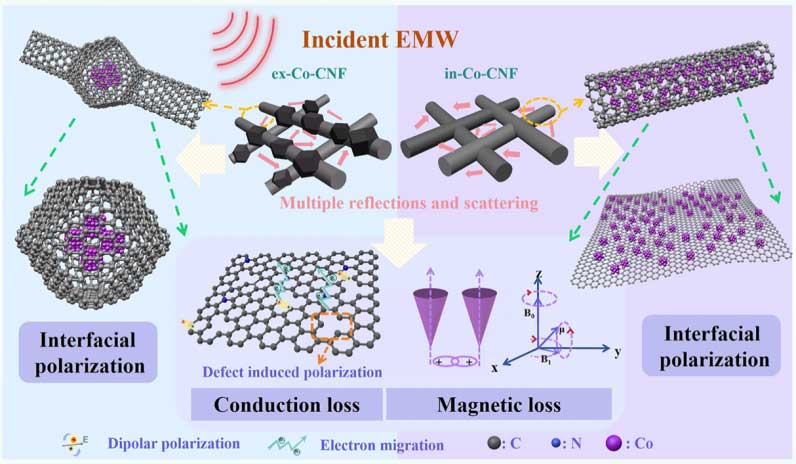

电磁波吸收机理图(图4)显示,由于前Co CNF和Co CNF中的Co含量几乎相同,因此Co纳米粒子的尺寸和分布在EMW吸收性能中起着至关重要的作用。大尺寸的Co纳米粒子位于ex-Co-CNF中ZIF-67衍生的碳骨架上。Co纳米粒子的引入在Co和碳结构之间产生了异质界面,导致电荷积累,从而促进了界面极化。此外,引入Co纳米粒子会引起相当大的磁损耗。相比之下,In-Co-CNF中ZIF-67框架的坍塌导致较小的Co纳米颗粒在碳骨架网络中的均匀分散,产生了更多的异质界面,从而丰富了极化中心,导致较高的吸波性能。

图4. ex-Co-CNF与in-Co-CNF的EMW吸收机理示意图。

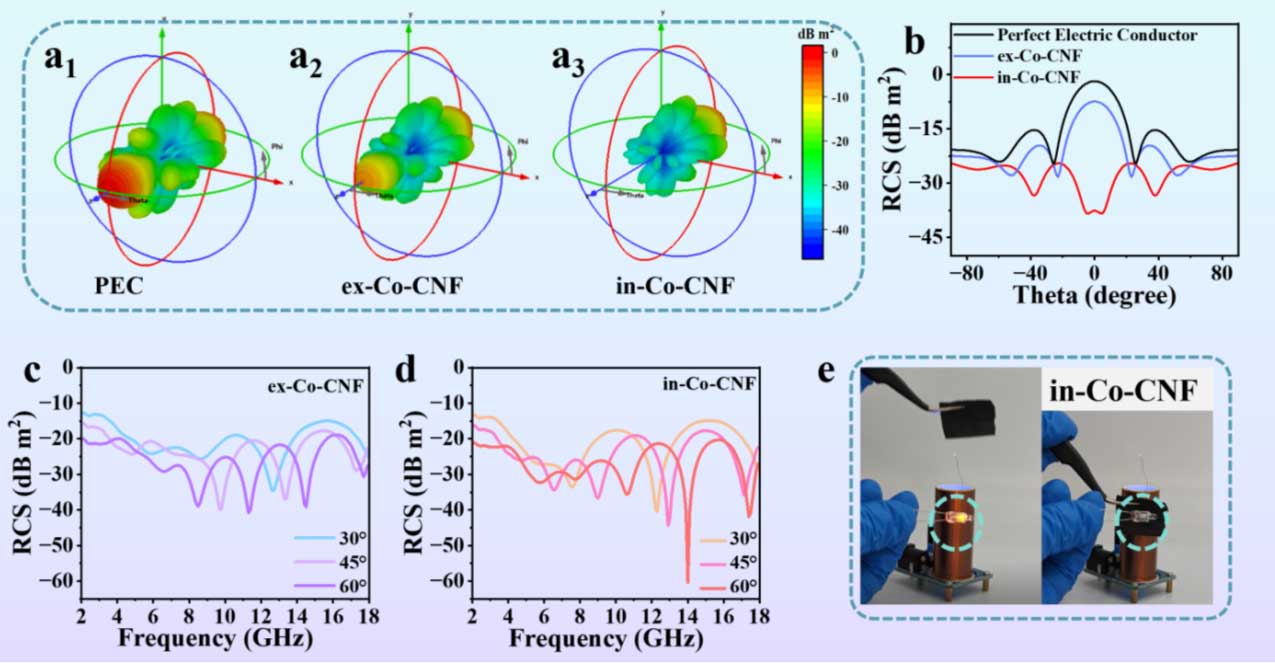

模拟雷达散射截面(RCS)结果表明,in-Co-CNF样品在多个角度均表现出优异的隐身性能,RCS值最低可达-37.3 dB m2,远优于ex-Co-CNF(−8.1 dB m2)。同时,特斯拉线圈实验也证明该材料可有效吸收电磁波。

图5. RCS结果和in-Co-CNF在特斯拉无线传输实验中的EMW吸收。

综上所述,该研究通过原位和非原位静电纺丝策略构建了不同形貌的Co纳米粒子负载的碳纳米纤维吸波材料,不仅揭示了ZIF-67向Co纳米颗粒的结构演变机制,也为高性能电磁波吸收材料的设计与应用提供了新的思路。

论文链接:http://doi.org/10.1002/advs.202502560

人物简介:

张辉,东华大学材料科学与工程学院研究员,民航复材中心副主任,致力于高性能纤维及复合材料的基础理论和应用性能研究。共主持重点研发计划课题、发改委重大攻关任务、国家自然科学基金、军科委战略先导项目、军科委重大基础研究项目课题,国防科工局军品配套项目以及上海市军民融合创新项目、科技创新行动计划课题等国家和省部级项目15项,承担中国商飞、中国中车等横向项目20余项。共发表文章90余篇,公开发明专利48项,授权17项,转让2项。荣获中国纺织工业联合会科学技术进步奖二等奖(2018年和2023年)、上海市科学技术进步奖一等奖(2019年度)、国家万人计划 青年拔尖人才、中国复合材料学会青年工程师奖等。

张礼颖,东华大学民航复材中心副教授,上海市“浦江学者”,美国化学学会会员,中国复合材料协会电磁分会副秘书长,主要研究方向为“电磁屏蔽与吸波材料”和“智能热管理材料”。迄今主持和承担科研项目20多项,发表SCI论文80余篇,SCI论文他引近6000次,H指数45;发表4篇英文专著章节;申请/授权发明专利10余项。担任Advanced Materials, Small, Carbon, Composite Science and Technology等40多个SCI期刊的通讯审稿人。多次受邀在国际材料大会上做口头报告,并担任大会分会场主席。