随着储能技术的快速发展,水系锌离子电池(AZIBs)因其成本低、安全性高和环保特性,成为锂离子电池的有力替代方案,受到广泛关注。然而,在实际应用中,锌负极在镀/脱镀过程中易产生氢气析出和枝晶生长,导致副反应、电极表面钝化及安全隐患。为了克服这些问题,研究者们从热力学和动力学两个方面提出了多种抑制枝晶和增强锌电极稳定性的策略。例如,高浓度电解液可降低水活性,抑制枝晶生长;人工固态电解质界面(SEI)膜有助于改善离子迁移动力学。此外,锌沉积的晶面取向对抑制枝晶形成具有重要影响,引入离子调控中间层被认为是理想策略。

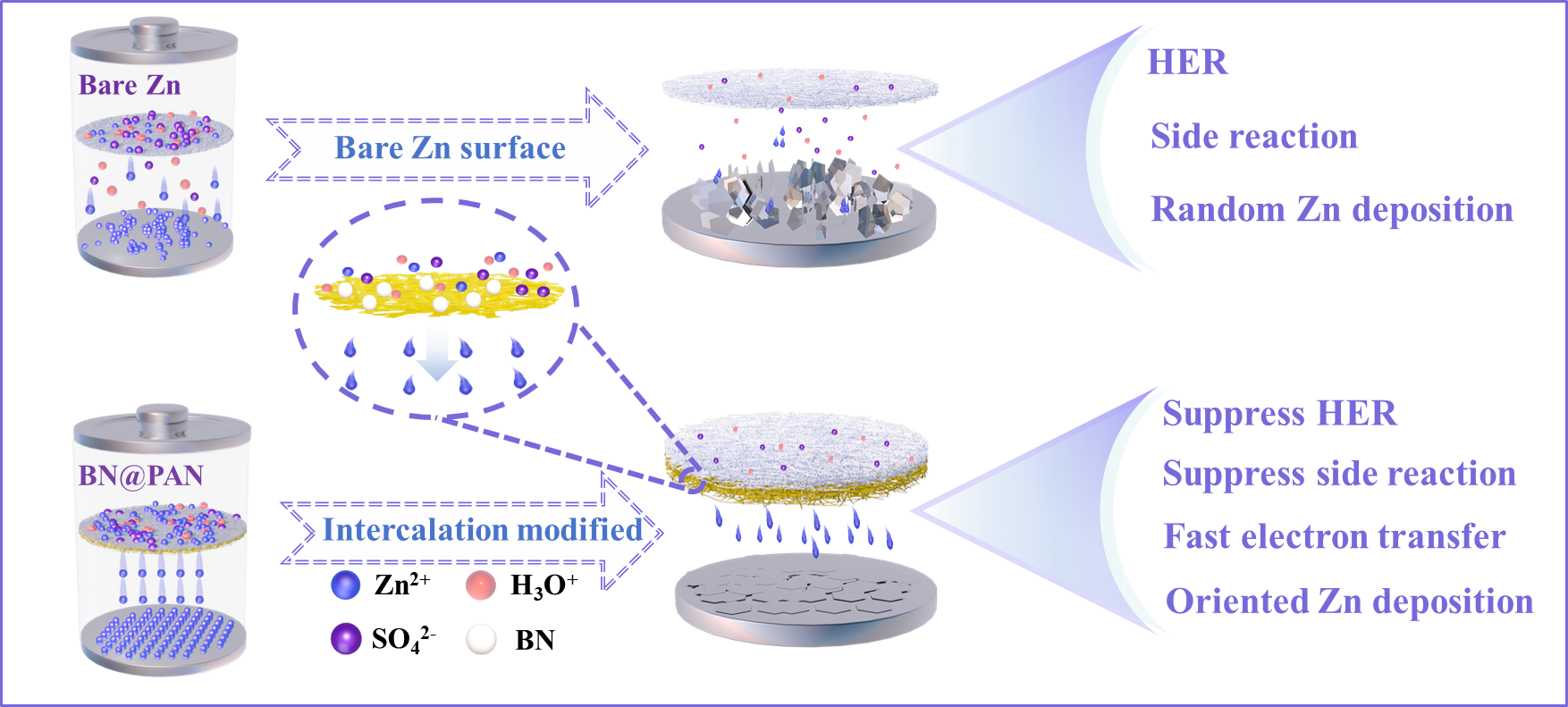

近日,青岛大学马丽娜团队和厦门理工罗浩团队在期刊《Materials Today Energy》上,发表了最新研究成果“Desolvated ion screening composite fiber interlayer enables dendrite-free anode for aqueous zinc-ion batteries”。研究者通过静电纺丝技术和杂化策略,制备出自支撑、轻质、柔性的氮化硼(BN)/聚丙烯腈(PAN)复合纳米纤维夹层。得益于BN纳米颗粒的引入,所得BN@PAN纤维膜表面带负电荷,能够高效吸附Zn2+离子,均匀离子通量并抑制“尖端效应”,同时改善Zn2+的扩散和沉积形貌,有效抑制锌枝晶生长。此外,BN的疏水性特征减少了电解液中活性水分子与锌负极的直接接触,显著抑制了氢气析出副反应。所制得的BN@PAN隔层表现出优异的离子导电性和力学强度,在对称电池中实现了超过2600小时的稳定循环性能,并在全电池中大幅提升了库仑效率和循环稳定性。该聚合物/无机杂化纳米纤维夹层在高性能水系锌离子电池中展现出广阔的应用前景。

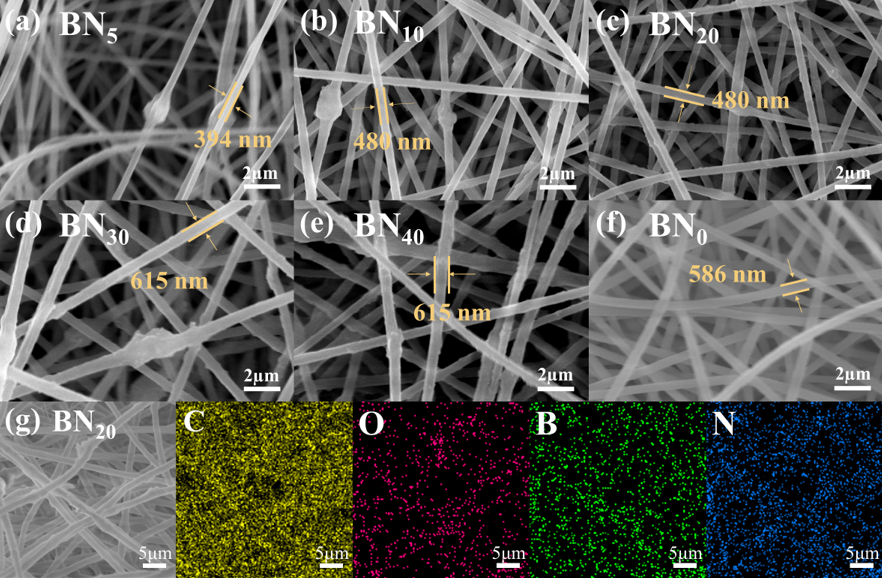

图1:不同浓度BN@PAN复合纳米纤维膜的形态和EDS元素分布图。

通过静电纺丝技术和后处理制备BN@PAN复合纳米纤维膜。SEM图像显示,纯PAN纤维膜呈现出均匀、平滑且交错的3D网络结构(图1 a-g)。引入适量BN纳米颗粒后,所得BN@PAN纤维的会直径略有降低,并在纤维表面和内部均匀分布BN颗粒(图1b、1c)。EDS元素分布图进一步证明了B和N元素在纤维中的均匀分布,表明BN纳米颗粒成功掺杂于PAN基体中。这种均匀分布和紧密结合的结构不仅提高了纤维膜的机械强度,还为Zn2+离子提供了连续且高效的迁移通道,有助于实现均匀沉积并抑制锌枝晶的生长,展现出在高性能水系锌离子电池中的潜在应用前景。

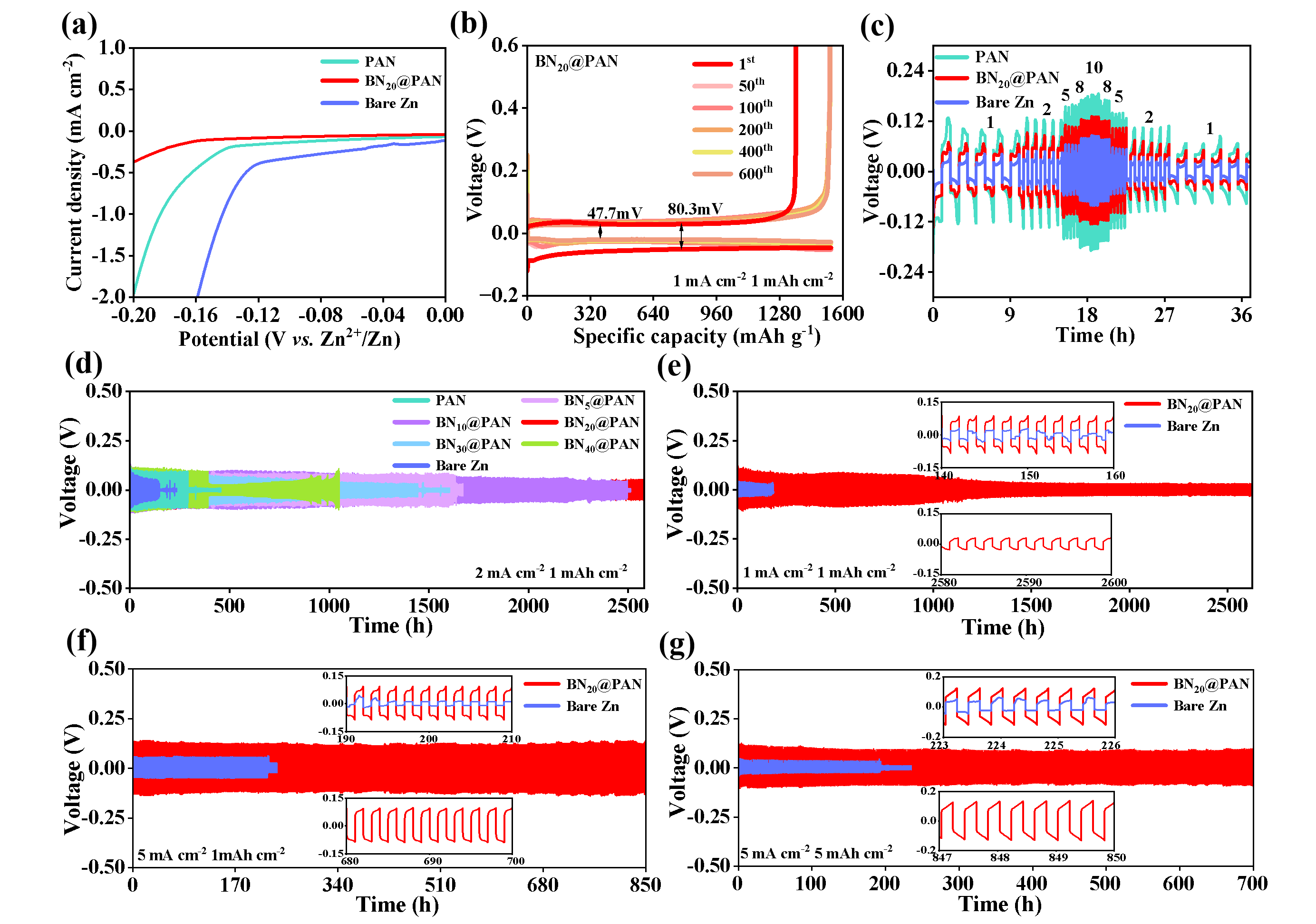

图2:不同浓度BN@PAN复合纳米纤维膜的对称电池倍率性能和长循环性能比较。

如图2a,2b所示,拥有最佳比例的BN20@PAN对析氢有着更好的抑制作用,和更好的亲锌性,并且对称电池仍能保持稳定的倍率性能(图2c)。此外,循环稳定性与隔层对锌离子迁移的调控能力密切相关。因此,采用BN20@PAN夹层的电池表现出优异的循环寿命,在1 mA cm-2条件下实现了超过2600小时的稳定循环 (图2d-2g),远优于未修饰的对照组电池(失效时间约为147小时)。综上,BN20@PAN夹层不仅能够抑制枝晶生长,还能有效降低氢析出副反应,实现高达99.73%的平均库仑效率。这表明所制备的BN@PAN复合隔层通过改善离子通道的均匀性和增强界面稳定性,大幅提升了锌负极的可逆性和电池的长期循环性能。与未修饰PAN膜相比,BN20@PAN隔层展现出更优异的枝晶抑制和电化学稳定性。

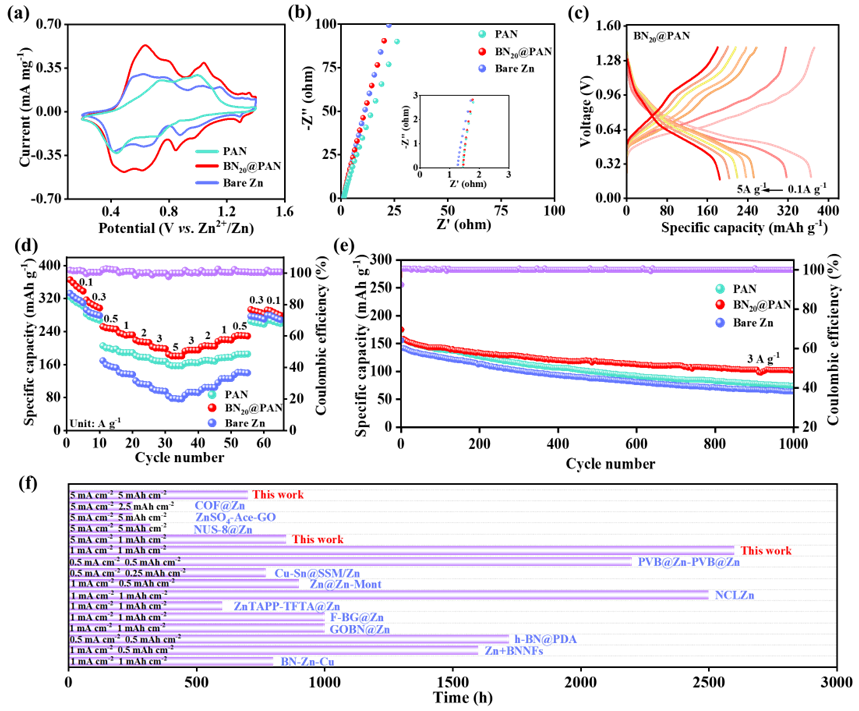

图3:不同浓度BN@PAN复合纳米纤维膜的全电池倍率性能和长循环性能比较。

在电化学测试中BN20@PAN夹层显示出更大的电流响应面积,更高的离子导率和更高的比容量(图4a-c),在全电池测试中,采用BN20@PAN夹层的Zn//rGO-VO2电池表现出优异的电化学性能。得益于均匀的离子通道和高效的枝晶抑制能力,该电池在高倍率下仍保持较高的比容量,并在3 A g-1电流密度下循环1000次后(图2d,2e),容量保持率达到58%,显著优于未修饰对照组电池。这表明BN@PAN隔层不仅在对称电池中实现了稳定的锌沉积/剥离行为,还能在全电池中有效提升循环寿命和倍率性能,与近期的相关研究相比也展示出更优异的性能(图2f),展现出在高性能水系锌离子电池中的实际应用潜力。

图4:BN@PAN复合纳米纤维膜抑制析氢副反应和诱导离子的沉积机制。

图4:BN@PAN复合纳米纤维膜抑制析氢副反应和诱导离子的沉积机制。

此外,BN@PAN复合隔层的优异性能主要归因于其协同调控机制。一方面,BN纳米颗粒表面带有负电荷,能够有效吸附Zn2+离子,均匀调节界面电场分布,减少“尖端效应”,引导锌离子沿(002)晶面择优沉积,从而抑制枝晶形成。另一方面,PAN基体的三维多孔纳米纤维网络为Zn2+迁移提供连续、低阻抗的离子通道,提升离子扩散动力学。同时,BN的疏水特性有效阻隔电解液中活性水分子,降低氢气析出副反应。综合来看,BN@PAN隔层通过“离子调控-物理隔离-力学增强”三重机制,协同实现了锌负极的均匀沉积、枝晶抑制和界面稳定性的大幅提升。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.mtener.2025.101973.

人物简介:

马丽娜,哈尔滨工业大学工学博士,青岛大学应用化学系副教授,硕士生导师。致力于功能化纳米材料的制备、纳米表面/界面的调控、新型柔性智能电子器件的设计和集成等领域的研究成果。目前主持/参与国家自然科学基金面上项目、科技部重点研发项目、山东省重大基础研究项目、山东省联合项目、山东省自然科学基金青年基金项目、江苏省科技副总项目等多项基金课题。以第一作者/通讯作者共发表国际主流期刊论文50余篇,包括Adv. Funct. Mater.、Nano Energy、J. Mater. Chem. A、J. Energy Chem.等,其中5篇入选ESI高被引、热点论文,论文总引用超过1500余次,H指数22,授权国家专利14项,国际专利2项,参编著作2项。

罗浩,工学博士,副教授,硕士生导师。毕业于哈尔滨工业大学电化学工程专业;致力于新能源材料与器件的相关研究,主要包括锂/钠离子电池正负极材料的设计制备、新型电解液开发、电池安全管理及电池回收等。目前主持/参与国家自然科学基金、国家部委基金、中国博士后科学基金特别资助、河南省重点研发与推广专项(科技攻关)、郑州大学“求是计划”科研专项、厦门理工学院高层次人才科研启动等项目。以第一作者或通讯作者在PNAS、Adv. Energy Mater.、ACS Nano、Nano-Micro Lett.、Nano Energy、Energy Storage Mater. (2篇)、J. Energy Chem. (3篇)、Nano Res.、Electrochim. Acta (3篇)等中科院一区期刊上发表SCI论文10余篇,3篇论文入选ESI热点/高被引论文;共同作者论文20余篇,他引次数1500余次,H因子20。