水系锌离子电池(AZIBs)因低成本、高体积容量及本征安全性被视为下一代储能体系的前沿方向,但其锌负极界面失效问题(枝晶生长、电化学腐蚀与析氢反应)导致CE与循环寿命显著下降。构建人工界面层可物理阻隔电解液侵蚀,并通过电场调控与离子通量再分配抑制枝晶,但传统粘结剂基界面层因组分相容性差与离子传输受限,难以协同抑制枝晶/HER/钝化。开发兼具结构均匀性、高Zn²⁺迁移数及多机制协同的自支撑界面层体系,是突破AZIBs应用瓶颈的核心路径。

近日,西北工业大学艾伟教授、王科副研究员在期刊《Advanced Functional Materials》上,发表了最新研究成果“Modulating Zn2+ Desolvation and Deposition with Fluorine‐Nitrogen Co‐doped Carbon Dot Interlayers for High‐Rate Aqueous Zinc‐Ion Batteries”。研究者通过静电纺丝工艺,在锌金属表面原位构筑聚丙烯腈(PAN)基体镶嵌氟氮共掺碳点复合保护层(PAN/FN-CDs)。该保护层兼具高机械强度与可控疏水性,能够实时适应锌负极循环过程中体积波动,其致密3D网络结构有效阻隔电解液与电极界面接触,可抑制副反应发生。同时保护层中丰富的亲锌基团(如-CHO、-CN和-F)为锌的均匀沉积提供了成核位点,通过降低脱溶剂化能垒与成核过电位,实现Zn2+沉积行为的协同调控。

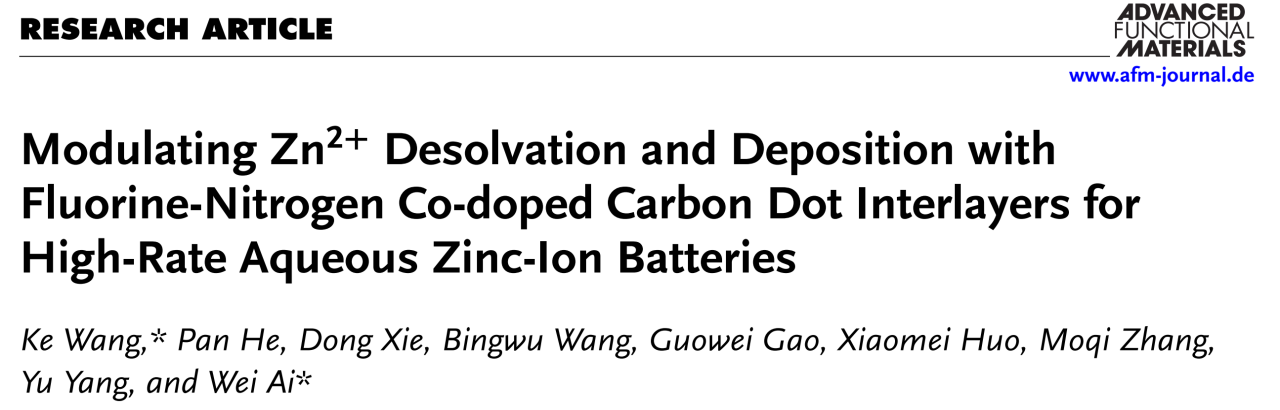

图1:锌负极PAN/FN-CDs复合保护层的制造与结构

图1a展示自支撑PAN/FN-CDs复合保护层的原位电纺丝制备流程。FN-CDs通过水热法宏量合成,粒径<3 nm(图1b),兼具乙醇溶解性和优异水解稳定性。FTIR与XPS分析表明其表面富含-CHO、-CN、-F亲锌基团。材料表面带负电,可高效调控Zn²⁺/SO₄²⁻传输。SEM显示三维柔性纳米网络(直径~300 nm),有效缓冲电极体积变化(图1e-f)。FN-CDs均匀分散于PAN纤维中(图1h),促使复合电极电荷转移阻抗明显下降。保护层具有疏水界面可显著抑制副反应,机械强度优于传统玻璃纤维,适配高电流循环需求。该设计通过优化离子传输动力学、抑制枝晶生长,为高稳定性锌负极提供创新解决方案。

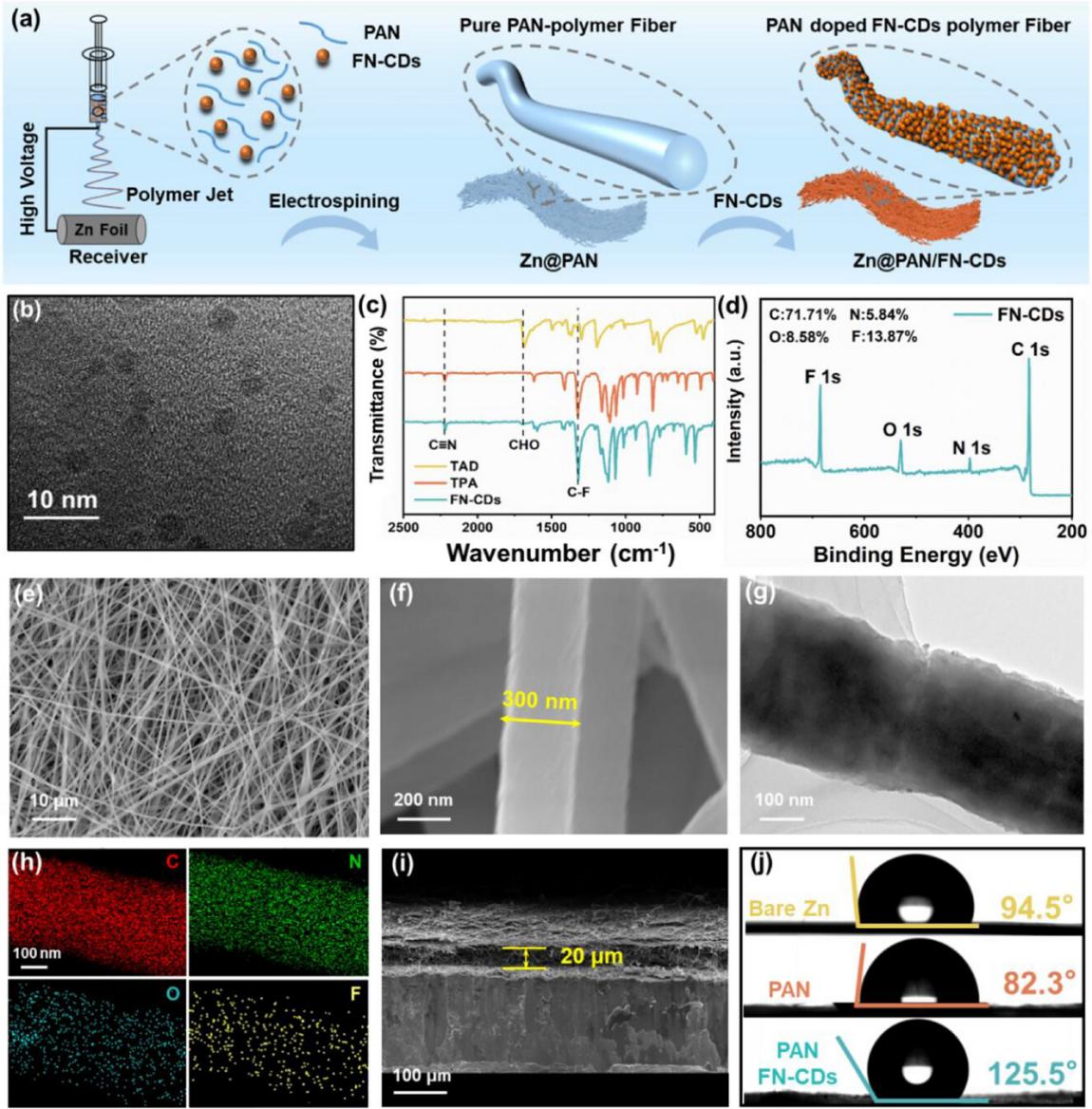

图图2:改性锌负极电化学性能与反应动力学机制解析。

通过Zn//Zn对称电池和Cu//Zn非对称电池测试验证了PAN/FN-CDs改性层的保护效果。Zn@PAN/FN-CDs对称电池实现>5000 小时循环(裸Zn 150 小时,Zn@PAN 500小时失效),且在1-10 mA cm⁻²范围内电压迟滞最低(图2a-b)。高电流密度(10 mA cm⁻²)下仍稳定运行3000 h(图2c),归因于PAN/FN-CDs的亲锌表面与均匀成核位点设计(图S10)。EIS分析表明循环后Zn@PAN/FN-CDs电荷转移电阻(Rct)显著低于对照组(图2d),CV测试显示其沉积过电位降低且响应电流增强(图2e),证实动力学性能提升。Cu//Zn电池测试中,Zn@PAN/FN-CDs初始库仑效率达95.5%,10次循环后稳定在99.5%,循环寿命优于裸Zn(350次)和Zn@PAN(670次)(图2f-g)。此外,Zn@PAN/FN-CDs析氢电位负移至-1.84 V vs SCE(裸Zn-1.79 V,Zn@PAN -1.75 V),腐蚀电流密度降低75%(1.898 vs 7.522 mA cm⁻²)(图2h-i)。锌沉积行为研究表明,Zn@PAN/FN-CDs在计时电流测试中30 s后由二维扩散转为三维扩散模式(图2j),Zn²⁺迁移数达0.74(裸Zn 0.22,Zn@PAN 0.53)(图2k)。其柔性三维网络结构及亲锌基团(-CHO、-CN、-F)协同促进了Zn²⁺快速迁移与均匀沉积。

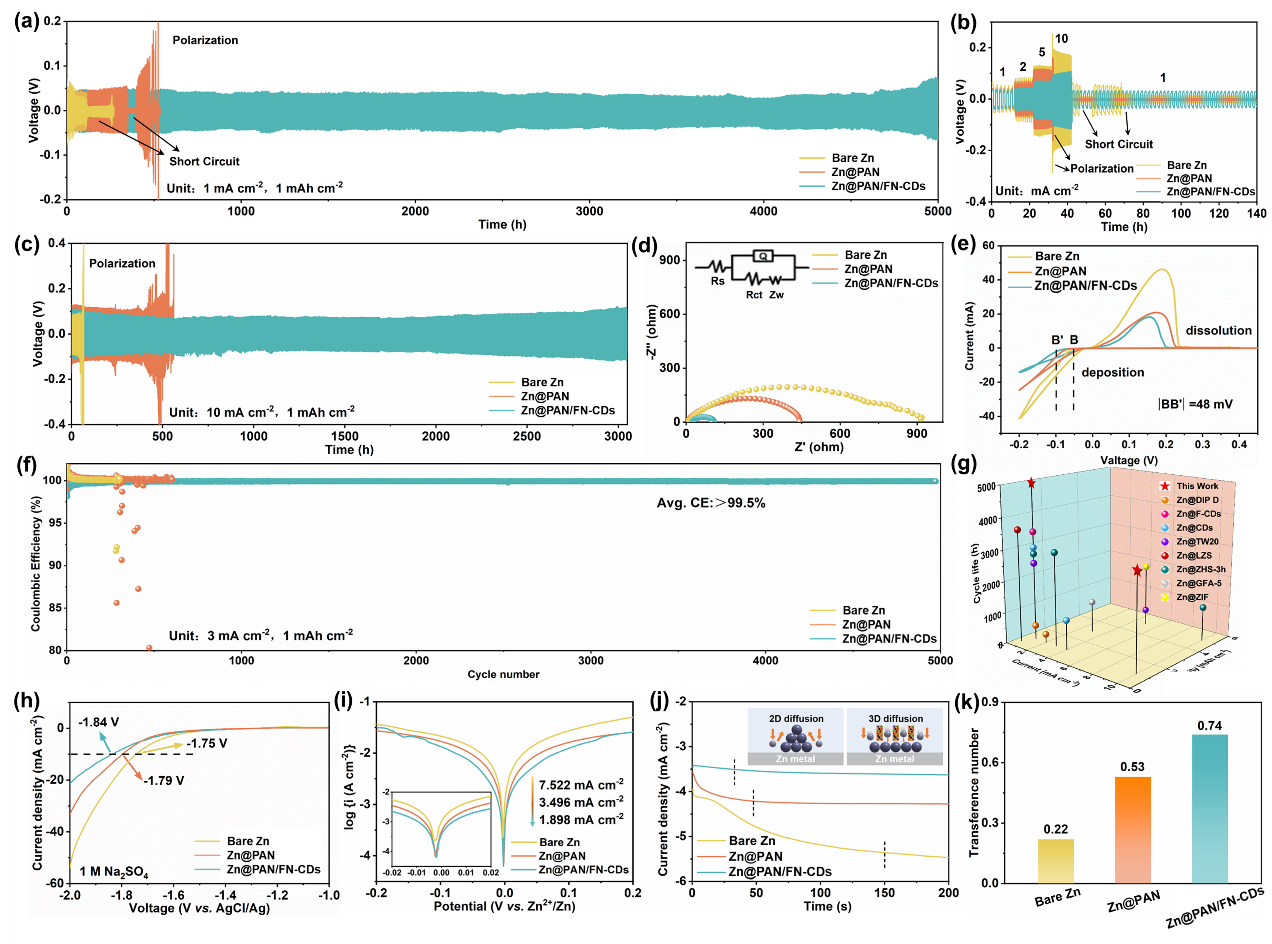

图3:PAN/FN-CDs复合保护层对Zn2+沉积行为调控机制

Zn@PAN/FN-CDs负极在1 mA cm⁻²和10 mA cm⁻²电流密度下均能维持结构完整性,机械剥离过程中仍保持表面平整,裸Zn表面则呈现无序分布的粗糙锌片(图3a)。结合能分析显示,PAN/FN-CDs中-C≡N和-CHO基团对Zn²⁺的结合能(-0.48/-0.50 eV)显著高于裸Zn(-0.07 eV),引导锌离子均匀沉积(图3d)。XRD结果显示改性锌负极(002)/(101)晶面强度比达1.29,是裸Zn(0.27)的4.8倍(图3e-f),广角衍射与极图分析进一步证实其(002)晶面择优取向(图3g-j)。表面能计算表明F-Zn相互作用使(002)晶面能量降低0.046 eV(图3k-l),促进低能面优先沉积。原位观测显示改性负极在10 mA cm⁻²下60分钟仍保持均匀沉积,而裸Zn10分钟即出现腐蚀(图3m-n)。

图4:PAN/FN-CDs功能涂层对锌表面的多级协同调控机制

如图4a所示,裸Zn负极表面易发生析氢反应(H₂O分子与锌反应生成副产物),并形成枝晶状沉积,导致表面形貌不均;而覆盖PAN/FN-CDs层的锌负极(Zn@PAN/FN-CDs)则能有效抑制枝晶成核并减轻界面腐蚀。这种功能化涂层通过以下机制协同增效,强配位调控:涂层中富含-C≡N、-C=O、-F等电负性基团,与Zn²⁺形成强配位作用,促进水合锌离子([Zn(H₂O)₆]²⁺)脱溶剂化;3D疏水屏障:PAN纳米纤维与FN-CDs构成的3D网络结构具有优异疏水性,减少水分子接触,抑制电解液分解和锌腐蚀。通过分析锌/电解液界面的拉曼光谱(图4b),发现PAN/FN-CDs层显著增强了[Zn²⁺-SO₄²⁻]离子对结合。涂层界面的接触式离子对(CIP)占比达34.1%(裸Zn仅为25.3%),同时O─H强氢键峰面积降低(30.8%→25.3%),表明涂层通过重构界面水网络优化了Zn²⁺的溶剂化结构。基于阿伦尼乌斯方程分析(图4c),Zn@PAN/FN-CDs的活化能(Ea=14.7 kJ·mol⁻¹)显著低于裸Zn(34.2 kJ·mol⁻¹),说明涂层能快速剥离水合锌离子的溶剂壳层,加速脱溶剂化过程。此外,DFT计算(图4d)显示,涂层界面使[Zn(H₂O)₆]²⁺的逐步脱溶剂化能垒降低,进一步证实其提升锌离子扩散动力学的优势。

图5:全电池性能

为验证Zn@PAN/FN-CDs负极的实际应用潜力,选择δ-MnO₂作为正极组装全电池(图5a)。循环伏安测试显示,不同负极的全电池曲线相似(图5b),表明PAN/FN-CDs层对氧化还原反应无显著影响。同时, Zn@PAN/FN-CDs//δ-MnO₂ 电池展现出更高的电流密度和更低电压极化,表明其优异的锌存储能力与离子扩散动力学。静置48小时后,Zn@PAN/FN-CDs//δ-MnO₂电池库仑效率达94.4%,显著优于Zn@PAN(87.8%)和裸Zn(86.0%)体系(图5c),证实该保护层可有效抑制自放电。在0.5-10 A g⁻¹电流密度范围内,Zn@PAN/FN-CDs//δ-MnO₂电池展现稳定倍率性能(图5d),容量保持在98.6-310.2 mAh g⁻¹,在1 A g⁻¹长循环测试中(图5e),该电池循环1500次后仍保持200.3 mAh g⁻¹容量。拆解电池后发现,裸Zn和Zn@PAN负极表面出现颗粒团聚,而Zn@PAN/FN-CDs仍保持光滑表面(图5f-g)。XRD图谱显示前两者存在副产物Zn₄SO₄(OH)₆·4H₂O(图5h),进一步印证保护层有效性。此外,基于该负极的软包电池在1.0 A g⁻¹下稳定循环200次(图5i),激活后容量达120 mAh g⁻¹,并成功驱动多个LED灯(图5j),展现出高安全、可持续储能系统的应用潜力。

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202513796

人物简介:

艾伟:西北工业大学柔性电子研究院教授、博导,印刷电子研究所所长,入选国家高层次留学人才回国资助。主要从事电化学能源材料及其器件柔性化研究,主持军口国家级重点项目,国家自然科学基金面上项目/青年项目,横向项目等12项。近年来,以第一/通讯作者在Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials、Energy & Environmental Science、Nano Letters等期刊发表学术论文80余篇,ESI高被引论文9篇、热点文章2篇。授权中国发明专利7项,转化2项。相关研究成果被EurekAlert、Advances In Engineering、MaterialsView China等主流媒体选为研究亮点进行报道,并被央视新闻频道CCTV-13《新闻直播间》、陕西新闻联播等进行专题报道。担任Nanomaterials编委会成员,Frontiers in Chemistry评审编辑、《材料导报》客座编辑。获得2022年陕西高等学校科学技术研究优秀成果一等奖。

王科:西北工业大学柔性电子研究院副研究员,硕导,西工大柔性电子研究院开放共享中心主任。2019年获得西北工业大学博士学位,2017年9月至2018年9月在美国Northwestern University进行博士联合培养,于2019年9月入职西北工业大学,加盟黄维院士团队。长期从事电化学能源材料与技术、柔性储能器件及其智能集成研究。先后主持国家自然科学基金青年基金、宁波市自然科学基金与柔性电子研究院开放课题等项目,入选2021年西安市科协青年人才托举计划,以第一作者或通讯作者在Advanced Functional Materials、Nano Energy及Small等能源与材料领域国际期刊发表学术论文20篇,包括ESI高倍引论文1篇,封面论文2篇。撰写硕士学位论文荣获全国化学领域工程硕士专业学位优秀论文。