在可穿戴健康监测与神经康复领域,对肌电图(EMG)、脑电图(EEG)及心电图(ECG)等生理电信号进行高保真、长时程监测至关重要。然而,现有表皮电极在佩戴舒适性、信号稳定性与制备工艺可扩展性之间面临显著挑战。传统干式金属电极虽导电性优异,却易在汗液环境下脱落;湿式水凝胶电极虽具备良好皮肤贴合性,但其毫米级厚度导致透气性差、易失水干涸,难以支撑长时间连续监测。此外,诸多基于先进材料(如金、石墨烯)的电极设计方案,常依赖昂贵原材料与复杂制备工艺,严重制约其大规模应用推广。因此,开发一种兼具超薄结构、高透气性、强界面粘附与低接触阻抗特性,并能通过简单、可扩展工艺制备的电极系统,成为当前表皮电子器件的核心研究目标。

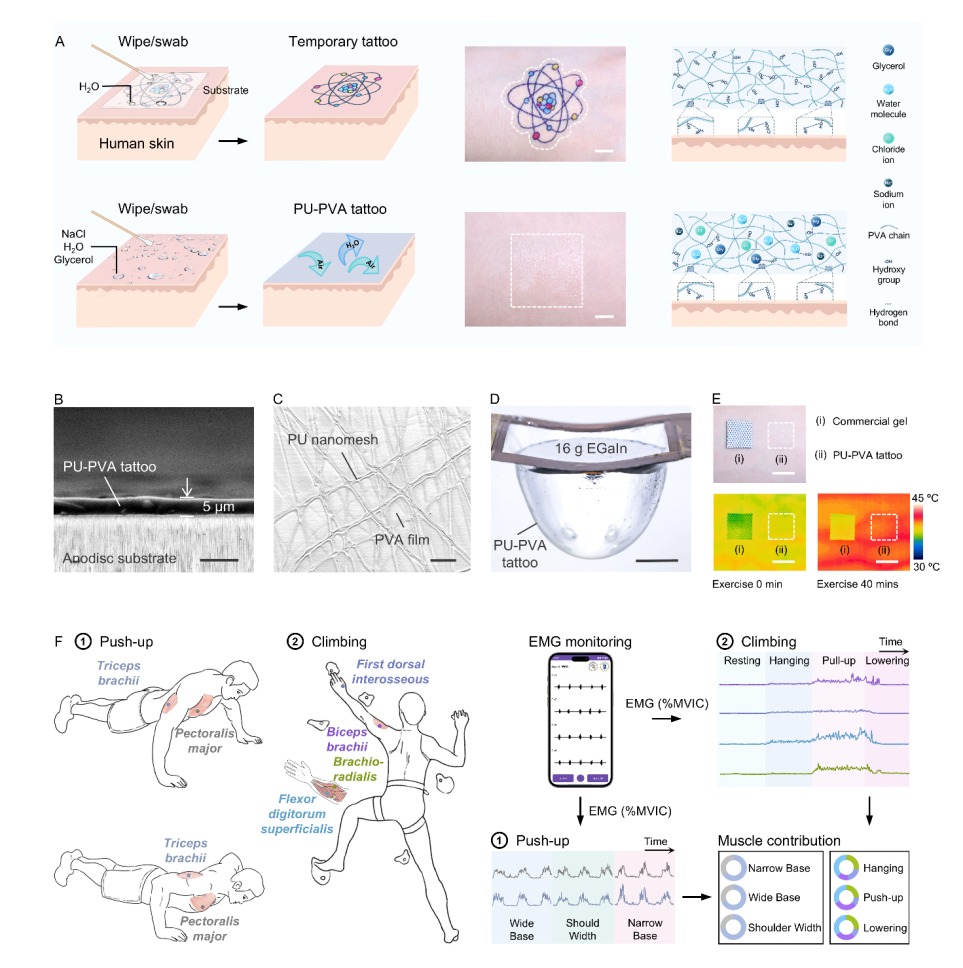

近日,广东以色列理工学院王燕副教授团队在期刊《ACS Sensors》上,发表了最新研究成果“Temporary Tattoo-Inspired, Skin-Adaptable Epidermal Electrode from an Ultrathin PU−PVA Film”。研究者通过静电纺丝和浸涂工艺,开发出一种超薄透气复合结构电极,由仅5.2 μm厚的聚乙烯醇(PVA)薄膜与电纺聚氨酯(PU)纳米网格增强层复合而成,兼具优异机械延展性(耐受1000次100%拉伸循环)、高透气性(空气渗透率0.94 cm3 cm-2 s-1 cmHg-1)和透湿性(水蒸气透过率1856.5 ± 36.9 g m-2 day-1)。

其核心创新在于利用NaCl/甘油/水溶液激活的氢键粘附机制,无需外添粘合剂即可与皮肤形成超薄、高共形性界面。该设计赋予电极在剧烈运动及长时程使用中极低的皮肤接触阻抗(100 Hz下21.0 kΩ)与卓越的机械稳定性,真正实现了电生理信号监测设备的“无感佩戴”与“隐形化”。

图1. 厚度为5.2 μm、具备皮肤适应性的PU–PVA纹身电极。(A) 设计原理示意图,对比PU–PVA纹身电极与商用临时纹身贴纸的结构理念。比例尺:5 mm。(B) PU–PVA纹身电极的截面扫描电子显微镜(SEM)图像,展示其超薄结构。比例尺:10 μm。(C) 干燥态PU–PVA电极的光学显微图像,揭示其内部结构。比例尺:10 μm。(D) PU–PVA纹身电极承载16 g悬浮液态金属(EGaIn)的照片,展示其优异的机械强度与稳定性。比例尺:5 mm。(E) 运动前及运动40分钟后,PU–PVA电极与商用凝胶贴附于人体皮肤上的红外图像与光学图像对比。比例尺:10 mm。(F) PU–PVA纹身电极在无线肌电图(EMG)监测中的应用,可用于量化不同俯卧撑形式与攀岩指尖拉升过程中肌肉激活模式。

图2. PU−PVA纹身电极的优化与性能表征。(A) 不同PU纳米网格密度条件下制备的PU−PVA薄膜的厚度比较。(B) 含水态PVA膜与不同PU纳米网格密度下PU−PVA复合膜的拉伸应力–应变曲线。(C) PU0.3–PVA电极在100%应变条件下的拉伸–释放循环性能测试。(D) 粘附分离实验的示意图,展示PU−PVA电极从人工皮肤上脱离的过程。(E) 力–行程曲线,比较纯PU膜、含甘油与不含甘油水化液处理的PU−PVA电极在人工皮肤上的粘附性能。图中插图显示在无甘油处理时电极在测试过程中发生破裂。比例尺:5 mm。(F) PU−PVA电极在人工皮肤上粘附0、2及24小时后的单位面积粘附能变化。(G) PU−PVA电极与对比材料(如parylene膜)的气体透过性比较。误差棒表示标准差(n = 3)。(H) 使用不同封装材料(1000 μm厚PDMS膜、约5 μm厚PU−PVA电极膜、及无覆盖条件)封装瓶体后的水汽透过速率(WVTR)比较。误差棒表示标准差(n = 3)。(I) PU−PVA电极与商用凝胶电极在皮肤上的接触阻抗比较,以及PU−PVA电极连续佩戴24小时后的阻抗变化。(J) 箱形图分析新制备的PU−PVA电极与室温环境下储存60天后的拉伸性能、粘附性能与电学性能。

图3. 基于PU−PVA纹身电极的高保真电生理信号监测及运动伪影抑制性能。(A) 在不同握力条件(50、100 和 200 N)下,使用商用凝胶电极记录的肌电图(EMG)信号。(B) 在相同握力条件下,使用PU−PVA电极记录的EMG信号。(C) 在不同握力条件下,PU−PVA电极与商用凝胶电极记录的EMG信号的信噪比(SNR)对比分析。(D) 用于眼睛睁开与闭合状态下脑电图(EEG)信号测量的实验设置示意图。(E) 使用PU−PVA电极在睁眼与闭眼状态下记录的EEG信号(上图),及其相应的频谱图,显示闭眼状态下增强的α节律(下图)。(F) 睁眼与闭眼状态下无线EEG信号的功率谱密度(PSD)分析。(G) 模拟运动伪影的实验设置及基线EMG信号获取方案,包括三种条件:无震动(上)、皮肤震动(中)、导线震动(下)。比例尺:2 cm。(H) 使用缩放中位数绝对偏差(scaled MAD)定量分析三种测试条件下EMG基线噪声的幅值。(I) 使用PU−PVA电极进行连续24小时无线心电图(ECG)日常监测,展示原始ECG信号(上)、对应心率(HR,中)及心率变异性(RMSSD,下);局部放大图展示了包括电脑工作、睡眠与行走等日常活动状态下的典型ECG波形特征。

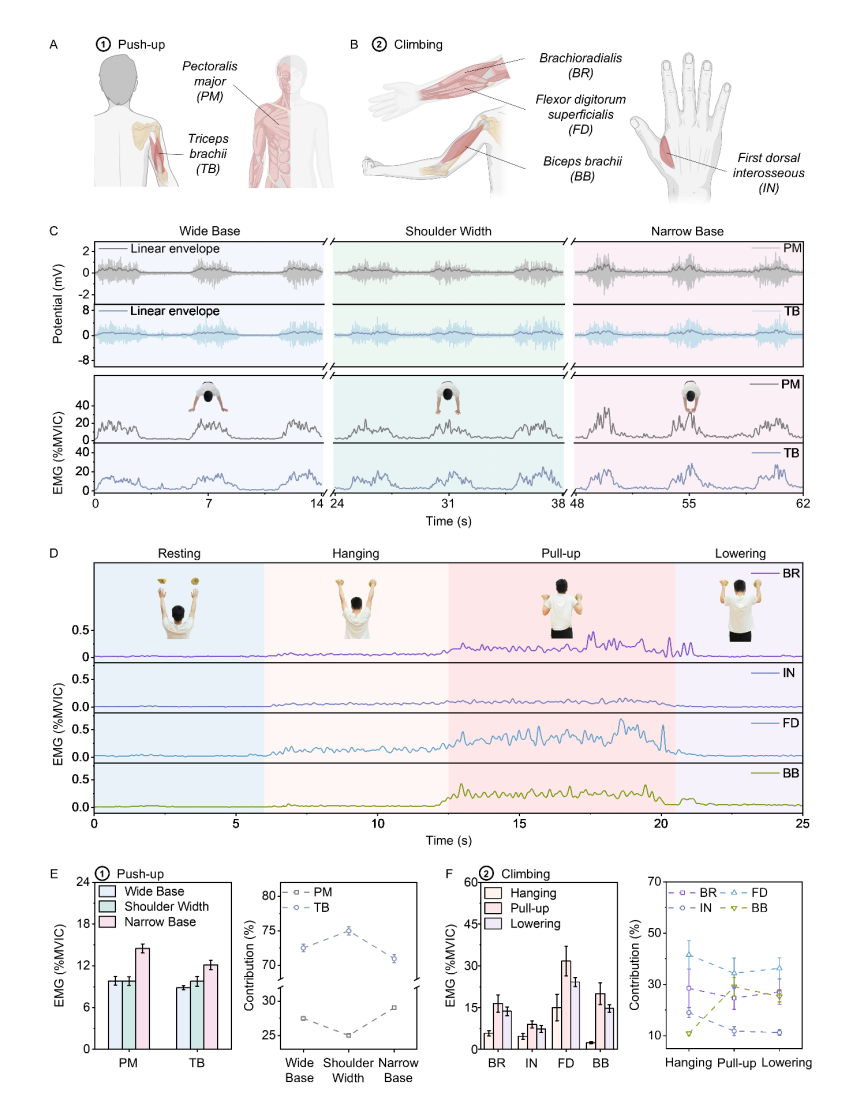

图4. 基于PU−PVA纹身电极对俯卧撑与攀岩运动中肌肉募集能力动态的分析。(A) 电极在俯卧撑实验中目标肌群上的贴附示意图。(B) 电极在攀岩指尖拉升实验中目标肌群上的贴附示意图。(C) 三种俯卧撑变式中胸大肌(PM)与肱三头肌(TB)的原始EMG信号及其整流后的线性包络曲线(上图);各姿势下PM与TB的归一化EMG激活度(下图)。图中插图展示了宽距、肩宽和窄距三种手部支撑方式。(D) 在完整攀岩指尖拉升过程中,桡侧腕长肌(BR)、第一骨间背侧肌(IN)、指浅屈肌(FD)与肱二头肌(BB)的归一化EMG信号。插图展示了动作各阶段的典型身体姿态。(E) 三种俯卧撑变式中PM与TB的平均归一化EMG激活度(左)及相对肌肉贡献度(右),误差棒表示标准差(n = 3)。(F) 攀岩指尖拉升动作的悬挂、上拉和下放阶段中,BR、IN、FD与BB的平均归一化EMG激活度(左)及相对贡献度(右),误差棒表示标准差(n = 3)。

该电极对运动伪影的显著抑制能力,及其在复杂动态活动(如俯卧撑、攀岩)中对肌肉募集动力学的高分辨追踪能力,使其在运动康复评估、神经肌肉功能训练、长时程心电(如心率变异性)监测等场景展现出突出优势,为面向真实世界应用的柔性表皮电子与电生理监测系统提供了极具前景的新一代平台。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acssensors.5c02018

人物简介:

王燕博士现任以色列理工学院中国校区——广东以色列理工学院(GTIIT)化学工程系长聘副教授、独立PI及博士生导师,2021年11月加入该校。她2018年博士毕业于澳大利亚蒙纳士大学,2021年于日本东京大学电子电工系完成博士后研究。王博士专注于柔性电子领域研究,在Science、Nature Electronics、Science Advances、PNAS、Chemical Society Reviews、Advanced Materials等顶级期刊发表论文60余篇,H指数34,ESI高被引论文5篇;获申请/授权澳大利亚/美国/日本/中国专利多项;入选广东省重大人才工程青年项目(2024)、美国化学会表界面科学女性科学家奖(2025)、英国皇家化学会JMCC期刊新锐科学家(2025)、英国皇家化学会Nanoscale期刊新锐科学家(2022)及国家优秀自费留学生奖学金(2018,全球每年500人)等荣誉。其成果被CNN、Science、澳大利亚《Herald Sun》及日本《日刊工业新闻》等国际知名媒体报道。在GTIIT,王燕课题组致力于柔性材料设计与可穿戴电子开发,推动其在健康医疗及物联网等领域的应用。