随着化石燃料消耗的持续增长与环境保护意识的日益增强,开发高性能、可持续的能源转换与存储技术(如燃料电池、金属-空气电池、锂离子电池和超级电容器)已成为当前研究的迫切需求。在此背景下,研究人员致力于通过设计新型电极材料或优化传统材料的结构,以显著提升能源器件的电化学性能。从实际应用角度出发,开发可同时适用于两种或多种能源器件的通用活性材料具有重要的科学价值与工程意义。其中,金属单原子位点的高效利用在增强能源转换与存储系统性能方面发挥着关键作用。然而,如何在精准构建高活性单原子位点的同时,有效调控碳载体的结构特征,从而实现材料在多应用场景下的高效特性,仍是该领域面临的重要挑战。

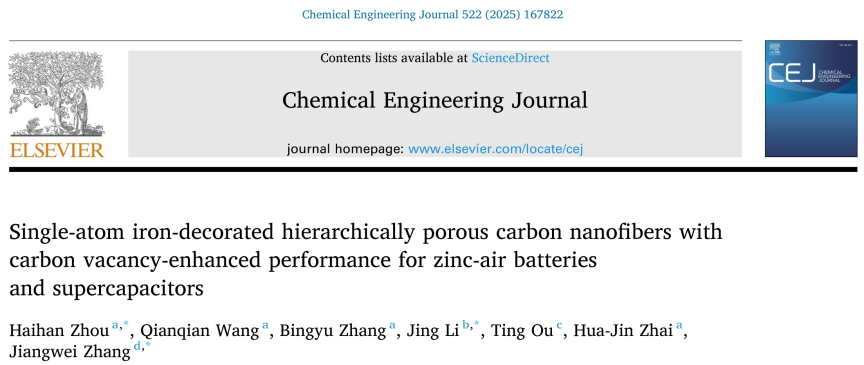

近日,山西大学周海涵团队在《Chemical Engineering Journal》期刊发表了最新研究成果“Single-atom iron-decorated hierarchically porous carbon nanofibers with carbon vacancy-enhanced performance for zinc-air batteries and supercapacitors”,北京航空航天大学李景以及内蒙古大学张江威为本文的共同通讯作者。研究人员通过静电纺丝技术以及后续热解工艺,构建了一种双功能电极材料(记为FeSA/N-HPCNF),该材料由嵌入分级多孔碳纳米纤维(HPCNF)载体中的单原子分散FeN4位点构成,在氧还原反应(ORR)和超级电容器(SCs)中均表现出显著增强的性能。所制备的一维HPCNF载体具有相互连通的分级结构多孔碳纳米纤维网络,从而显著提升了质量传递与电荷传输效率。

作为ORR电催化剂,FeSA/N-HPCNF的半波电位达到0.895 V vs. RHE。作为超级电容器电极,其比电容达到331.8 F g-1。密度泛函理论计算表明,碳空位诱导邻近FeN4位点产生不对称电子分布,促进了含氧中间体的吸附/脱附行为,从而降低了FeSA/N-HPCNF催化剂的ORR能垒。此外,碳空位还促进了从Fe到配位N的电子转移,使N位点携带更多负电荷,从而能够吸附更多电解液中的H+,增强其电荷存储能力。基于FeSA/N-HPCNF组装的锌空气电池和超级电容器均表现出优异的电化学性能和显著稳定性,表明其在能量转换与存储设备中具有广阔的应用前景。

图1:FeSA/N-HPCNF的制备以及形貌表征。

SEM和TEM表征表明FeSA/N-HPCNF形成了相互连通的三维多孔网络结构,这有助于活性位点的暴露、电解质的渗透以及氧气反应物的扩散,从而在电化学能量转换和存储方面实现性能的提升。球差电镜展示了Fe元素在碳载体上的原子级分散。HAADF-STEM 以及相应的 EDS 元素映射图进一步证实了 FeSA/N-HPCNF 中存在相互连通的三维多孔结构以及碳、氮和铁元素的均匀分布。

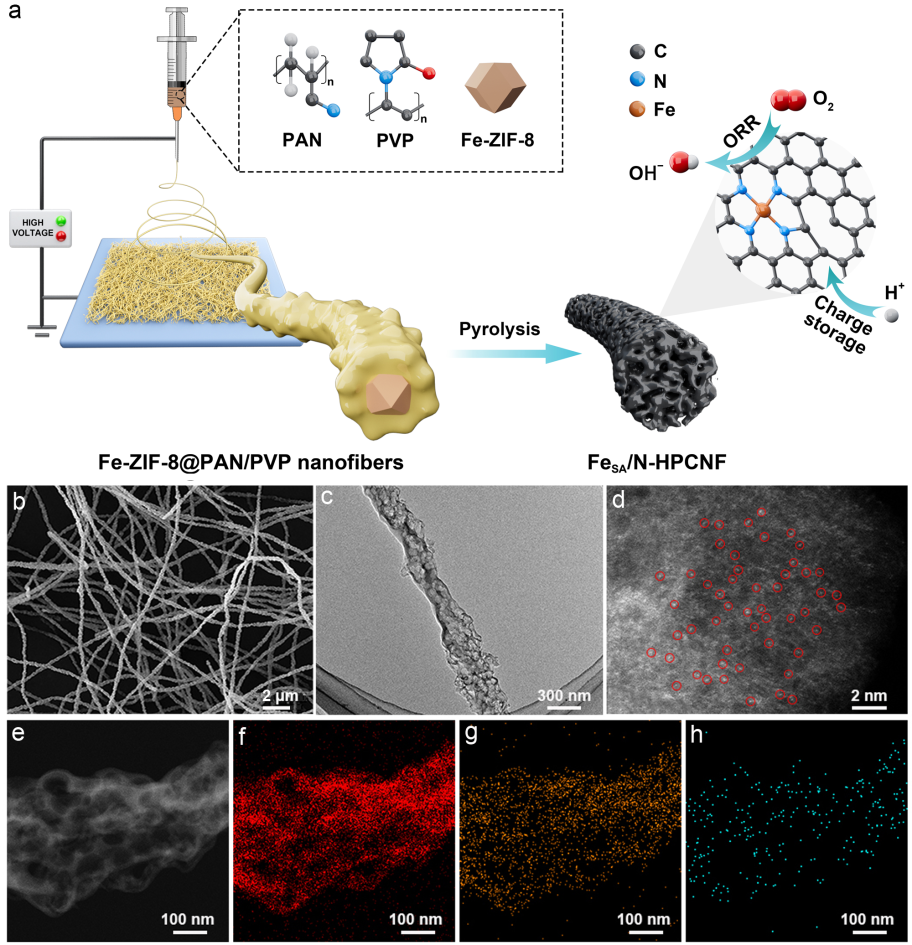

图2:FeSA/N-HPCNF的结构、孔径分布、Fe的氧化态和配位结构。

XRD表明没有出现结晶态 Fe 的峰。Raman、EPR和XPS表征证实在 FeSA/N-HPCN的碳载体中引入了明显更多的碳空位。BET 测试表明了FeSA/N-HPCNF具有分级多孔结构,从而增强了活性位点的可及性。XAFS表征揭示了Fe的配位结构为FeN4。

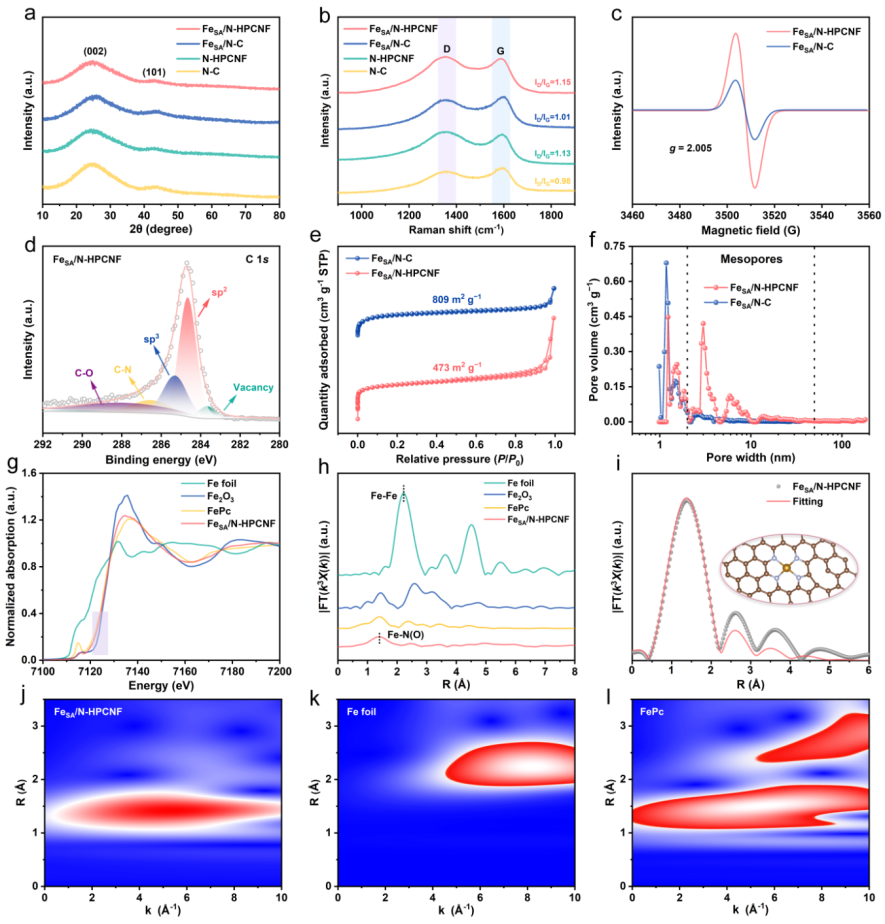

图3:FeSA/N-HPCNF的氧还原性能。

FeSA/N-HPCNF 在0.1 M KOH中的半波电位(E1/2)为 0.895 V,高于 Pt/C(E1/2 = 0.865 V)和其他对照样。实现了较低的过氧化物产率(< 2%),电子转移数(n)约为 3.99。在 100 小时的测试后仍能保持初始电流密度的 97.8%,表明其优异的稳定性。

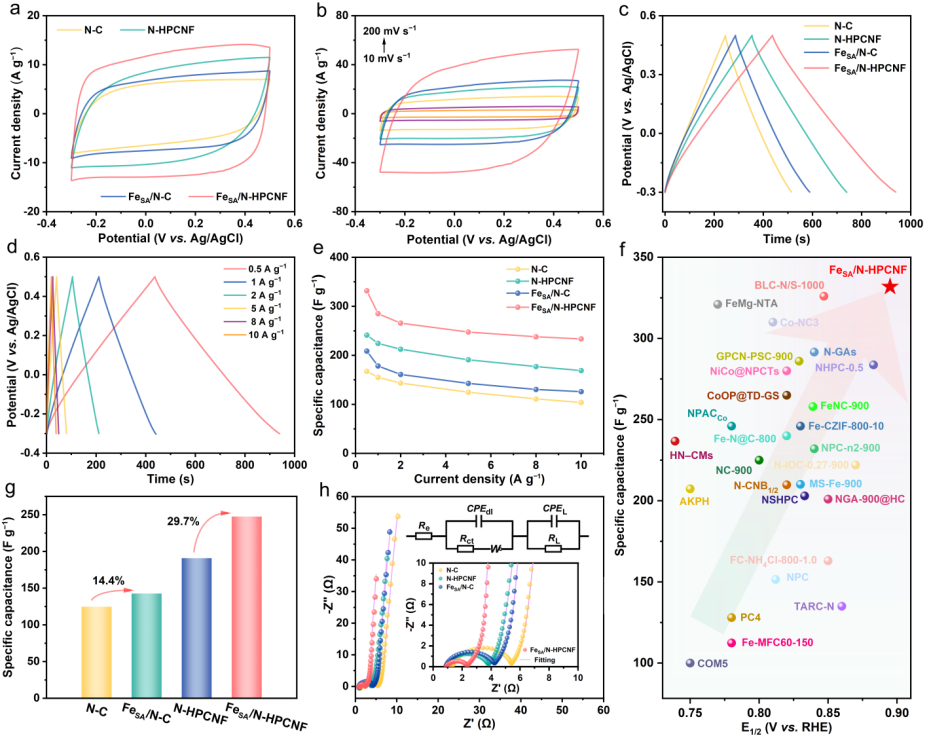

图4:FeSA/N-HPCNF的超电容性能。

FeSA/N-HPCNF电极在0.5 A g-1电流密度下实现了331.8 F g-1的比电容,在四类碳材料中表现最优。值得注意的是,在已报道的碱性ORR与超级电容器双功能材料中,FeSA/N-HPCNF展现出最为优异的性能。

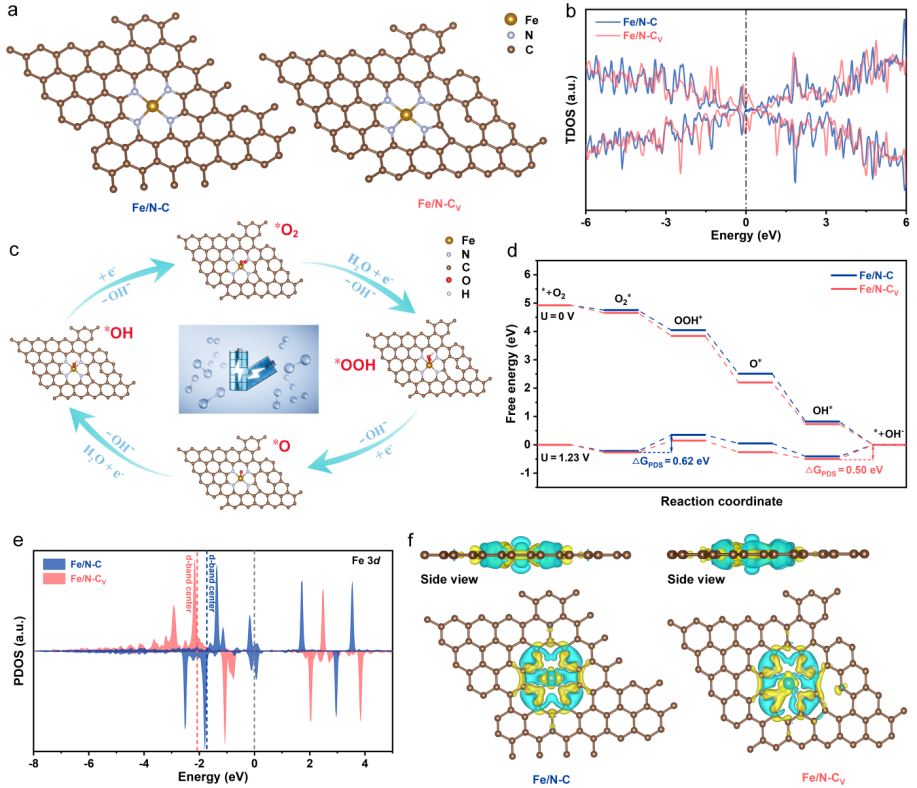

图5:FeSA/N-HPCNF的氧还原和超电容性能增强机制分析。

DFT计算表明邻近碳空位的引入改变了相邻 FeN4 位点的电子结构,从而优化了其对含氧中间体的吸附/解吸行为,导致了ORR性能的增强。差分电荷分析表明了电子从 Fe 向配位 N的 转移,这导致 N 位点积累了更多的负电荷,促进了更多 H+ 的吸附,从而增强了电荷存储能力。

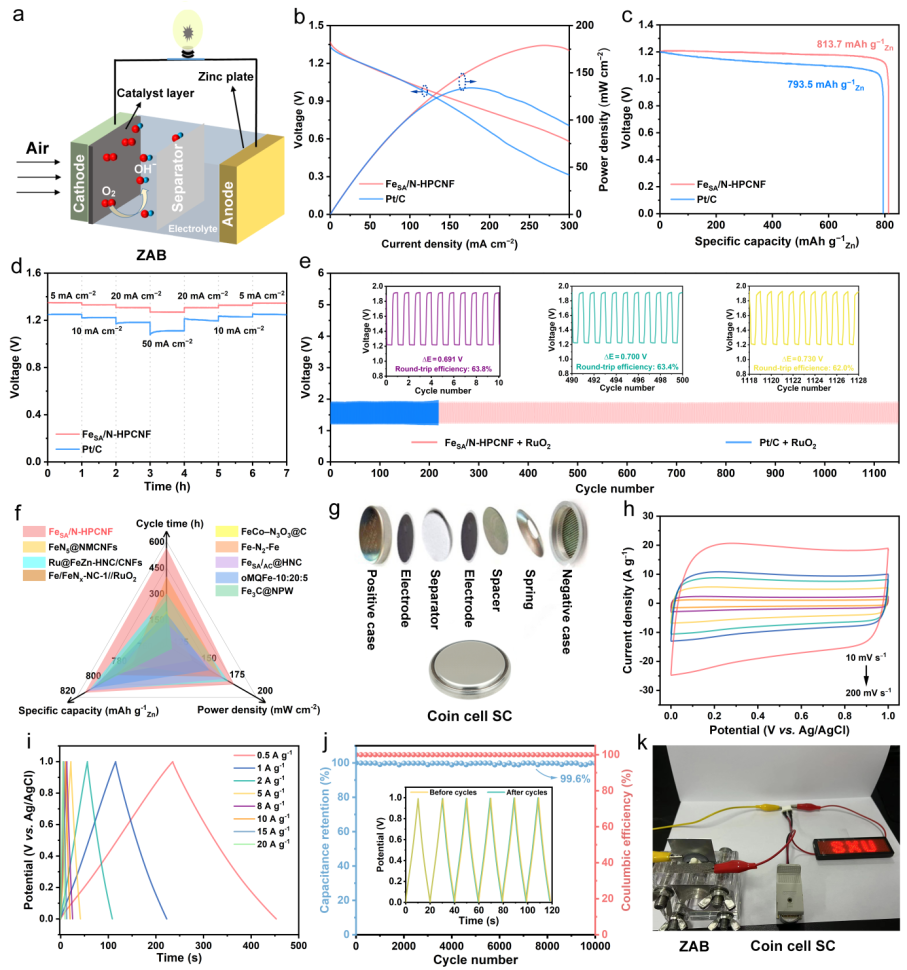

图6:通过FeSA/N-HPCNF 组装的锌空气电池和超级电容器的性能。

通过FeSA/N-HPCNF 组装的锌空气电池和超级电容器分别实现了高的功率密度(180.1 mW cm-2)、大的比放电容量(813.7 mAh gZn-1)、高的比能量密度(9.69 Wh kg-1)以及长期循环稳定性,在电化学储能与转换器件表现出卓越的应用前景。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725086620