随着人类活动的日益密集,磷的过量排放已演变为亟待解决的全球性环境难题。水体中磷浓度的异常升高会显著加速藻类等浮游生物的暴发性增殖,进而直接引发水体富营养化现象。这一过程会严重破坏水生生态系统的结构平衡与功能稳定,最终导致水质显著恶化、水生生物大量死亡等生态问题。鉴于磷在自然水体中主要以磷酸盐形态存在,高效去除这类磷污染物,成为抑制有害藻华爆发、维系水体生态健康的核心环节。因此,开发具备长效稳定性与高吸附性能的磷吸附材料,已成为环境治理领域的迫切需求。然而,当前吸附材料的实际应用仍面临多重挑战:如何设计同时实现高吸附效率(快速大量捕获磷酸盐)、易分离特性(材料回用且避免残留造成二次污染)与可持续循环性(降低使用成本并减少固废产生)的吸附材料,仍是亟待突破的核心技术瓶颈。

近日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队在期刊《Separation and Purification Technology》上,发表了最新研究成果“Reusable aminated electrospun nanofiber mat for enhanced phosphorus removal: Fabrication and performance evaluation”。研究团队成功研制了一种嵌入ZIF-8的聚丙烯腈(PAN)/聚乙烯亚胺(PEI)纳米纤维膜(APPZ-5),为废水中磷的高效、可持续去除提供了潜在的解决方案。

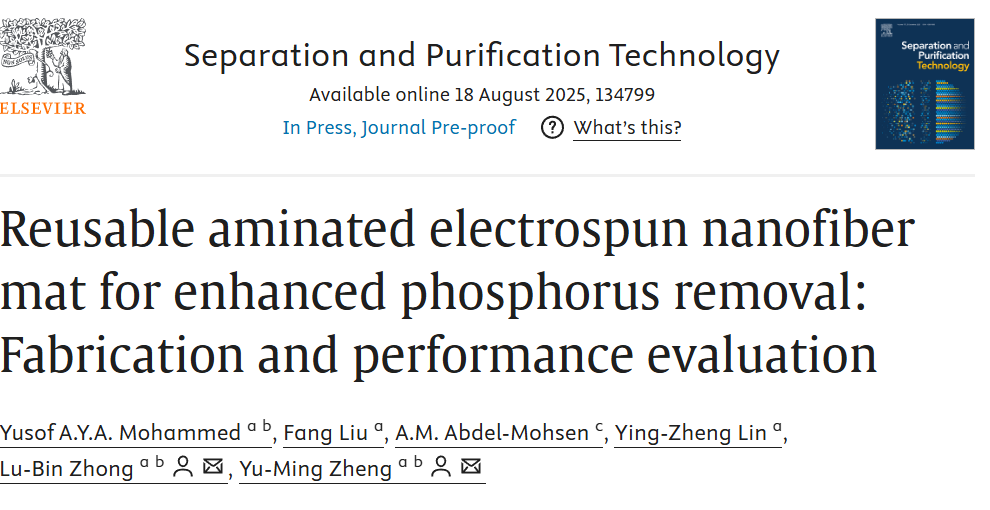

图1 ZIF-8, PAN纳米纤维膜和PPZ纳米纤维膜的SEM图

SEM图显示成功制备了具有六边形与准立方体形态的ZIF-8纳米晶体(图1a)。纯PAN纳米纤维表面光滑且形态均匀,其平均纤维直径为157.6 nm(图1b)。当体系中引入PEI后,受纺丝溶液粘度显著升高的影响,纤维平均直径大幅增至732.3 nm(图1c)。而ZIF-8的引入不仅使纤维直径显著减小,同时形成了表面更粗糙、整体分布更均匀的结构形态,这一形貌变化可显著增强材料与PO43−的相互作用(图1d和e)。值得注意是,当ZIF-8负载量提高至10%时,纤维表面可观察到显著的纳米颗粒团聚体,且伴随明显的珠状结构生成(图1f)。

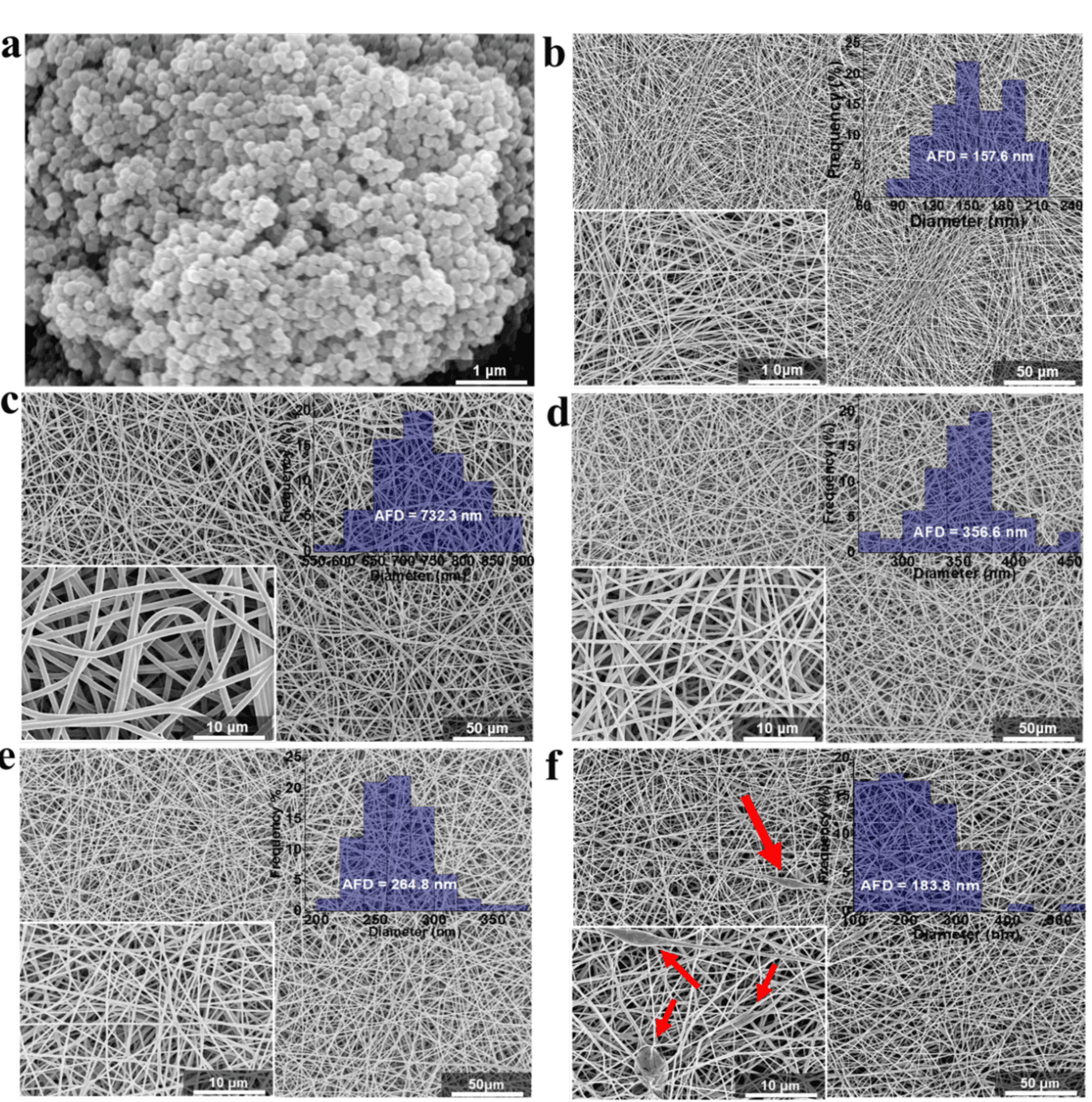

图2 APPZ-5对磷的吸附等温线及动力学拟合

相较于未添加ZIF-8的胺化PAN/PEI纳米纤维膜,APPZ-5纳米纤维膜对磷的吸附容量提高了近三倍,达139.07 mg-P g-1。吸附等温线模型拟合分析结果显示,Redlich-Peterson模型的拟合度最高(R² = 0.9974),表明该吸附过程遵循多层吸附机制。该机制源于材料表面的异质性及PO43−间的相互作用。具体而言,ZIF-8的嵌入一方面通过减小纤维直径、增加表面粗糙度,扩大了材料与磷的接触面积;另一方面通过引入更多活性吸附位点,使纤维膜表面形成具有多级亲和性的异质结构,为PO43−的多层吸附提供了有利条件,最终促成了高效多层吸附机制的实现。并且,APPZ-5纳米纤维膜还展现出优异的吸附动力学性能,仅需90分钟即可达到吸附平衡。动力学研究进一步表明,在55 mg-P·L−1和100 mg-P·L−1两种初始浓度下,准二级动力学模型均与实验数据高度吻合,相关系数(R²)分别达到0.9998和0.9997,有力证明了化学吸附是APPZ-5纳米纤维膜吸附磷的主导机制。

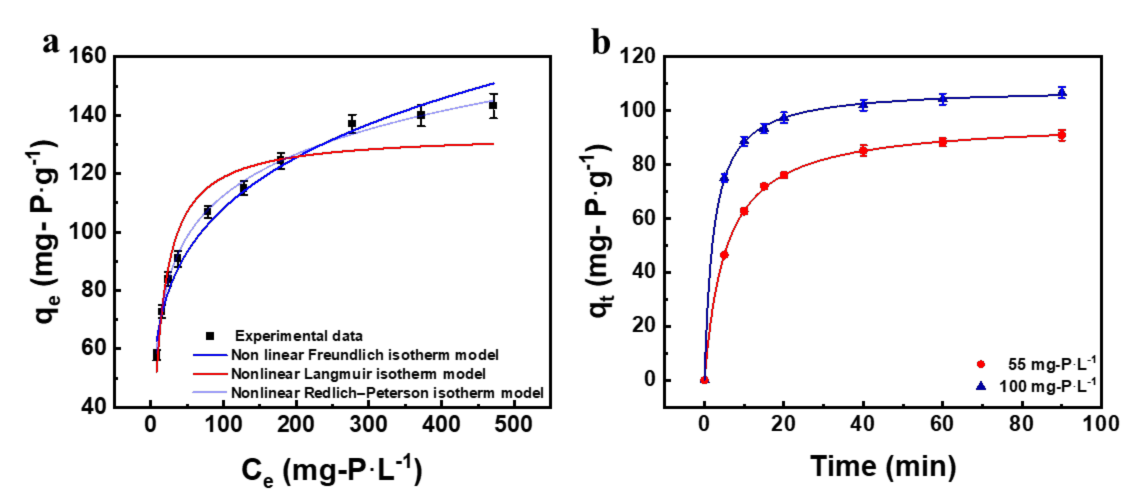

图3 APPZ-5对磷的吸附过程中共存离子影响及脱附循环性能研究

共存离子干扰实验显示,NO3-和Cl-对吸附效果影响甚微,而SO42-和F-离子则表现出中等程度的竞争干扰。再生性能测试结果表明,吸附饱和再生后的APPZ-5纳米纤维膜依旧保持高效的磷吸附性能,吸附容量未出现明显衰减,凸显出优异的长期循环稳定性,为降低实际应用成本、实现可持续除磷提供了重要参考。此外,嵌入ZIF-8纳米晶体的纤维膜展现出良好的结构完整性,通过电感耦合等离子体分析检测,未检出锌离子溶出。这一结果证实了ZIF-8与纤维基体间的牢固结合,可规避二次污染风险,确保材料的环境安全性与应用可靠性。

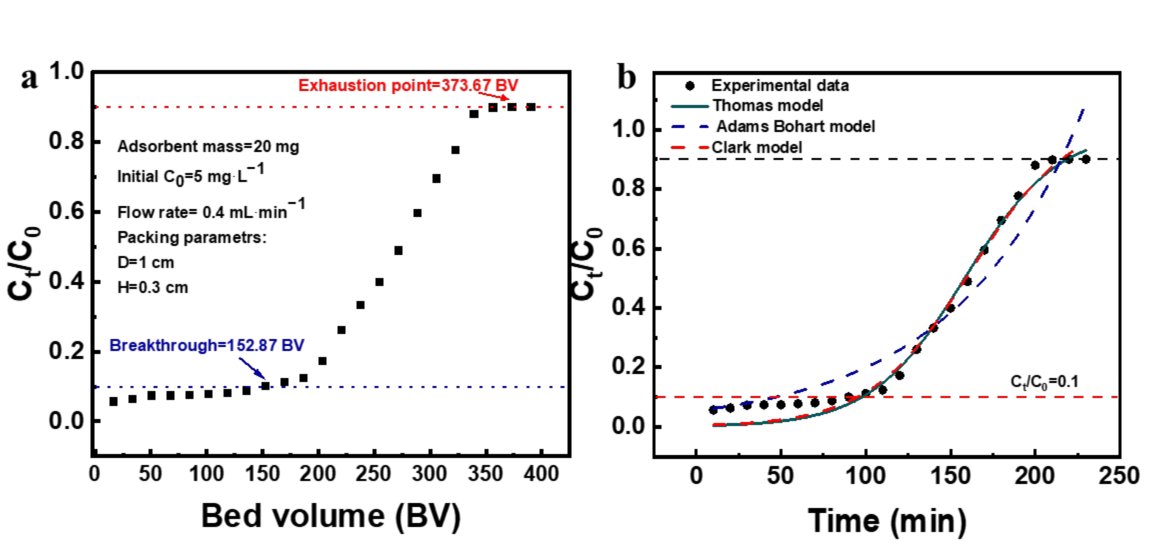

图4 APPZ-5对磷的吸附柱实验

为进一步验证APPZ-5纳米纤维膜在实际应用场景中的可行性,研究团队还开展了实际废水的吸附柱实验,结果验证了APPZ-5纳米纤维膜在连续流条件下的应用潜力。动态吸附模拟分析显示,Clark模型与实验数据的吻合度最高(R²= 0.989)。拟合结果表明,APPZ-5的吸附柱过程并非单一因素调控,而是同时受到反应动力学速率与材料表面异质性的共同影响。该动态吸附特征与吸附等温线研究中观察到的Redlich-Peterson模型吸附行为高度一致,进一步印证了APPZ-5吸附机制的统一性,为其从实验室研究向潜在实际工程应用转化提供了理论与数据支撑。

论文链接: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383586625033969

人物简介:

郑煜铭,中国科学院特聘研究员,博士生导师,现任中国科学院城市环境研究所副所长,兼任厦门市人大城建环资委副主任委员、福建省环境科学学会副理事长和中国科学技术大学博导。长期从事污染防治功能材料、污染控制技术及工程应用等研究工作。近年承担国家重点研发计划项目课题、中科院先导专项培育项目课题、国家自然基金、省市重大科技项目等10余项。在Nat Rev Clean Technol、Environ Sci Technol、Water Res、App. Catal B: Environ.和J Membr Sci等本领域重要SCI期刊发表论文100多篇;获授权专利40多项,参编国家、团体标准3项;多项研究成果实现产业化应用,为企业创效数亿元;以第一完成人获中国侨届贡献奖、福建省科技进步奖、厦门市科技进步奖和发明奖各1项。

钟鹭斌,博士,中国科学院城市环境研究所副研究员,硕士生导师,中国科学院青年创新促进会会员。长期从事污染防治功能材料研究。近年主持了国家重点研发计划项目子课题、国家自然科学基金面上项目、中国科学院青年创新促进会人才项目和企业委托项目等10余项。在Environ Sci Technol、J Membr Sci、Anal Chem等本领域重要SCI期刊发表论文40余篇,撰写专著1部,授权发明专利16项,实用新型5项;荣获厦门市科技进步奖二等奖。