创伤出血是全球范围内的重要公共卫生问题,尤其在“黄金10分钟”内实现快速止血至关重要。传统的止血材料虽广泛应用,但仍存在过量吸血、组织渗透粘连、二次损伤等问题。有没有一种材料,既能快速止血,又能避免粘连呢?

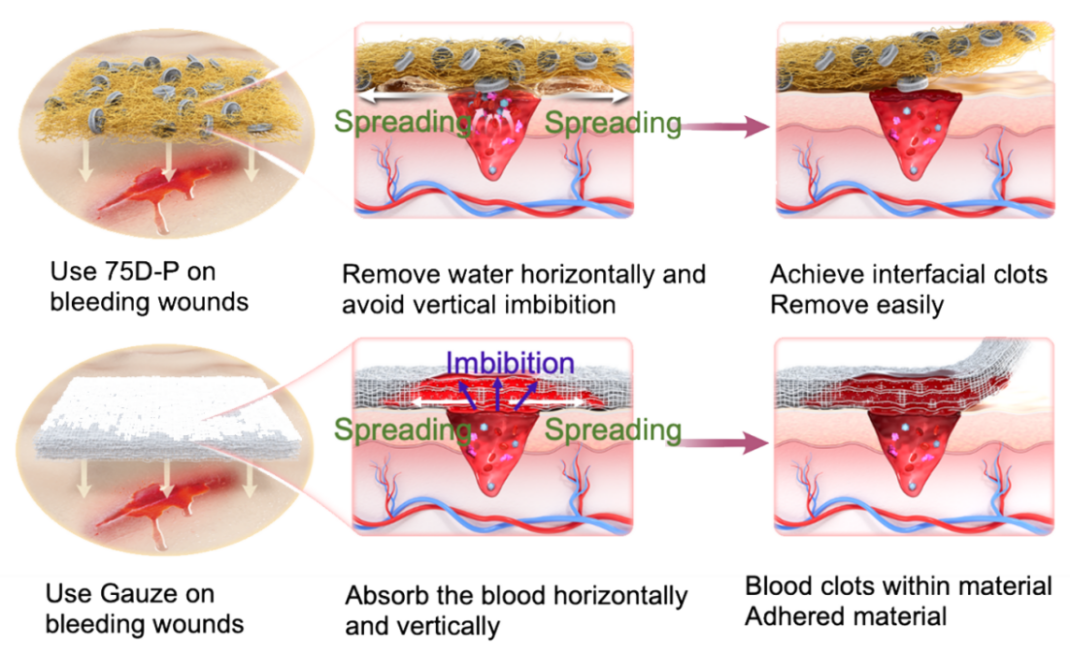

图1:驱水分离的静电纺丝膜设计

近日,来自中国海洋大学、北京理工大学、山东大学齐鲁医院等多个科研团队在期刊《Chinese Chemical Letters》上发表了最新研究成果“具有驱水分离效应的微纳静电纺丝膜用于界面止血和抗粘连”(The micro-nano electrospinning membrane with water repellenting separation effect for interface hemostasis and anti-adhesion)。中国海洋大学为第一署名单位,论文第一作者为博士后孙小杰和硕士生杨晓燕,通讯作者为冯超教授、何治宇教授和邵凯副教授。研究通过静电纺丝技术,开发制备了具有“驱水分离效应”的微纳米电纺膜(75D-P),能够在组织伤口-止血材料界面处快速促进凝血,显著减少出血量和组织粘连,为创伤止血材料的设计提供了新思路。

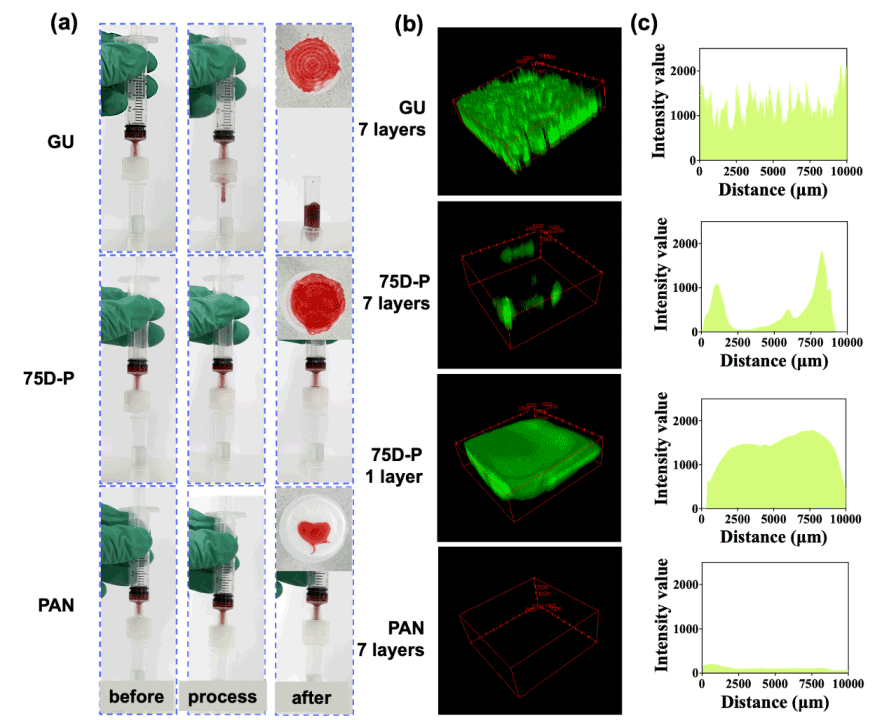

图2:静电纺丝膜的跨膜过滤和蛋白吸附性能

75D-P膜通过静电纺丝技术将聚丙烯腈(PAN)与硅藻生物硅(DB)复合制备而成,具有增强的疏水性(水接触角提升至89.1°),能有效阻隔水分的润湿;同时,其特定微纳结构介导的毛细作用可实现血液成分的分离与定向输运,最终达成高效的“界面驱水分离”效应。DB的引入不仅增强了膜的多孔性,还提供了大量高亲和力的硅羟基结合位点,显著提升了其对血浆蛋白的吸附能力。

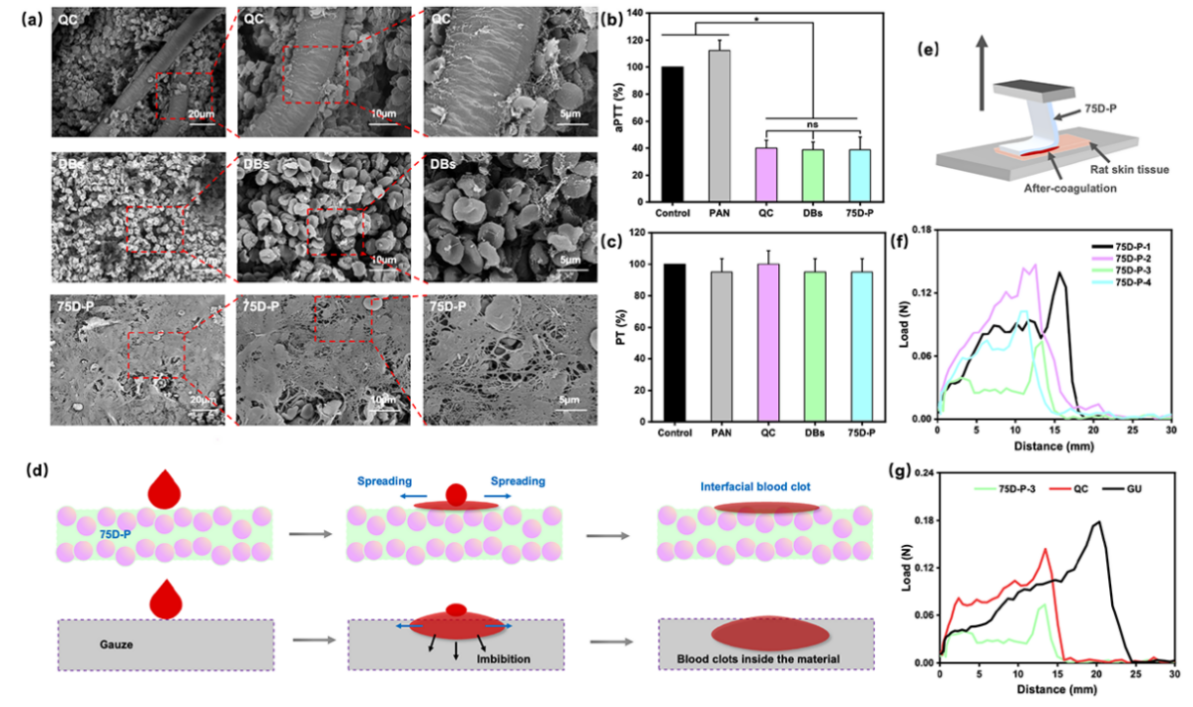

图3:静电纺丝膜的促凝血机制及抗黏连性能

75D-P静电纺丝膜通过其弱疏水表面,引导血液水分横向扩散,抑制纵向渗透,从而在界面处富集凝血因子,加速凝血酶激活与纤维蛋白网络形成,促进红细胞聚集与血栓稳定形成。通过“驱水分离效应”在伤口界面处精准调控血凝块形成,有效避免血液过度吸收及深入组织,从而极大降低剥离力(仅0.06 N),显著减少组织黏连风险。

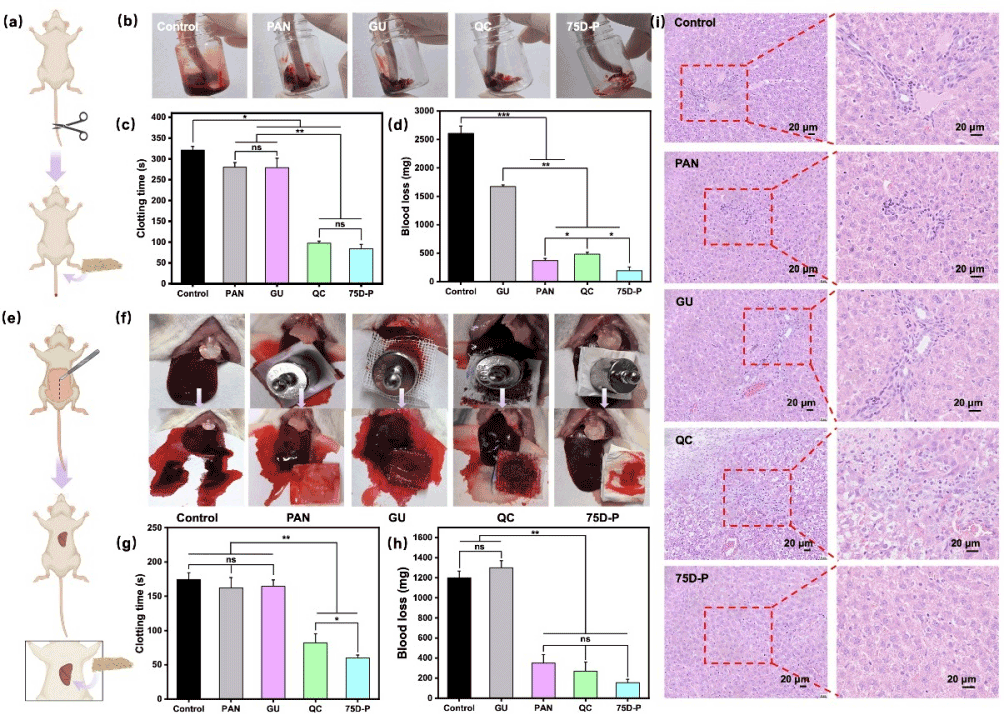

图4:静电纺丝膜的止血应用

作者通过静电纺丝技术成功开发出一种兼具微纳米多孔结构与弱疏水特性的75D-P复合止血膜,通过“驱水分离效应”在动物模型中展现出卓越的快速止血性能与生物相容性,有效减少出血量并避免二次损伤。该研究不仅为创伤急救提供了新一代高效止血材料,也为多功能医用敷料的智能化设计开辟了新思路,具有重要的临床转化前景与应用价值。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1001841725010198