导 语

本期内容,易丝帮精选了东华大学王宏志教授、青岛大学李元岳副教授、姚钊教授、苏州大学顾宏伟教授和香港理工大学费宾教授团队在《Advanced Functional Materials》发表的4篇顶刊论文。主要介绍纳米纤维在传感与能量收集、压力传感器、锂离子电池和生物电子器件等方面的研究进展,供大家了解。

1、东华大学王宏志教授&香港城市大学吴波教授:基于碳纳米管的多功能热电纱,实现火灾预警和废热收集

➣挑战:热电(TE)纤维在柔性传感和分布式能量收集方面具有巨大的潜力。然而,它们的实际部署受到复杂的制造工艺和有限的耐用性的限制。

➣方法:东华大学王宏志教授、李耀刚教授与香港城市大学吴波教授报道了一种基于碳纳米管的高性能可穿戴TE纤维。该纤维通过化学改性和机械加捻工艺合成,具有优异的柔韧性、可织性和优异的TE性能(最大功率因数PFmax = 953µW m−1 K−2)。

➣创新点1:当编织到消防服中时,纤维在很宽的温度范围内表现出优异的稳定性,特别是在高温区域(≥500 K),以及快速响应特性(阈值电压:2 mV;响应时间:≤0.5 s),可与许多最先进的无机材料系统相媲美。

➣创新点2:此外,当与收集人体废热的辐射冷却技术相结合时,其功率密度可达≈0.98µW cm−2。这一性能超越了大多数现有光纤基TE器件的上限,接近无机体基柔性器件的先进水平,突出了其广泛的应用潜力。

https://doi.org/10.1002/adfm.202522298

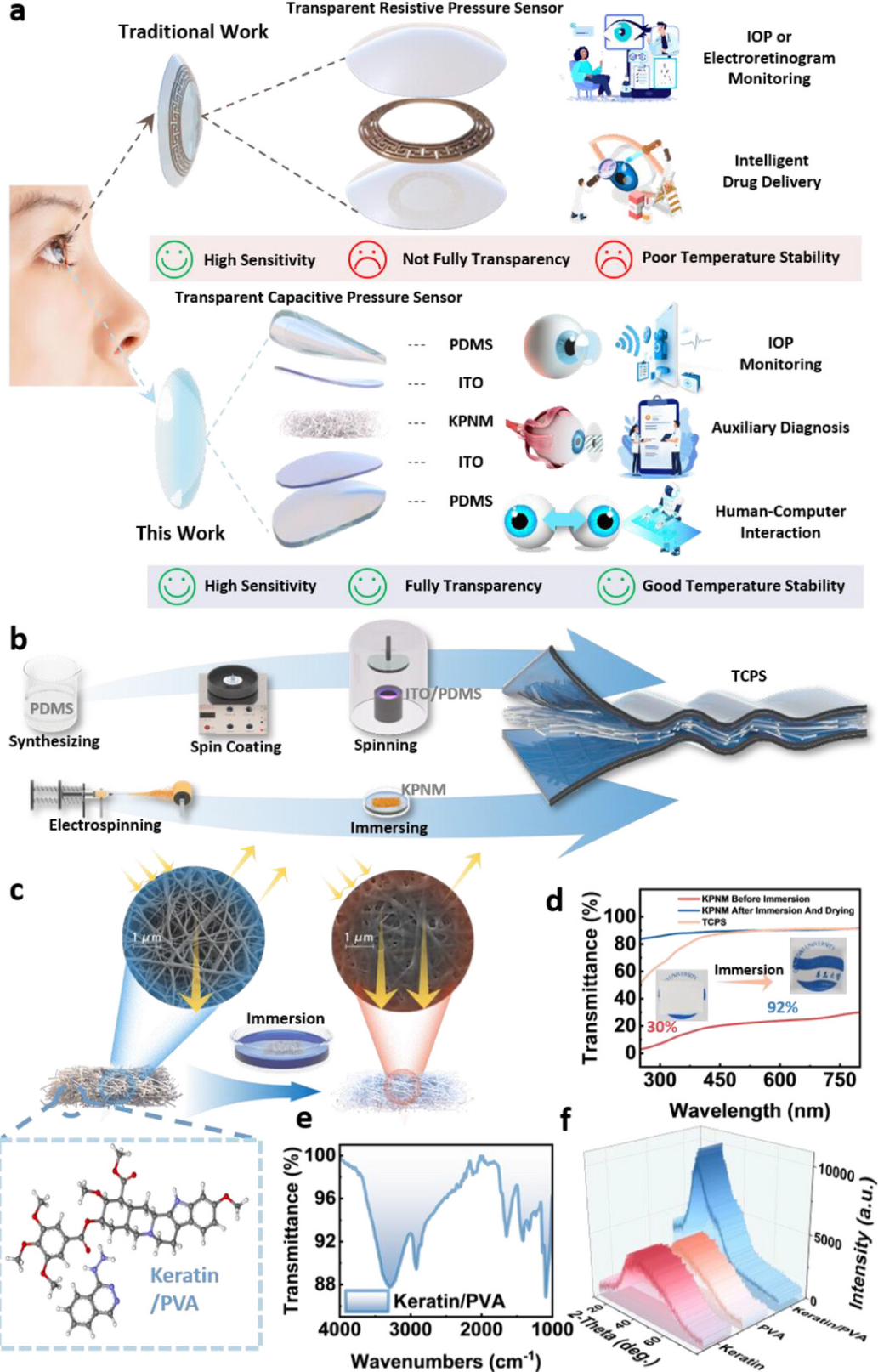

2、青岛大学李元岳副教授、姚钊教授&山东大学李阳教授等人:柔性透明电容式压力传感器,用于多模态眼科监测

➣挑战:由于眼部疾病的日益流行,当代社会面临着重大的公共卫生挑战。传统的眼科检查技术虽然准确,但由于其复杂性和对专业设备的依赖,不适合常规监测。

➣方法:青岛大学李元岳副教授、姚钊教授与康复大学周祺惠研究员、山东大学李阳教授合作,开发了一种高柔性透明电容式压力传感器(TCPS)。

➣创新点1:通过利用角蛋白/聚乙烯醇(PVA)纳米纤维介电层设计与氧化铟锡(ITO)/聚二甲基硅氧烷(PDMS)透明电极相结合,成功地解决了在光学透明度(透射率为91.3%)、灵敏度(2.19 kPa−1)和稳定性(高达8000次循环)之间实现最佳平衡的关键挑战。

➣创新点2:该传感器展示了温度弹性和生物相容性,并利用先进的深度学习算法,成功地促进了三个综合应用系统的开发:1)实时眼压监测系统(灵敏度:0.296 mmHg−1,线性回归R2 = 0.975),ii)眼动障碍辅助诊断系统(对四种不同的动眼病进行分类的准确率为98%),以及iii)基于眼动追踪的肌萎缩侧索硬化症患者人机交互系统(通过语音识别100条命令的识别率为99.87%)。

https://doi.org/10.1002/adfm.202520580

3、苏州大学顾宏伟教授&郎建平教授:柔性氟/氮掺杂碳电极与银纳米线,实现超循环锂离子电池

➣挑战:对柔性电子设备日益增长的需求需要将高能量密度与强大的机械稳定性相结合的电源。虽然原位生长技术减轻了活性材料从柔性基板上的脱落,但机械疲劳(如反复变形下的开裂和分层)继续限制电极的耐用性和循环寿命。

➣方法:苏州大学顾宏伟教授&郎建平教授报道了一种自支撑、无粘结剂的柔性电极(AgNWs/FN‐CNTs/CNF)(CNT =碳纳米管;CNF =碳纳米纤维)的设计,该电极集成了银纳米线(AgNWs)作为内部填料和外部涂层。

➣创新点1:这种双表面强化策略增强了电极的结构完整性,在5 A g−1下实现了超过10,000次的超稳定循环,比容量为112 mAh g−1。此外,氟和氮共掺杂有效地扩大了石墨畴的层间间距,促进了锂离子的扩散,提高了倍率性能。

➣创新点2:柔性软包电池试验表明,该电极在反复变形下具有良好的力学弹性和稳定的电化学性能。

https://doi.org/10.1002/adfm.202514737

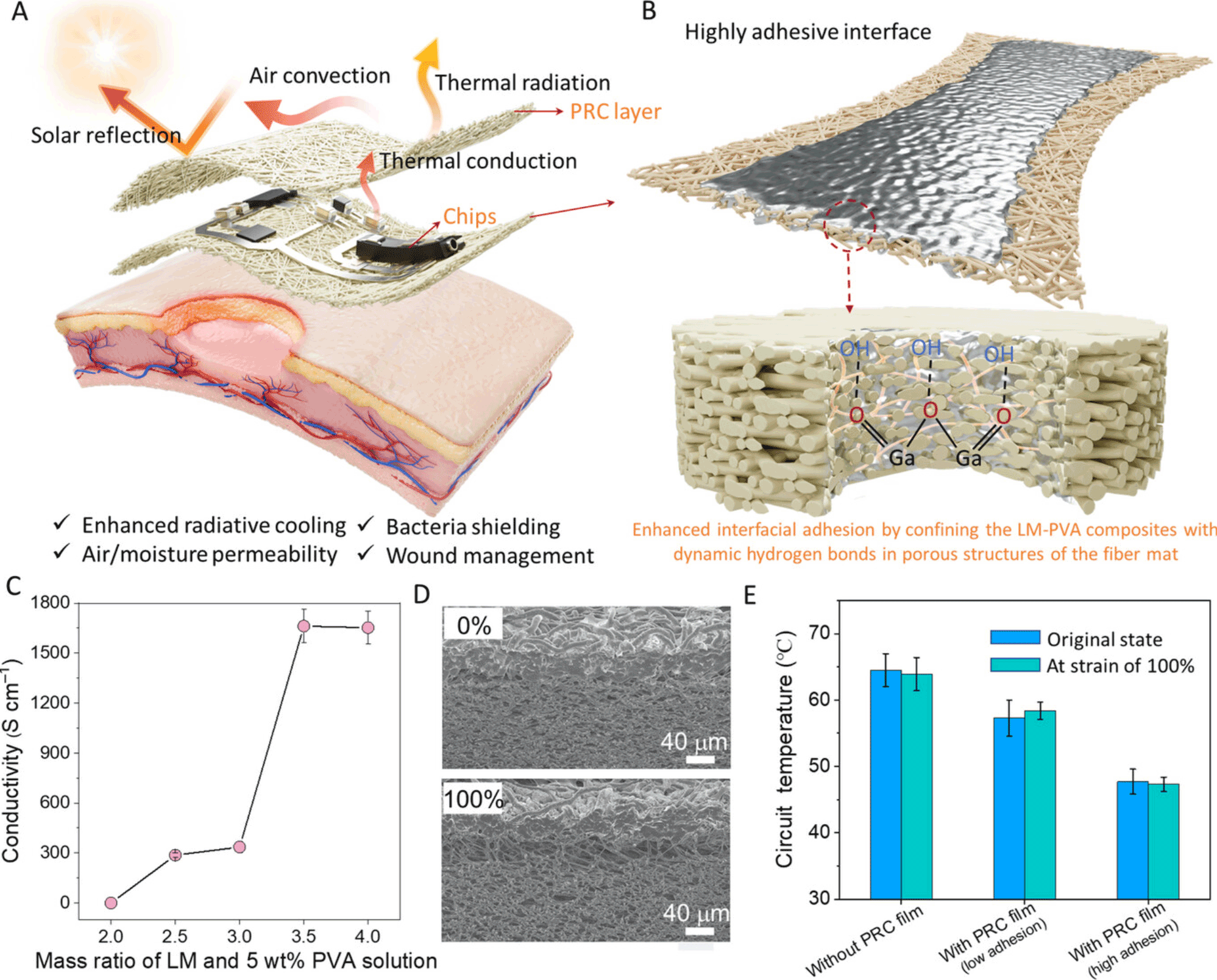

4、香港理工大学费宾教授&南通大学葛明政教授等人:具有强辐射冷却功能的高粘性液态金属界面可拉伸生物电子器件,用于伤口管理

➣挑战:液态金属(LM)生物电子学广泛应用于可穿戴设备和医疗监测。然而,工程生物电子学同时表现出高拉伸性、热管理和足够的生物相容性仍然具有挑战性。

➣方法:香港理工大学费宾教授&南通大学葛明政教授等人展示了一种生物电子设备,其中包含嵌入了 LM-聚乙烯醇(PVA)复合材料的静电纺丝纤维垫和被动辐射冷却(PRC)层,以收获上述特性。

➣创新点1:在丰富动态氢键帮助下,PRC层对光纤垫的粘附能高达71.2 J m−2,这为器件提供了增强的辐射冷却性能,在2.0 V的施加电压下,焦耳热温度降低了17.1°C。

➣创新点2:当拉伸到100%应变时,其性能与原始状态相比变化可以忽略不计。制备的器件还具有出色的电导率(1661.7 S cm−1)、抗菌性能、高透气性(111.4 mm S−1)和透湿性(4102.5 g m−2 day−1)。

https://doi.org/10.1002/adfm.202516990